Während nach längerer Zeit gerade mal wieder ein paar Bogen mit Cyanotypie-Lösung in der Sonne liegen (zu irgendwas muss dieses Mistwetter doch gut sein) und ich hoffe, über den Sommer auch wieder mehr Zeit für den Werkstattbetrieb zu finden, kommt hier erst noch mal ein Sammeleintrag zu unterschiedlichen Basteleien für meine Fotografie.

(mehr …)

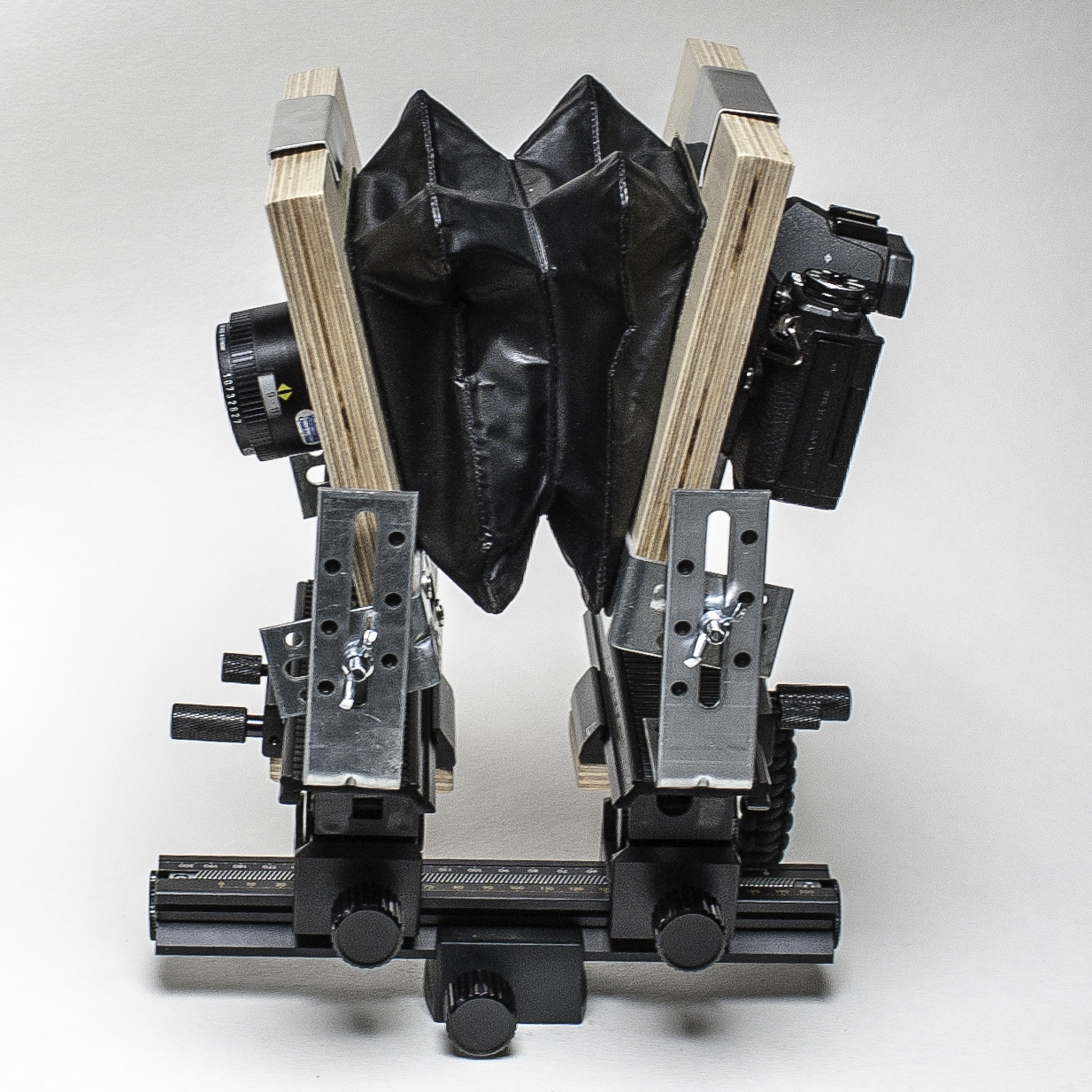

DIY: Kleine Fachkamera selbst bauen

Im Grunde war mir schon früher im Jahr, als ich der Cambo einen Digital-Adapter gebaut habe, klar, dass mir die zu groß ist, um sie mal eben für ein oder zwei Stitching-Panoramen irgendwohin mitzunehmen. Weshalb ich ziemlich schnell auf die Idee gekommen bin, dass ich auf Basis meines selten benutzten Kleinbild-Balgengeräts (dazu siehe unten den Nachtrag) auch eine Fachkamera mit den für mich relevantesten Verstellungen selbst bauen könnte.

Ich brauchte dann noch ein paar Zutaten, aber die waren alle für ein paar Euro im Internet-Auktionshaus oder im Baumarkt aufzutreiben. Und dann brauchte ich noch viel Geduld, weil ich die Holzbearbeitung nun mal lieber manuell als mit Elektrogeräten mache – aber genau dadurch war dies ein sehr schönes Projekt, um über den extrem (computer-)arbeitsintensiven Herbst hin immer mal eine halbe Stunde Ausgleichssport zu haben. (Und anders als bei vielen anderen aufeinander aufbauenden Werkstatt-Tätigkeiten war es hier nicht schlimm, wenn es nach der halben Stunde erst mal eine Woche lang nicht weiterging.) (mehr …)

DIY: Analoge Fachkamera digitalisieren

So schön die analoge Fotografie in großen Aufnahmeformaten ist, spätestens beim Wunsch nach Farbe hört der Spaß auf: Für einen Diafilm mit Entwicklung im kleinen Großformat 4×5 Zoll zahlt man anno 2020 ca. zehn bis 15 Euro – pro Aufnahme. Grund genug für mich zu überlegen, wie ich eine Digitalkamera sinnvoll an meine Fachkamera adaptieren kann, um mittels deren Verstellbarkeit überlappende Aufnahmeserien bei möglichst gleichbleibender Perspektive machen zu können, die anschließend im Bildbearbeitungsprogramm mit der Panorama-Funktion zu einem großen Bild zusammengesetzt werden. Und beim Überlegen ist es natürlich nicht geblieben …

Blaue Wunder

Es ist ja schon manchmal beängstigend, wie viel Erwerbsarbeit sich in ein einzelnes Jahr pressen lässt … Bis auf diese eine Postkarte neulich und die Siebdruck-Shirts habe ich 2020 noch nichts H4ndw3rkliches gemacht, weil die am Rechner zu erledigende Auftragslage so opulent ist. Damit sich aber diese WordPress-Installation nicht demnächst aus lauter Langeweile selbst löscht (bei Digitaltechnik kann man nie wissen), hier mal ein Blick über den Kellerrand in meine berufliche Sphäre, wegen der thematischen Schnittmenge:

Das Buch Blaue Wunder von Marlis Maehrle ist vor ein paar Wochen erschienen, hier die Informationen des Verlages, und ich hatte das Vergnügen, an der Entstehung wesentlich beteiligt zu sein: durch Satz und Produktion der Druckvorlage sowie die Bildbearbeitung – letztere ziemlich umfangreich, nicht weil es so viel zu manipulieren gab, sondern um im Gegenteil die Anmutung der abgebildeten Arbeiten möglichst dicht ans Original zu bringen.

Und auch wenn ich in diesem Fall natürlich befangen bin, erlaube ich mir doch, das Ergebnis sehr gelungen zu finden, sicherlich eine Bereicherung der Literatur zum Thema. Für eher technisch Interessierte vermutlich weniger geeignet, weil die neueren, empfindlicheren, aber auch chemielastigeren Rezepturen der Cyanotypie keine Rolle spielen; umso mehr aber für all jene, die Freude am Experimentieren ohne große Materialschlachten und an der Schönheit des Einfachen haben.

Postscriptum, apropos Materialschlacht: Ich hatte das huschhusch mit der MFT-Normalbrennweite geknipste erste Foto des Buches schon im Artikel drin, als mir einfiel, dass ich das auch diesem Blog etwas angemessener machen könnte. Und dann habe ich noch mal mit derselben Kamera, aber an den Balgen der Großformatigen adaptiert und mit deren Normalobjektiv vorn dran fotografiert: drei Querformate übereinander, perspektivisch zumindest ansatzweise korrigiert und für jede Einzelaufnahme auf denselben Punkt nachfokussiert. Dann habe ich die Belichtungen in Lightroom angeglichen und in Affinity zu einem Panorama montiert. Hat insgesamt auch nur zehn Minuten gedauert (im Vergleich zu ca. anderthalb fürs erste Bild), aber viel mehr Spaß gemacht …

Strichfilmentwicklung …

… macht Spaß, ist in einer so kleinen Werkstatt wie meiner aber kaum wirtschaftlich:

Alle paar Monate mal kommt es vor, dass ich einen oder zwei Strichfilme benötige – also spezielle Dokumentenfilme als Druck- oder Weiterverarbeitungsvorlagen, die außer dichtem Schwarz und Transparent keine Zwischentöne enthalten. Das können je nach Prozess Negative sein (um davon ein Buchdruck-Klischee zu belichten) oder Positive, mit denen man ein Siebdruck-Sieb belichtet oder die für eine Radierung aufgerastert werden. Diese Filme (in meinem Fall Wephota FO5) belichte ich je nach Motiv entweder von Planfilm-Negativen oder von Folien aus dem Laserdrucker, in jedem Fall aber müssen sie, um ohne Überbelichtung tiefes Schwarz zu erzielen, mit einem speziellen Hochkontrast-Entwickler verarbeitet werden (ich verwende Rollei RHC).

Leider nun reagieren Strichfilme ausgesprochen empfindlich, wenn der Entwickler zu alt ist: Selbst wenn ich die Entwicklungszeit verdopple, muss ich den Film vorher so lange belichten, dass die eigentlich transparenten Partien beginnen, Zeichnung zu zeigen, derweil die Tiefen immer noch bloß dunkelgrau bleiben. Und blöderweise ist der Hochkontrast-Entwickler auch kein One-Shot für Verdünnungen um 1:100 wie mein Standard-Filmentwickler Rodinal, sondern muss in ca. 1:4 als Arbeitslösung angesetzt werden, die dann halt innerhalb tunlichst weniger Tage ausgenutzt werden sollte. Da geht also ordentlich was weg, zumal der RHC auch kein ganz billiges Vergnügen ist.

Und deshalb würde ich jedem, der nicht mehrere Strichfilm-Vorlagen pro Woche verarbeiten möchte, dringend empfehlen, von der Selbstverarbeitung Abstand zu nehmen, und sei die Dunkelkammer noch so gut ausgestattet. Heute habe ich mal durchgerechnet, was mich die Siebbelichtung für mein nächstes T-Shirt-Motiv (siehe unten) gekostet hat, und bin letztlich, weil ich aus dem nicht sehr dicht arbeitenden Laser zuerst ein Positiv drucken musste, das dann doppelt umzukopieren war, auf mehr als 10 Euro Materialkosten gekommen. Wenn ich die Vorlagedatei – hier eine Illustrator-Grafik auf Basis einer Fotografie meiner ältesten Kamera, in anderen Fällen könnte es auch eine bereits aufgerasterte Negativ-Repro sein – direkt an den Belichter meines Vertrauens geschickt hätte, hätte ich zwar ein paar Tage Wartezeit gehabt, wäre aber kostenmäßig bei der Hälfte rausgekommen.

Und letztlich ist so was ja auch eine Umweltfrage: Wenn ich mehrere Bogen Strichfilm nur für Belichtungsproben und als Zwischennegative benötige, ist das vor allem einschließlich Chemikalienverbrauch einfach nicht mehr sehr ökologisch. Das ist ja eine Sache, über die ich, obwohl quasi schon immer „herzens-grün“, auch erst neuerdings nachdenke: Welche Prozesse forciere, welche reduziere ich sinnvollerweise, um den ökologischen Fußabdruck meiner bescheidenen Werkstatt einigermaßen tolerierbar zu halten?

Negative digitalisieren

Am liebsten würde ich ja aufs Digitalisieren verzichten und meine Negative ausschließlich mit Dunkelkammer-Methoden verarbeiten, aber das wäre weder wirtschaftlich noch vom Zeitaufwand her vertretbar. Und da mein Scanner, obzwar kaum 20 Jahre alt, seit einigen Monaten zunehmend unzuverlässig arbeitet (pffft, Elektronik …), habe ich in letzter Zeit mein Setup zum Abfotografieren mit der DSLR optimiert: (mehr …)

Love Letters! oder Auch eine Art Multimedia

Das Ausgangsmaterial ist identisch: Einzelstücke aus meiner kleinen Sammlung von Holzlettern, auf der Andruckpresse arrangiert. Bevor ich die Form zum Drucken ausgeschlossen habe, hab’ ich sie noch mit der 13×18 auf Strichfilm fotografiert und das dabei entstandene Negativ als direkte Vorlage für die Cyanotypie verwendet. Beim Drucken dann habe ich nicht das Farbwerk der Korrex, sondern Handwalzen verwendet und kreuz&quer eingefärbt.

Und hier noch ein paar Blicke hinter die Kulissen: (mehr …)

Tipp: Alte Kamera-Mattscheibe auffrischen

An der Mattscheibe meiner 1920er Plattenkamera hatte es mich schon länger gestört, dass die Ausschnitt-Markierungen fürs Rollfilmrückteil sehr fett aufgemalt und zu allem Überfluss auch noch beschriftet waren. Und mithilfe dieser Anleitung zum Selbstschleifen einer Mattscheibe war es ein Leichtes, die unerwünschten Spuren zu beseitigen, innerhalb weniger Minuten sah die Scheibe wieder aus wie neu. (Es war nicht meine erste Mattscheibe, für meine Basteleien brauche ich das gelegentlich mal. Sonst wäre es auch unökonomisch gewesen, ein Kilo Siliciumkarbid zu kaufen; in kleineren Mengen konnte ich es leider nicht finden.)

Nützliche Flohmarktfunde: der Filmfix

Wer gern über Trödelmärkte stöbert, findet bei den Fotoutensilien hin und wieder kleine Helferlein, deren Sinn sich nicht immer auf Anhieb erschließt, die aber ausgesprochen nützlich sein können. Dazu gehört der Filmherauszieher Hama Filmfix:

Den benutze ich bei jeder Kleinbildfilm-Entwicklung. Denn wenn ich einen Film belichtet habe, spule ich ihn in der Kamera immer vollständig in die Patrone zurück – auf diese Weise ist sichergestellt, dass beim Wechseln keine Ver-Wechslung erfolgt. Allerdings ziehe ich vor der Entwicklung mit dem Filmfix den Filmanfang nochmals aus der Patrone heraus, um die Zunge bei Tageslicht rundschneiden zu können, dann lässt sich der Film im Dunkeln besser in die Tank-Spule einfädeln. (Es ist dennoch sinnvoll, den zugeschnittenen Filmanfang dann wieder in die Patrone einzuziehen und diese im Dunkeln mit dem Dosenöffner zu „knacken“ – denn wenn ich den kompletten Film ein zweites Mal durch die Lichtdichtung der Patrone ziehe, riskiere ich Kratzer auf den Negativen durch etwaigen Staub auf dem Dichtungsfilz.)

Und so benutzt man den Filmfix: (mehr …)

Ausflecken

Im Zuge meiner Vorbereitungen auf die Mainzer Minipressenmesse arbeite ich derzeit auch den einen oder anderen SW-Print aus. Und zum sorgfältigen Vergrößern gehört natürlich auch das Ausflecken der weißen Stellen, die Staubkrümelchen im optischen System hinterlassen haben – ein eher abseitiges Hobby, das ich bereits seit Studententagen pflege. (Damals habe ich im Fotokursus die Spotretusche auch für ein paar Kommilitonen übernommen.)

Ausflecken auf konventionellem Fotopapier ist ziemlich einfach: Man braucht bloß einen extrem feinen Pinsel (idealerweise Kolinsky-Rotmarderhaar, z.B. in Stärke 00), etwas geeignete Farbe (dazu gleich) sowie buchstäblich Geduld und Spucke. Denn am einfachsten geht die Arbeit tatsächlich, wenn man den Pinsel auf der Zunge anfeuchtet, etwas Farbe aufnimmt und dann am Rand des Abzugs so lange abstreicht, bis der Ton zur Umgebung des Fussels passt, den man wegtupfen möchte. Dann eben einen Punkt setzen, noch einen (nicht strichweise malen!), und wenn es mal zu dunkel ist, dann gleich Pinsel in den Mund, anfeuchten, Farbe wieder wegnehmen.

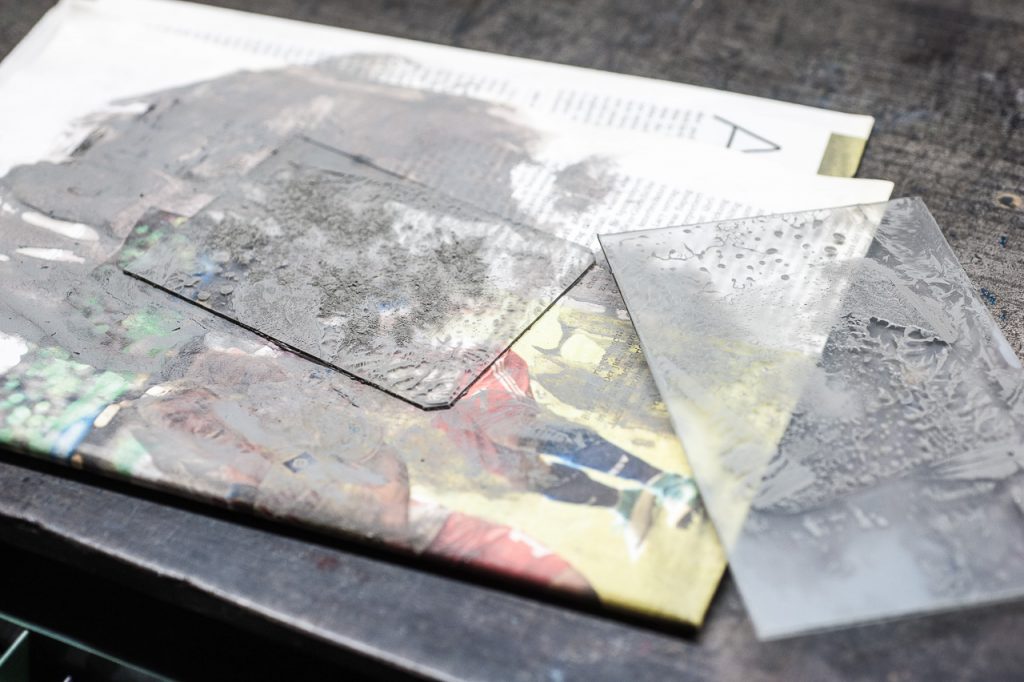

Für die Farbe gibt es mehrere Möglichkeiten: Ich habe das Retuschieren damals mit Eiweißlasurfarbe gelernt, die man per Pipette tröpfchenweise auf z.B. eine Glasplatte gibt, von wo man sie dann mit dem Pinsel aufnimmt. Heute nehme ich trockene Retuschefarbe, „Peerless Dry Spot“, die ist dick auf Pappe aufgepinselt und nimmt weniger Platz in der ohnehin überfüllten Werkstatt ein als mehrere Glasfläschchen – denn man braucht mehrere Töne, wenn man unterschiedliche Papiere verwendet, manche sind wärmer, manche kühler, manche gehen fast ins Sepia.

Dieser Print, den ich im Detailfoto oben ausgefleckt habe, ist z.B. auf papierstarkem Orwo BH1 entstanden, leicht warmtonig – und er war ursprünglich nur als Kontaktkopiervorlage für ein Cyanotypie-Negativ gedacht. Aber er gefiel mir so gut, dass ich ihn gleich noch einmal abgezogen, dabei etwas penibler abgewedelt / nachbelichtet und nach Fertigstellung dekorativ gerahmt habe.