Es ist ja schon manchmal beängstigend, wie viel Erwerbsarbeit sich in ein einzelnes Jahr pressen lässt … Bis auf diese eine Postkarte neulich und die Siebdruck-Shirts habe ich 2020 noch nichts H4ndw3rkliches gemacht, weil die am Rechner zu erledigende Auftragslage so opulent ist. Damit sich aber diese WordPress-Installation nicht demnächst aus lauter Langeweile selbst löscht (bei Digitaltechnik kann man nie wissen), hier mal ein Blick über den Kellerrand in meine berufliche Sphäre, wegen der thematischen Schnittmenge:

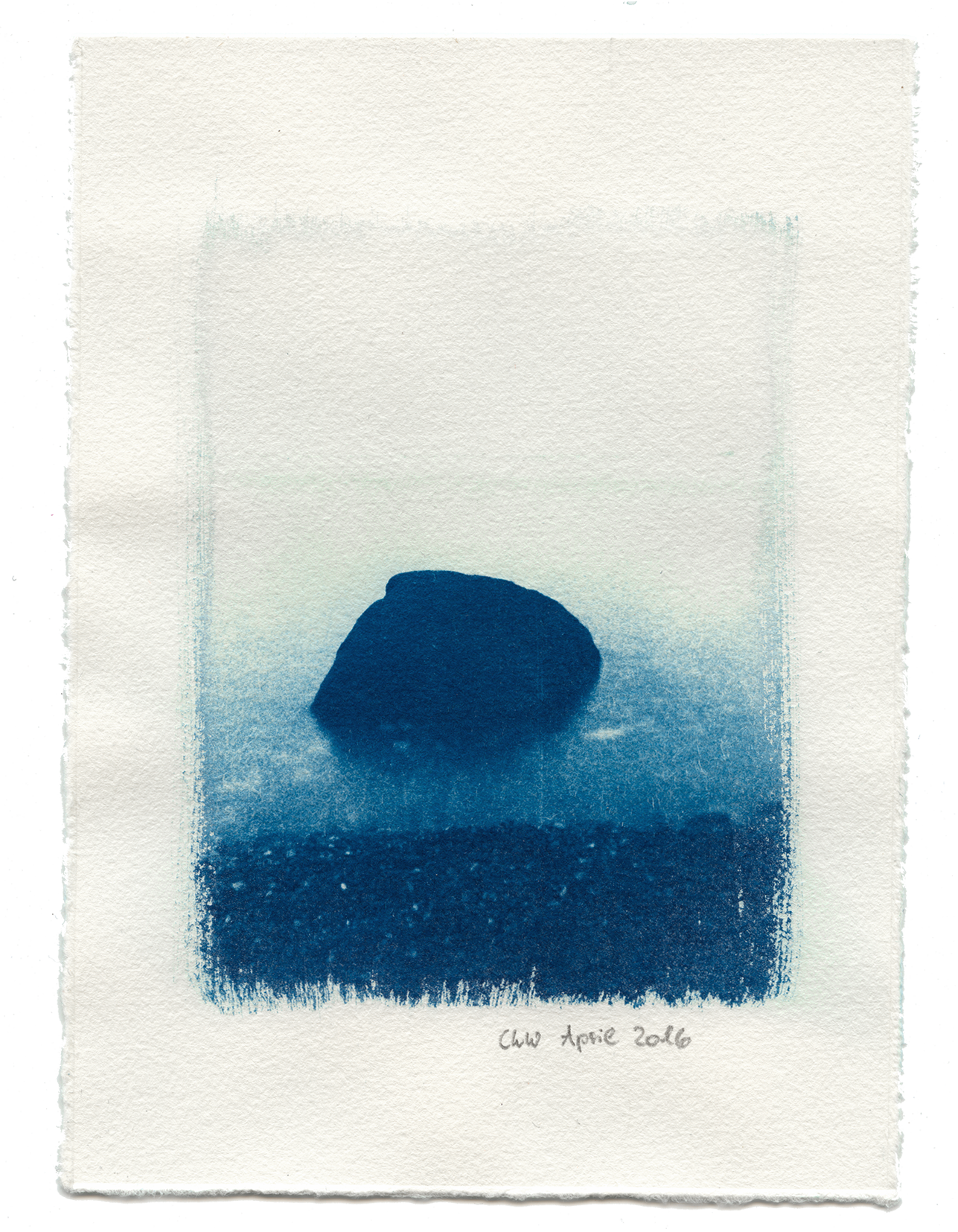

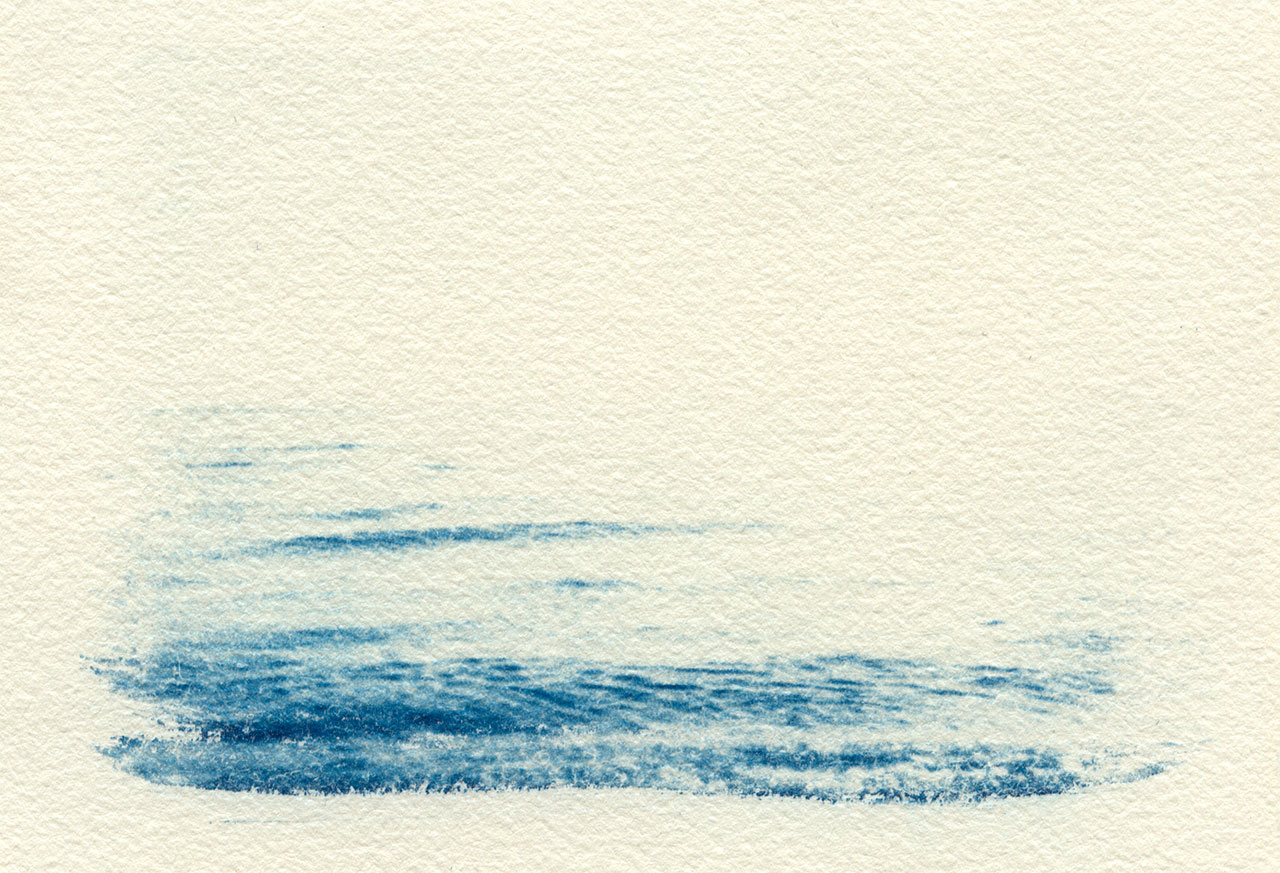

Das Buch Blaue Wunder von Marlis Maehrle ist vor ein paar Wochen erschienen, hier die Informationen des Verlages, und ich hatte das Vergnügen, an der Entstehung wesentlich beteiligt zu sein: durch Satz und Produktion der Druckvorlage sowie die Bildbearbeitung – letztere ziemlich umfangreich, nicht weil es so viel zu manipulieren gab, sondern um im Gegenteil die Anmutung der abgebildeten Arbeiten möglichst dicht ans Original zu bringen.

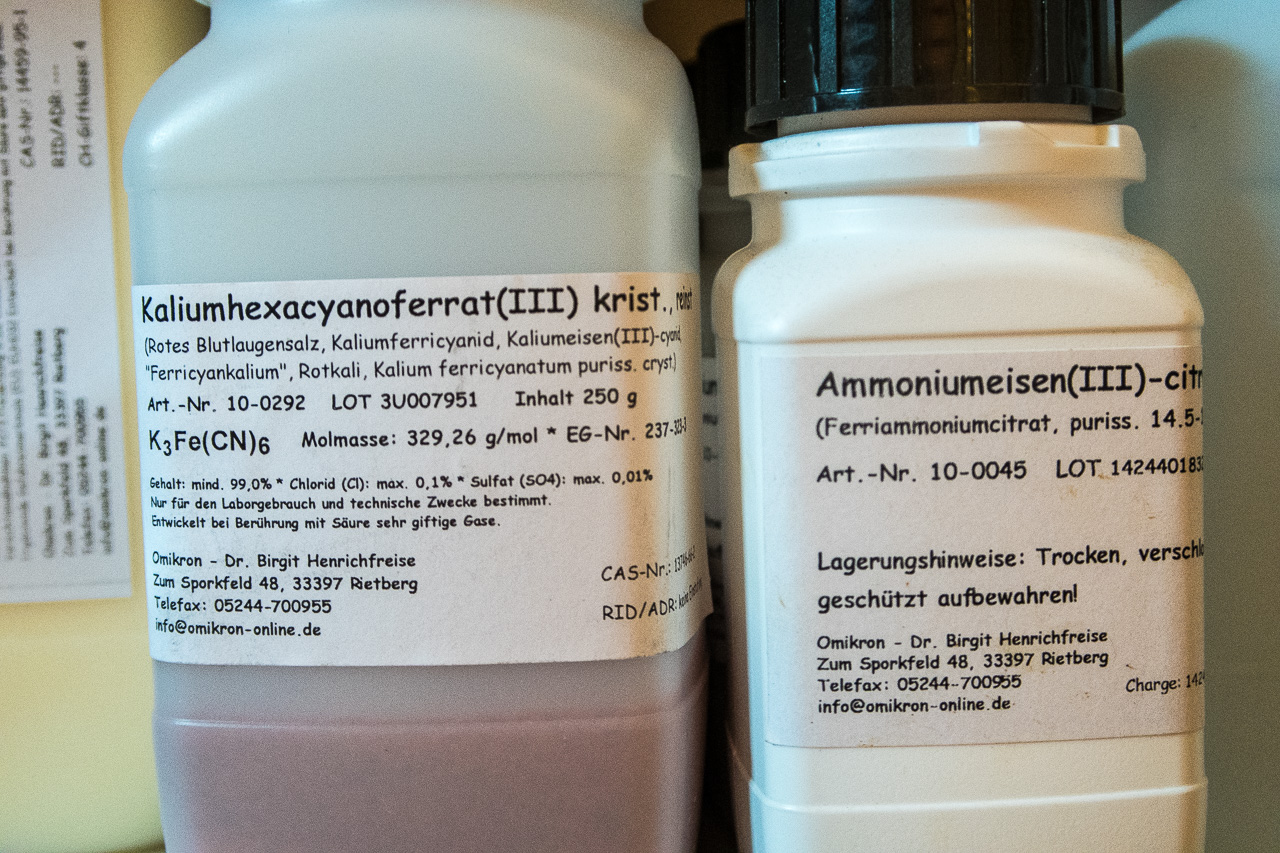

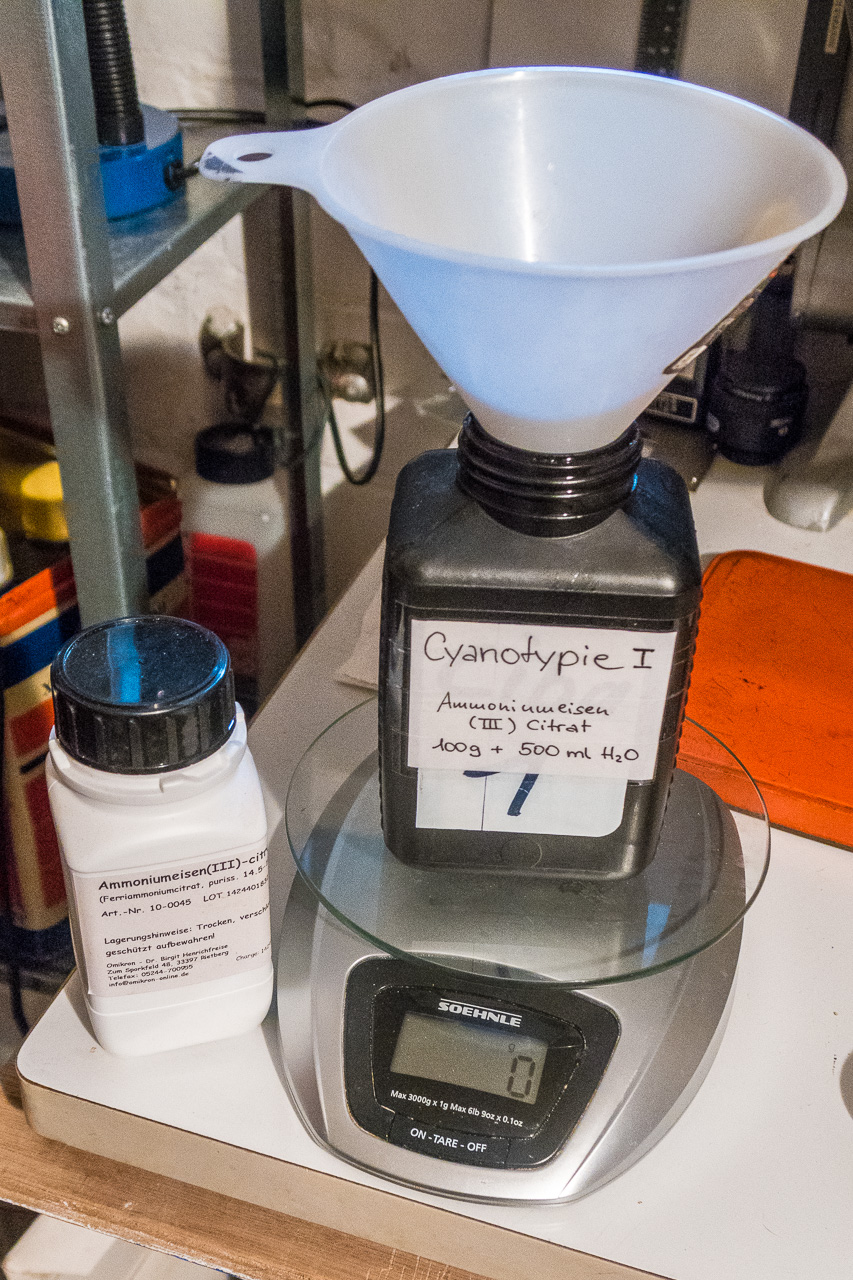

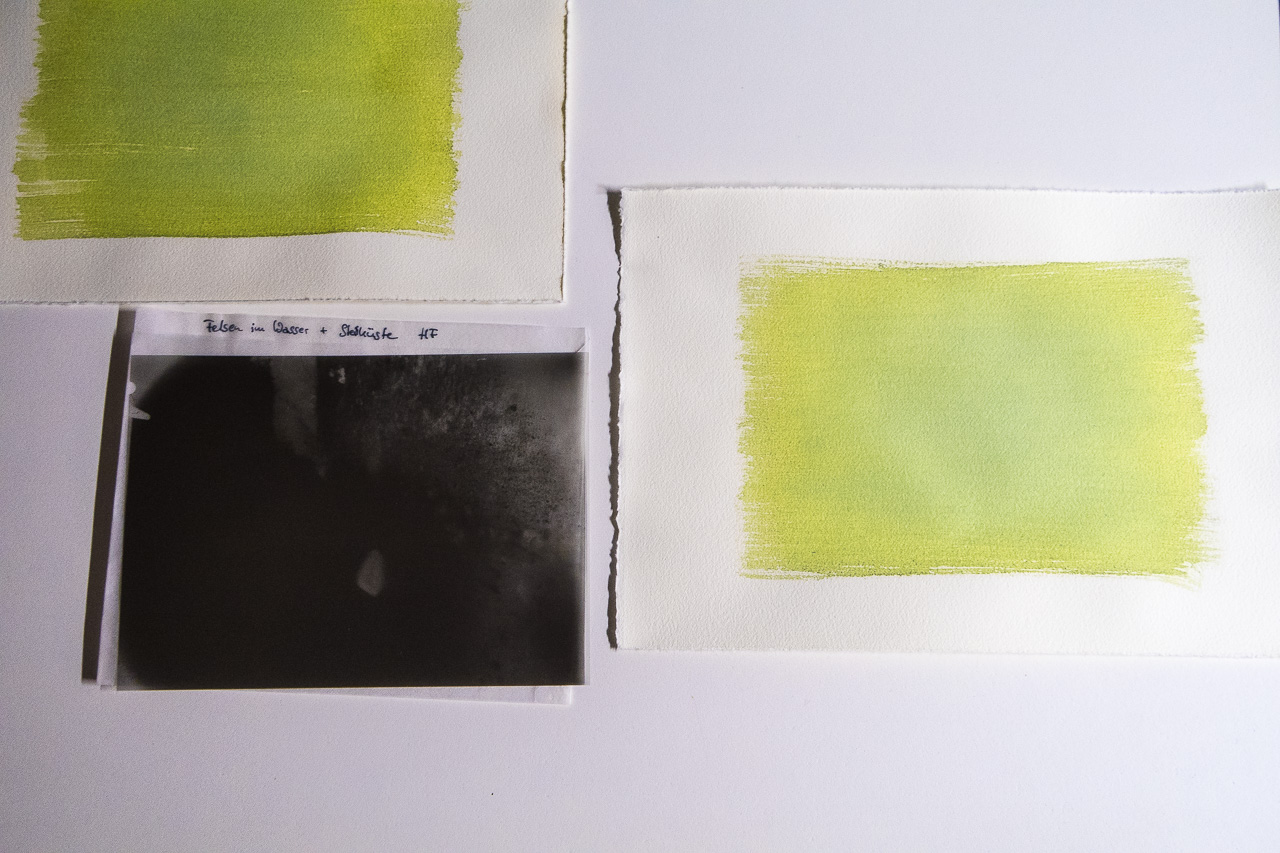

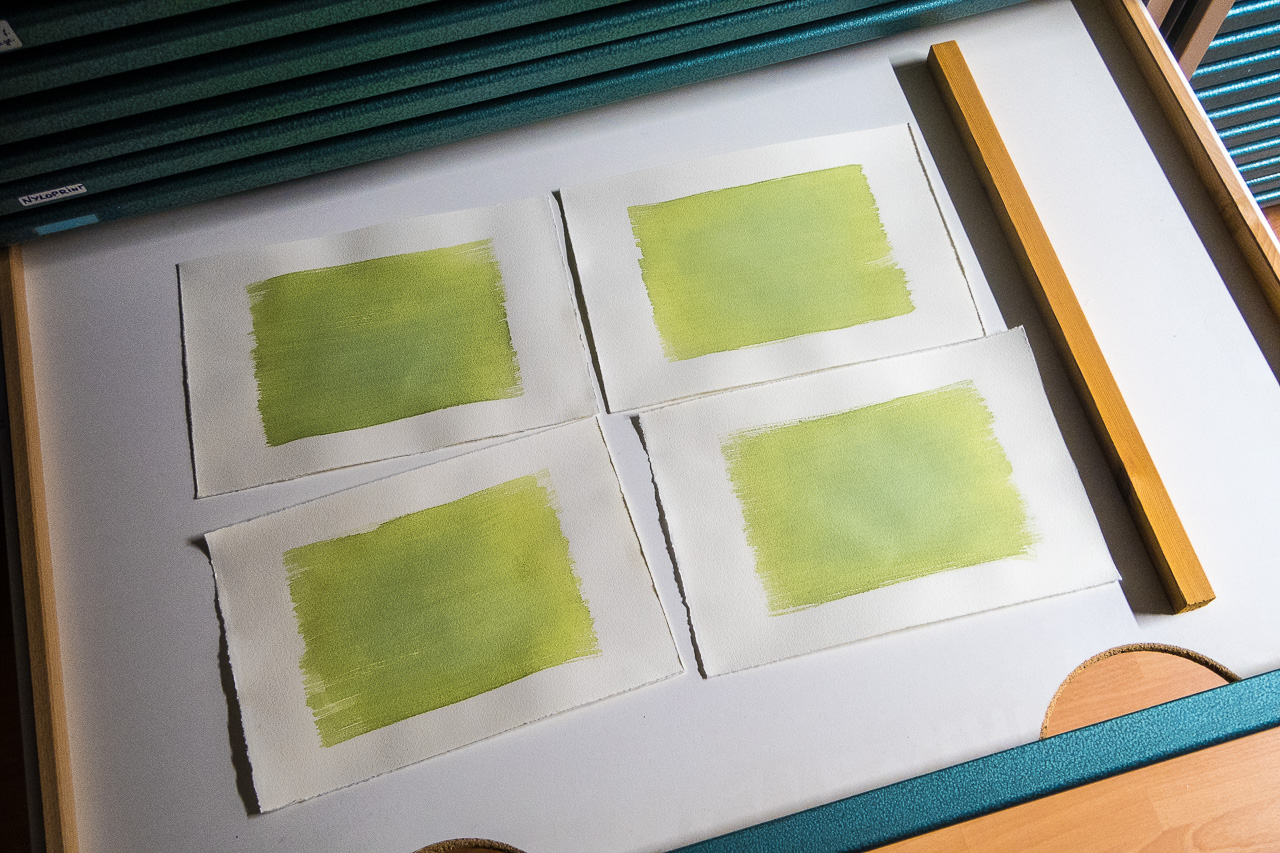

Und auch wenn ich in diesem Fall natürlich befangen bin, erlaube ich mir doch, das Ergebnis sehr gelungen zu finden, sicherlich eine Bereicherung der Literatur zum Thema. Für eher technisch Interessierte vermutlich weniger geeignet, weil die neueren, empfindlicheren, aber auch chemielastigeren Rezepturen der Cyanotypie keine Rolle spielen; umso mehr aber für all jene, die Freude am Experimentieren ohne große Materialschlachten und an der Schönheit des Einfachen haben.

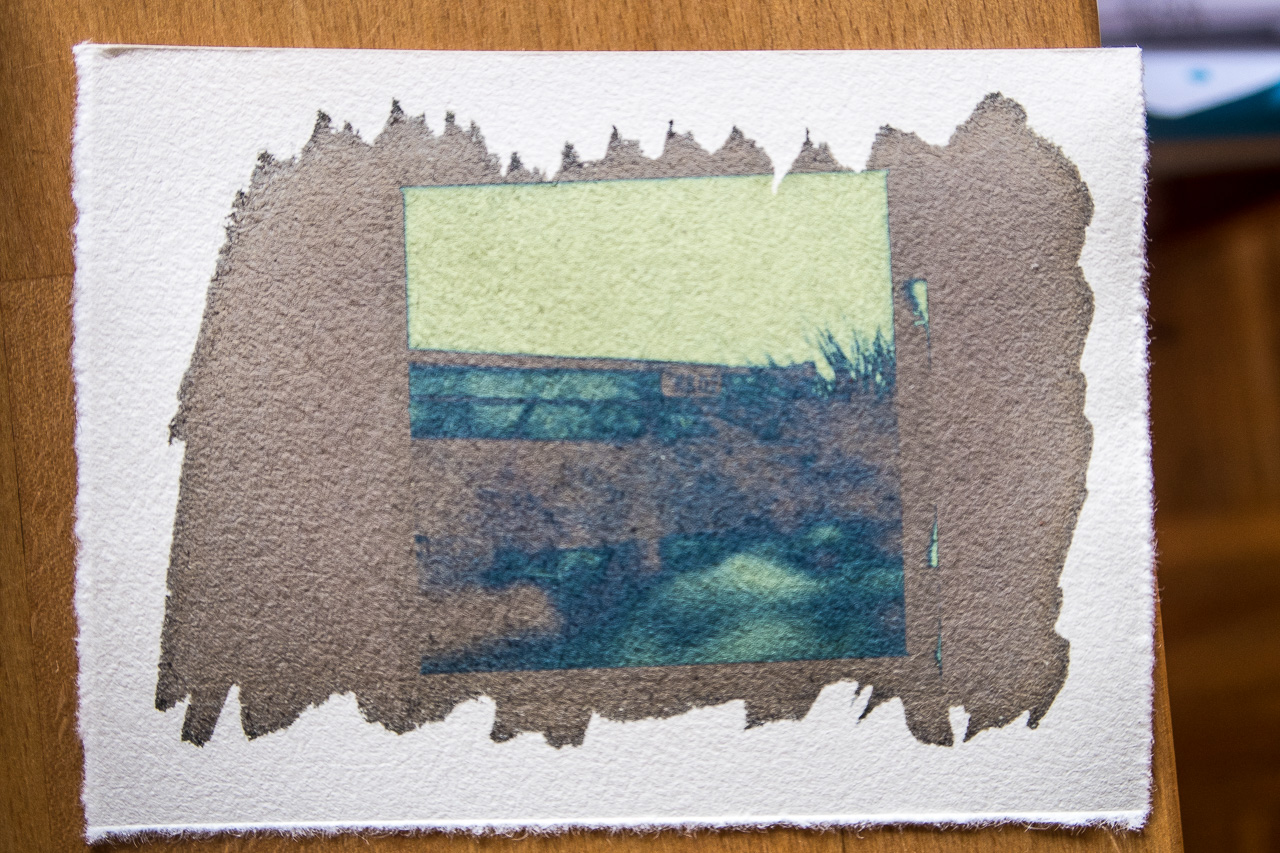

Postscriptum, apropos Materialschlacht: Ich hatte das huschhusch mit der MFT-Normalbrennweite geknipste erste Foto des Buches schon im Artikel drin, als mir einfiel, dass ich das auch diesem Blog etwas angemessener machen könnte. Und dann habe ich noch mal mit derselben Kamera, aber an den Balgen der Großformatigen adaptiert und mit deren Normalobjektiv vorn dran fotografiert: drei Querformate übereinander, perspektivisch zumindest ansatzweise korrigiert und für jede Einzelaufnahme auf denselben Punkt nachfokussiert. Dann habe ich die Belichtungen in Lightroom angeglichen und in Affinity zu einem Panorama montiert. Hat insgesamt auch nur zehn Minuten gedauert (im Vergleich zu ca. anderthalb fürs erste Bild), aber viel mehr Spaß gemacht …