Eine neue Postkarte ist im Werden:

Am Anfang war ein M, gefunden in der Sammlung einer Kollegin. Eine wunderschöne Holzletter, etwas angenagt, die mich sofort auf eine Idee brachte. Danke, Marlis, fürs Ausleihen!

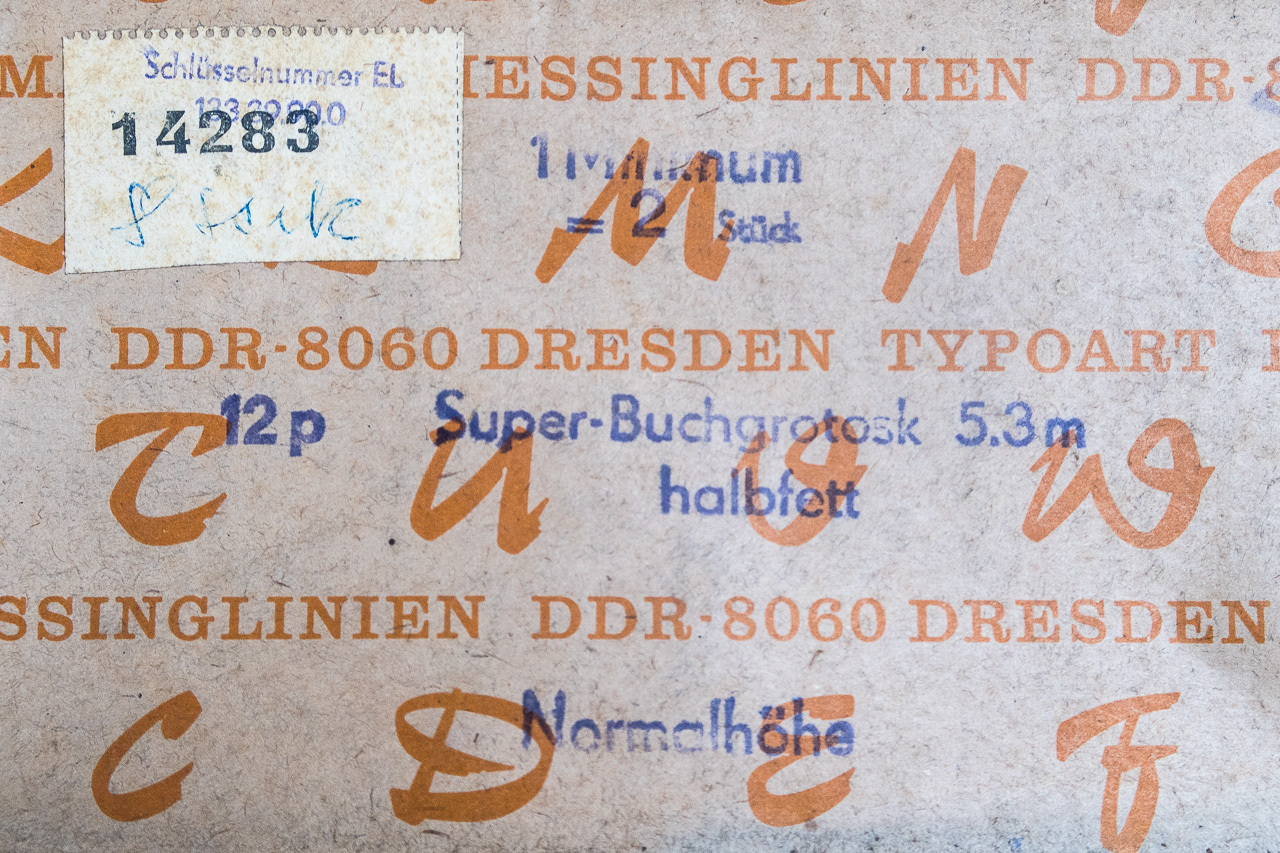

Nachdem das M aus HKS 43 und etwas Deckweiß zu Papier gebracht war, kam der Rest des Wortes aus Silberdruckfarbe, getönt mit einer Winzigkeit Reichbleichgoldpaste. Die ersten 20 Stück habe ich aus der Signal gesetzt,

aber weil ich mir Skript-Type schnell übersehe, bin ich für den größeren Teil der Auflage auf Permanent Grotesk umgeschwenkt.

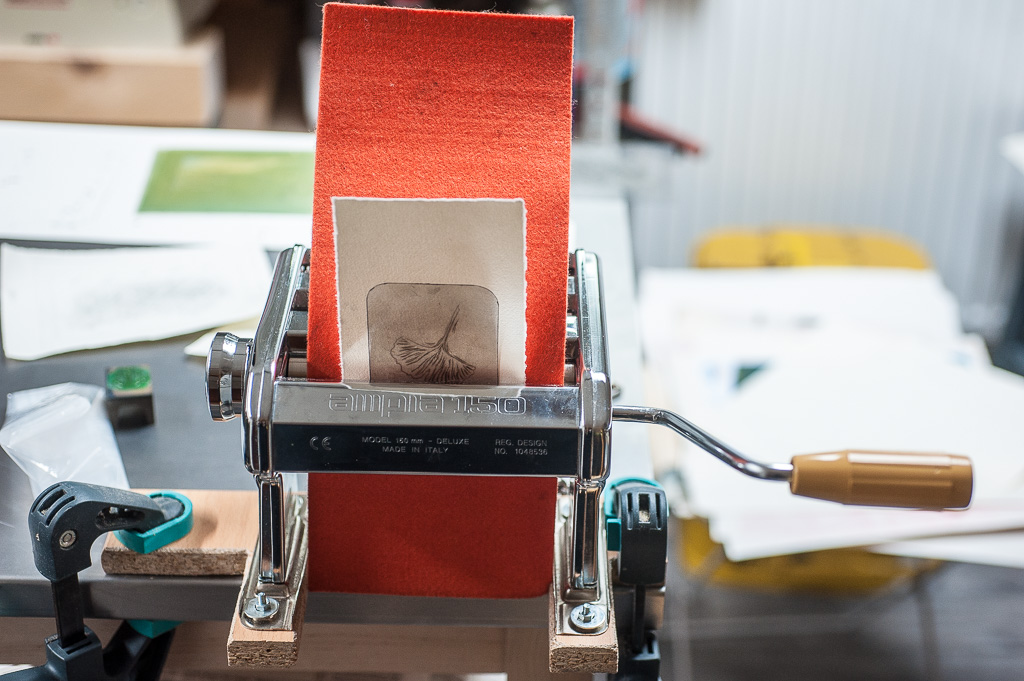

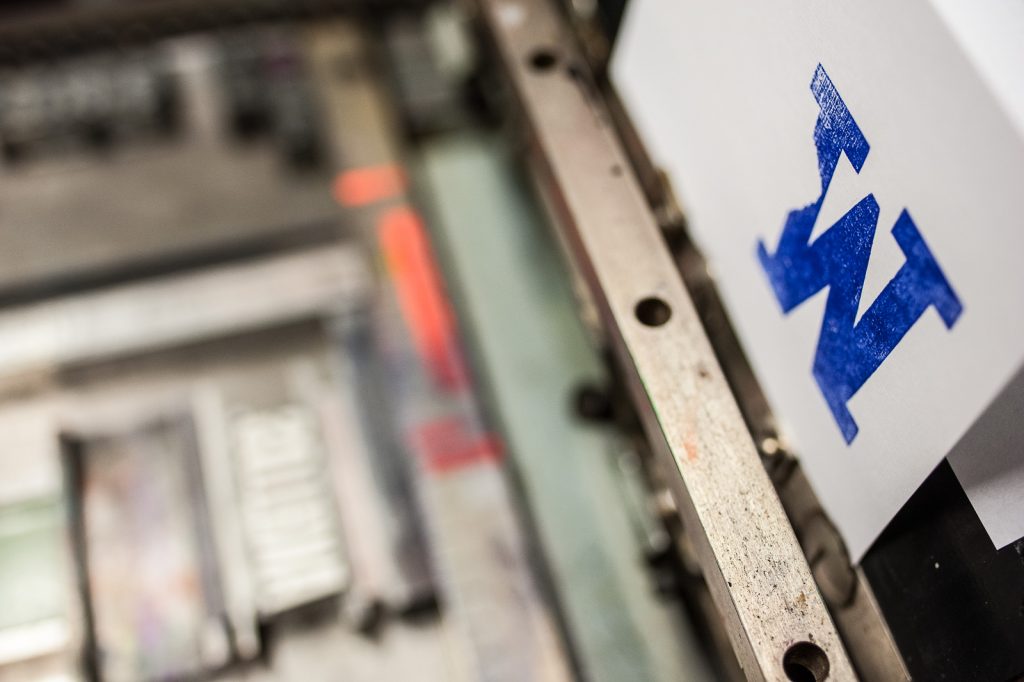

Und kurz bevor alles verdruckt war, fiel mir ein, dass ich ja eigentlich auch mal probieren könnte, so einen Druck per Video aufzuzeichnen. Hier ist der beste Versuch – so ungeschickt stelle ich mich nicht immer an, nur wenn die Kamera zuguckt …