Fast schon bedaure ich es, dass es mir genauso viel Spaß macht, an Geräten herumzubasteln und Werkzeuge zu optimieren, wie mit diesen Werkzeugen letztlich zu arbeiten … Die knappe Freizeit auch noch auf verschiedene Hobbys aufzuteilen ist manchmal eine Qual. Dafür hat sich im Fotolabor jetzt wieder ein bisschen was an den Arbeitsbedingungen verbessert:

Ich war nämlich nicht recht glücklich damit, das 150er Repro-Objektiv fest in den Großformat-Vergrößerer eingebaut zu haben: Schließlich ist das auch sehr nützlich als leichtes Weitwinkel für die Holzkamera. Deshalb habe ich jetzt doch noch mal gefrickelt, um das originale 210er Schneider-Componon so einzubauen, dass es scharf auf die Grundplatte projizieren kann.

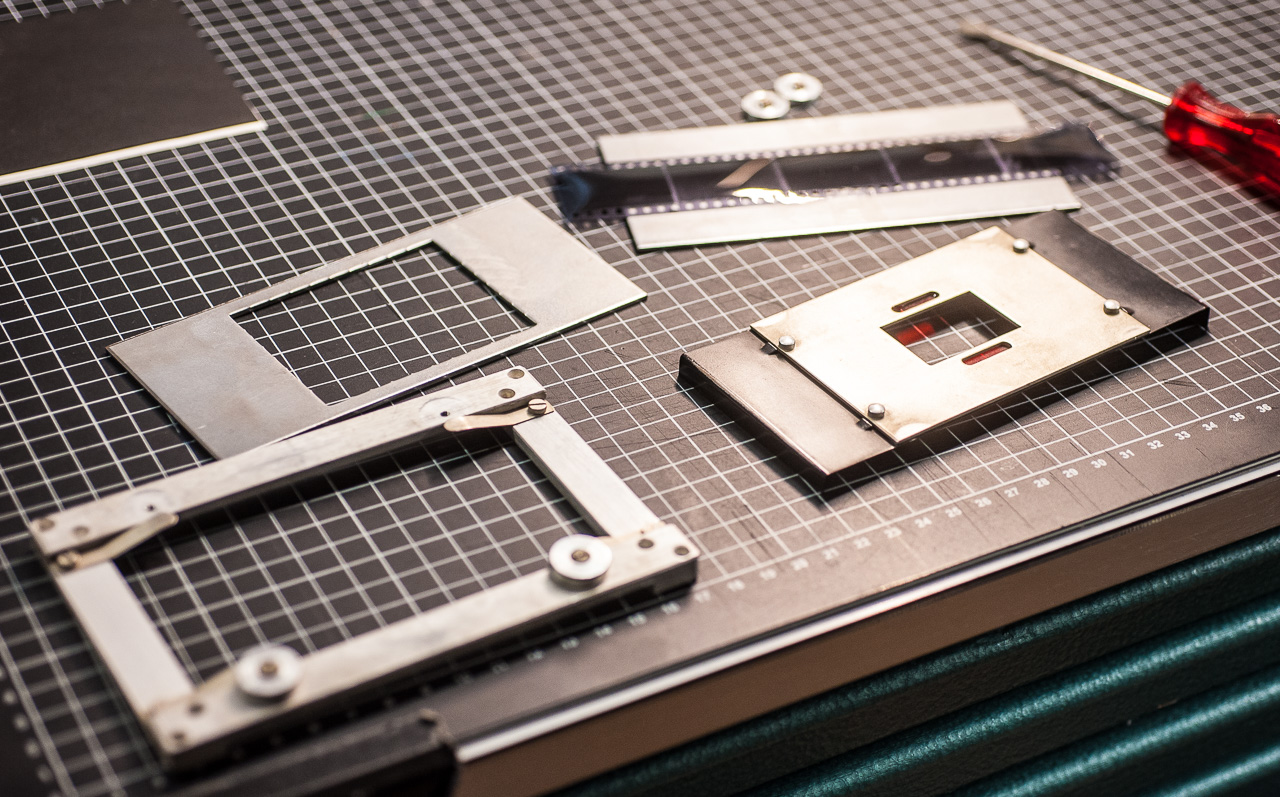

Wie sich herausstellte, musste ich den Auszug um ca. 4 Zentimeter vergrößern, um das Objektiv bei den unterschiedlichsten Höheneinstellungen der Säule verwenden zu können. Das habe ich an zwei Stellen realisiert:

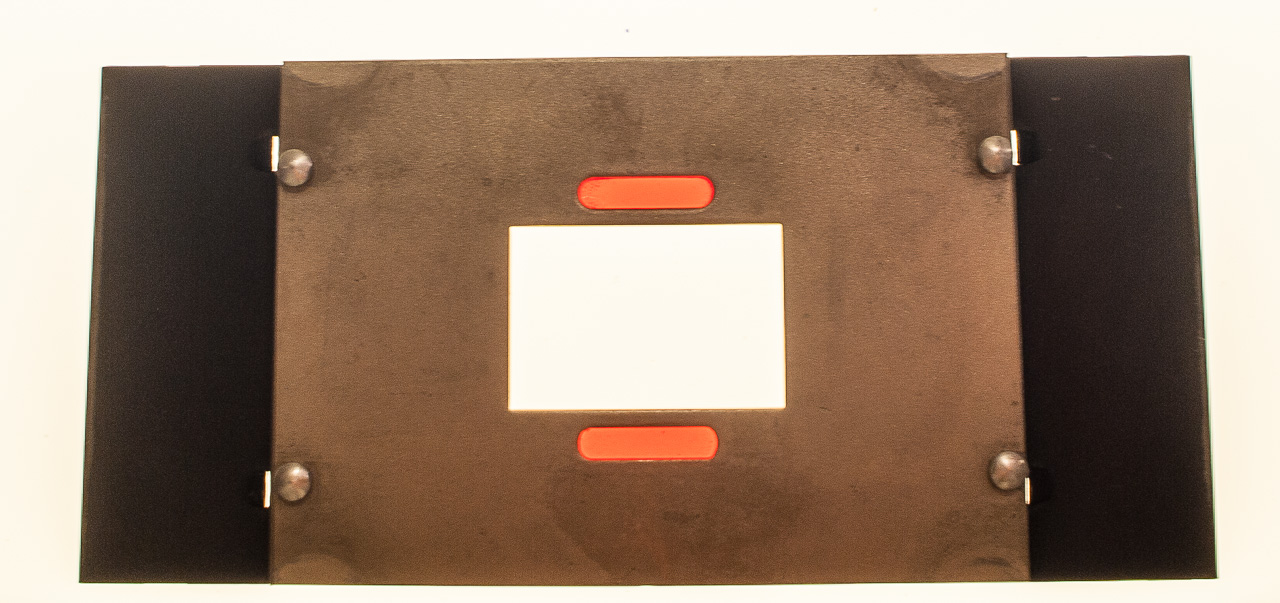

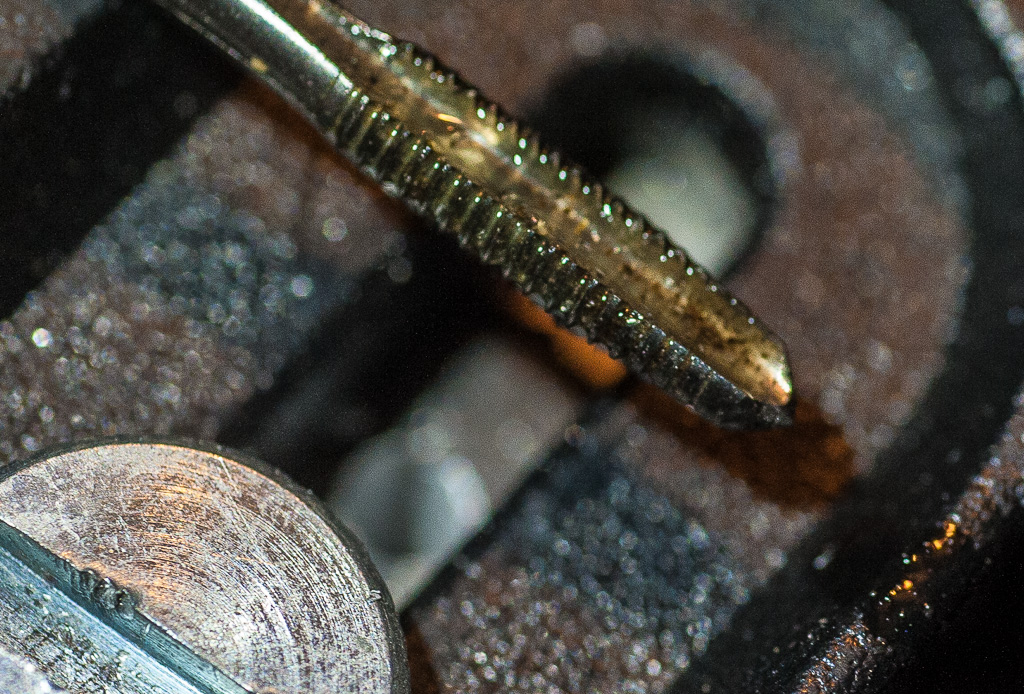

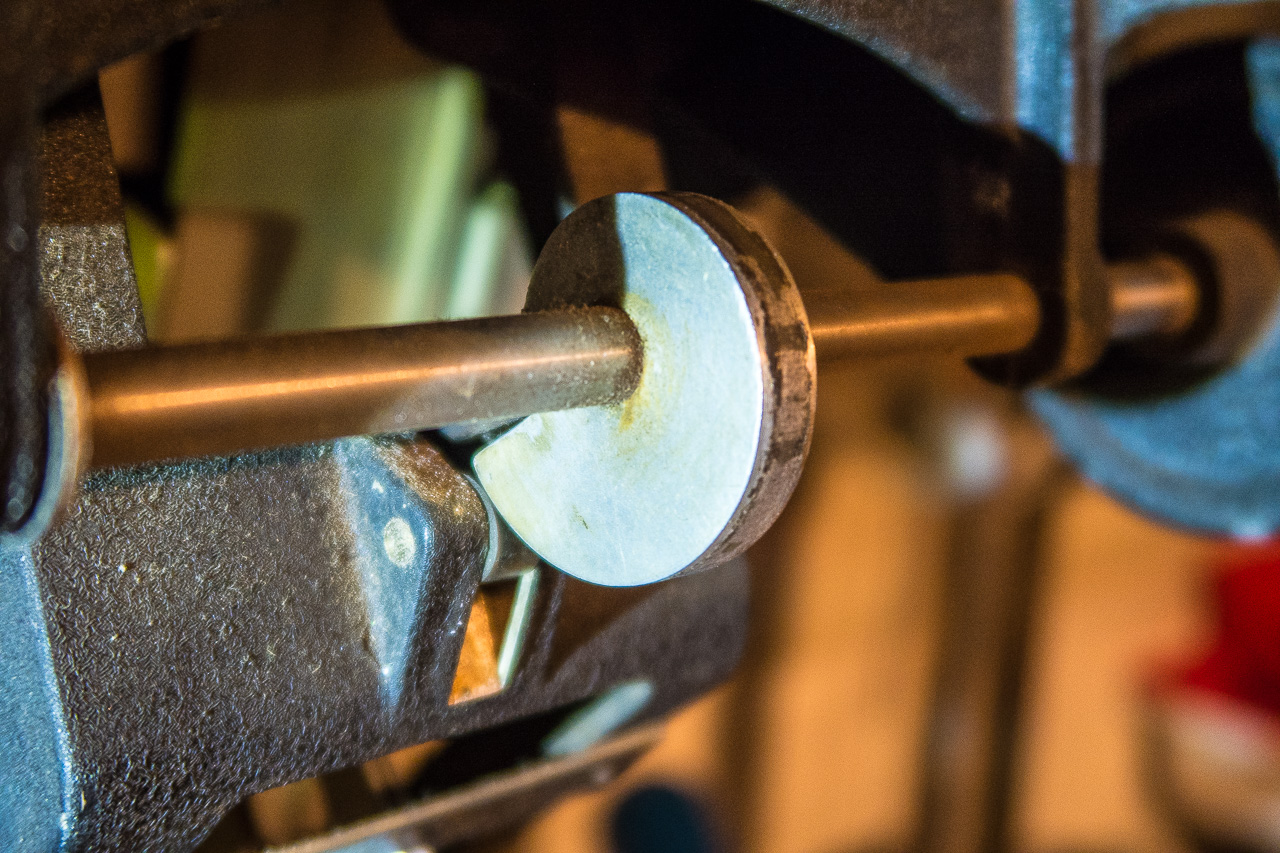

Zum einen sitzt nun noch ein Hartgummiring geeigneten Durchmessers zwischen Objektiv und Tubus,

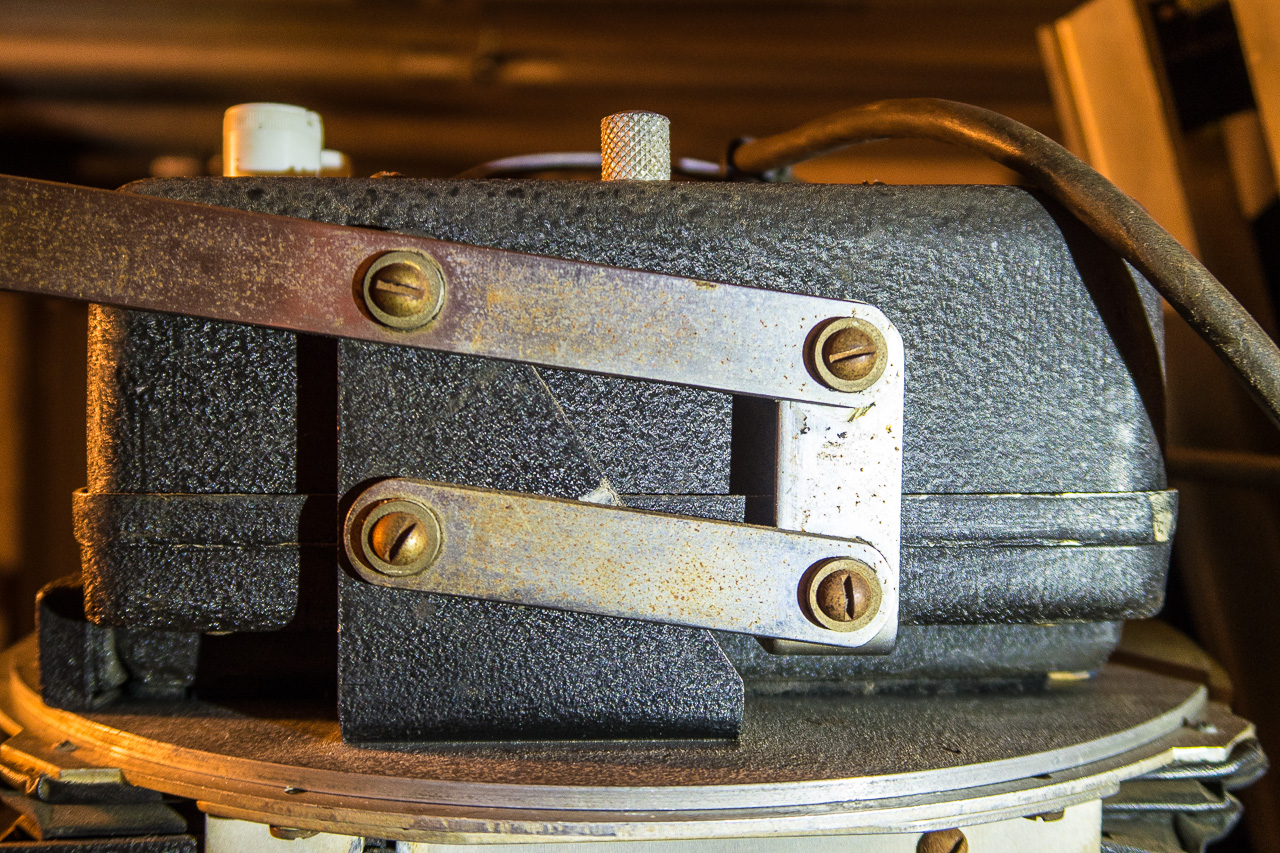

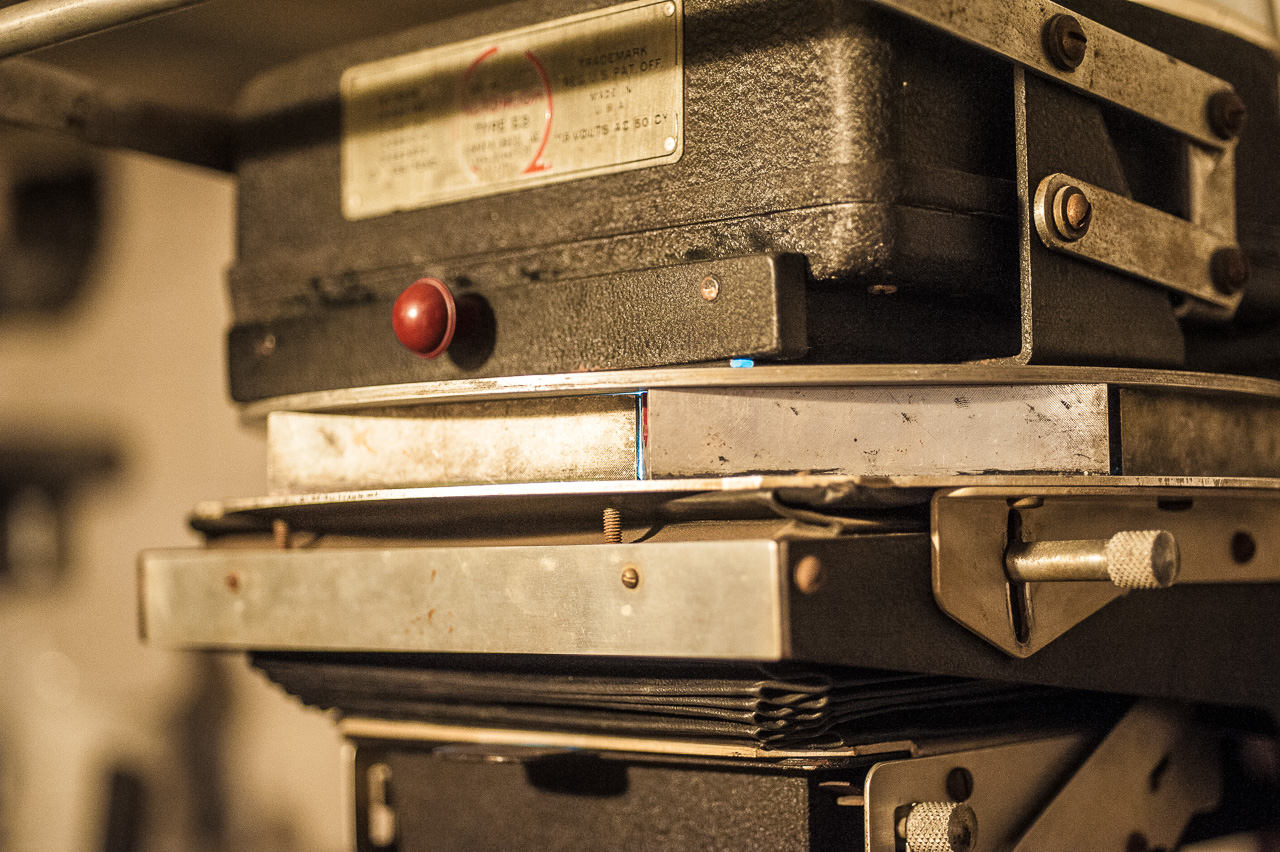

und zum anderen habe ich mir den Umstand zunutze gemacht, dass bei den Omega-Vergrößerern der Leuchtenkopf nebst Negativbühne nur lose und drehbar auf dem Korpus aufliegt: Hier habe ich kurzerhand mit Aluminium-Klischeeträgern aus dem Setzregal aufgebockt. (Die ich sicherheitshalber mit Montagekleber fixiert habe.)

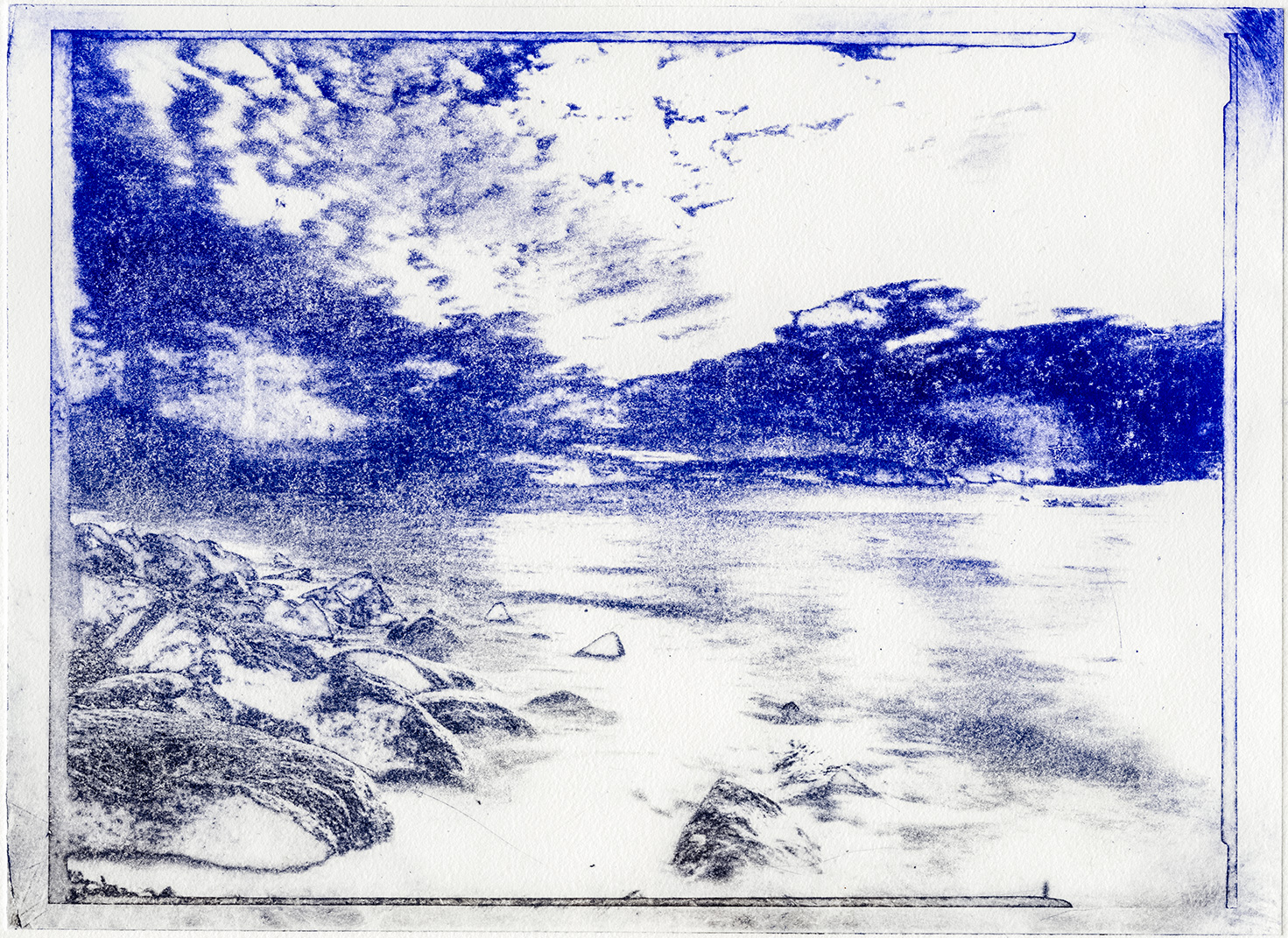

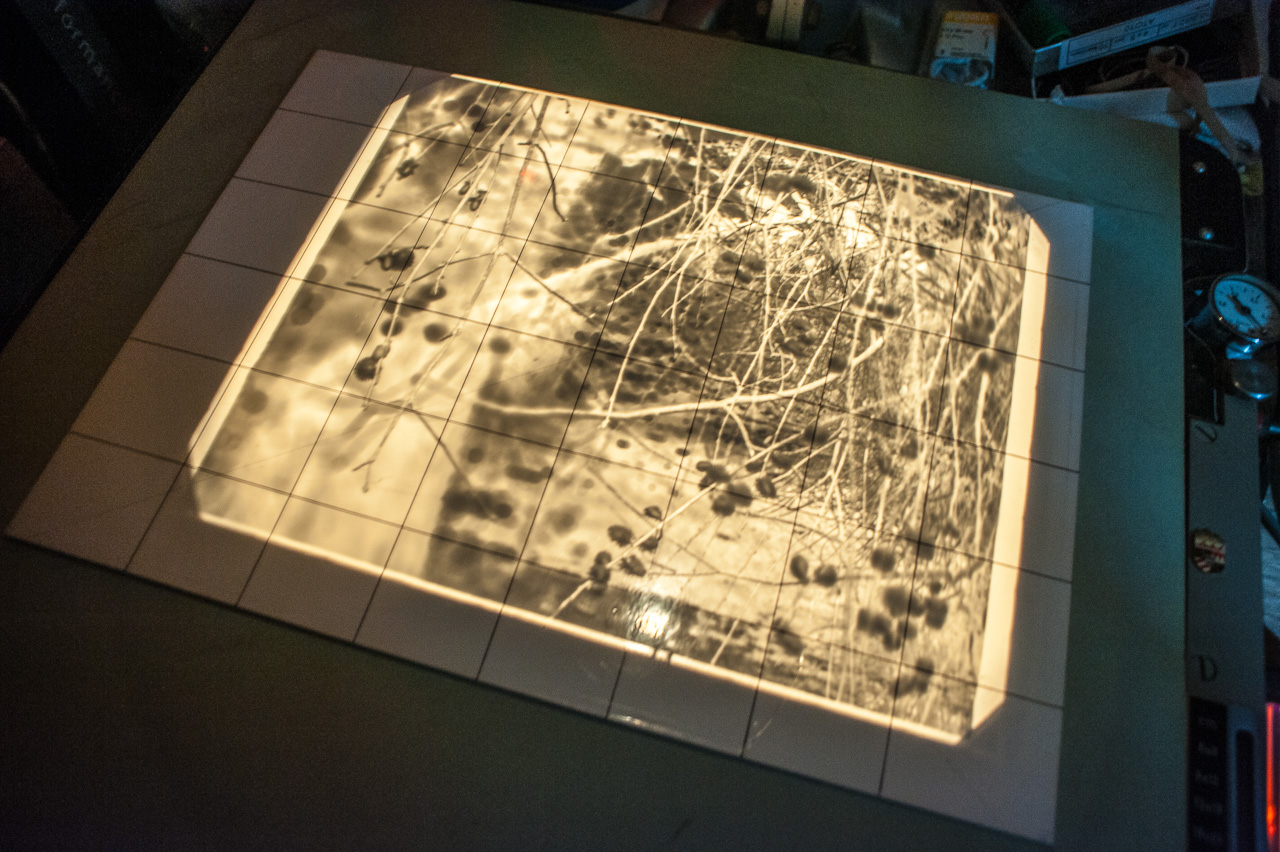

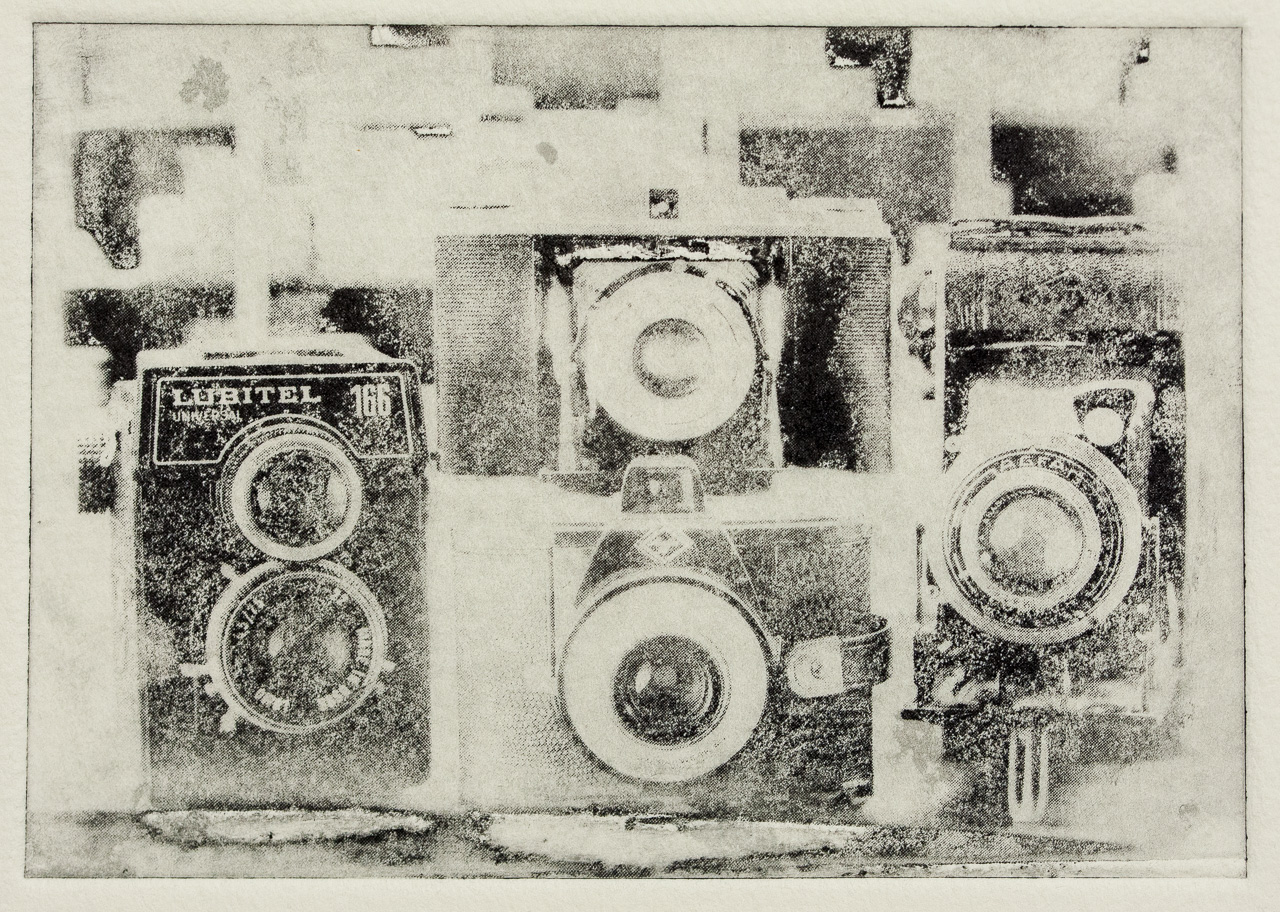

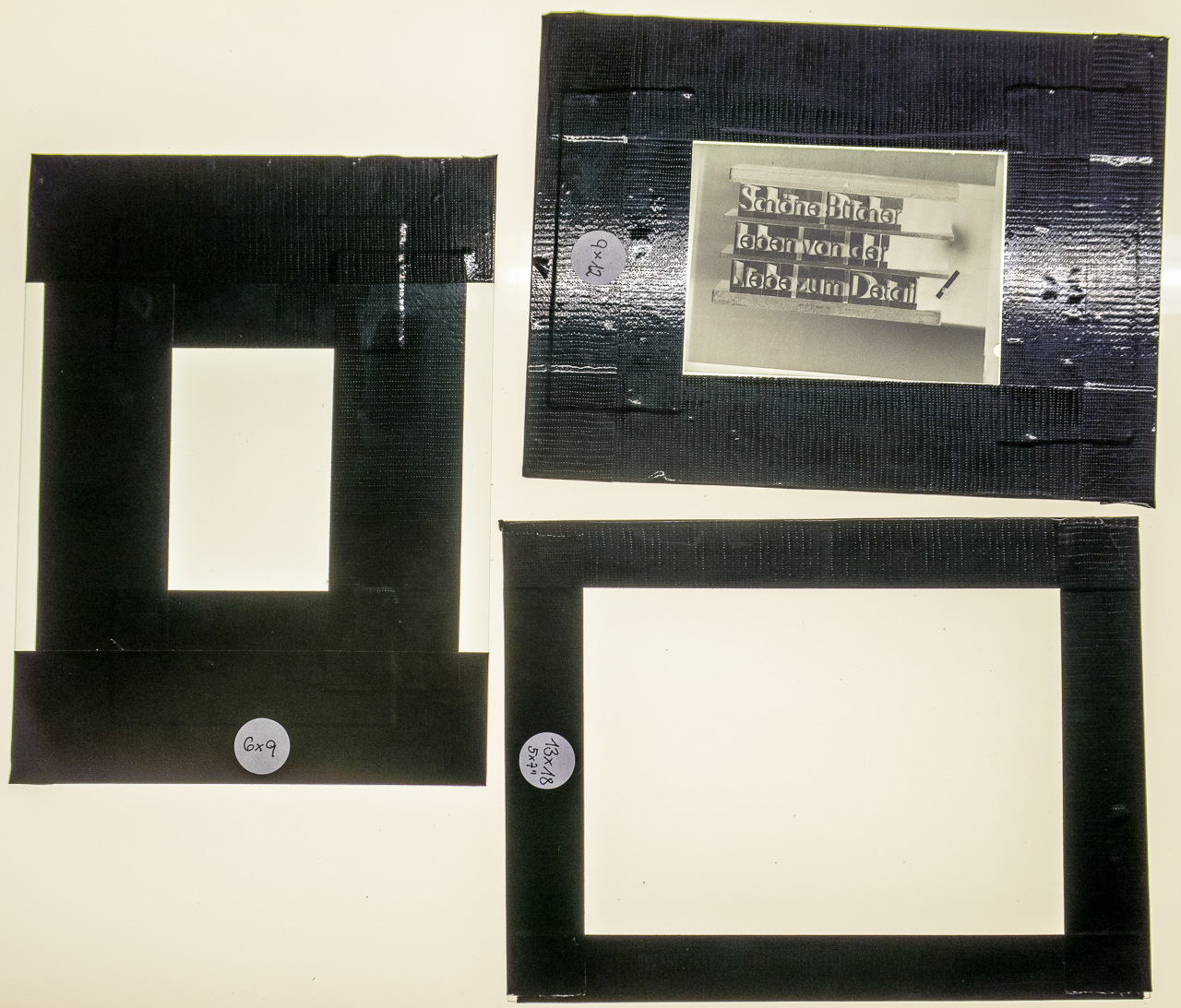

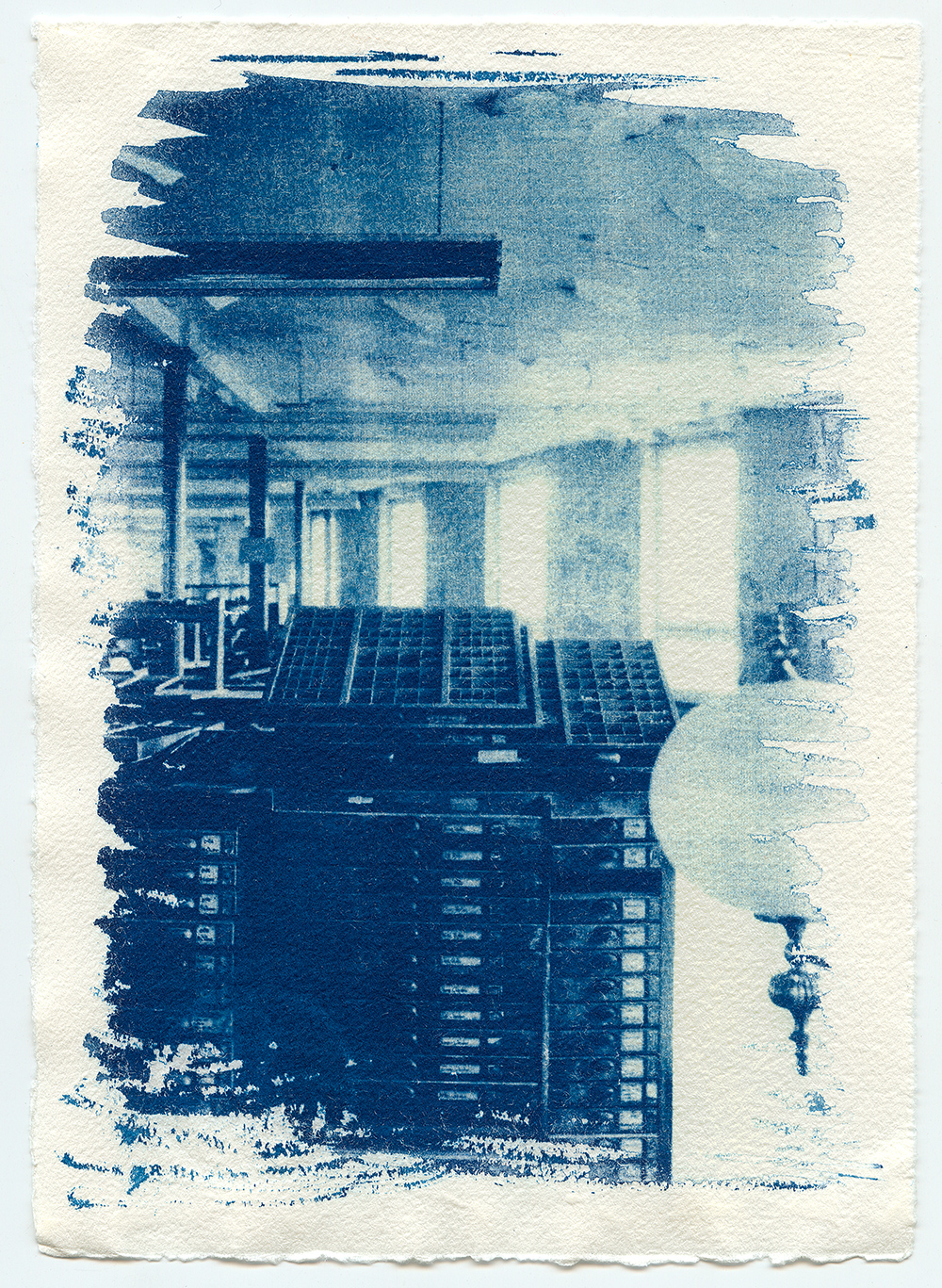

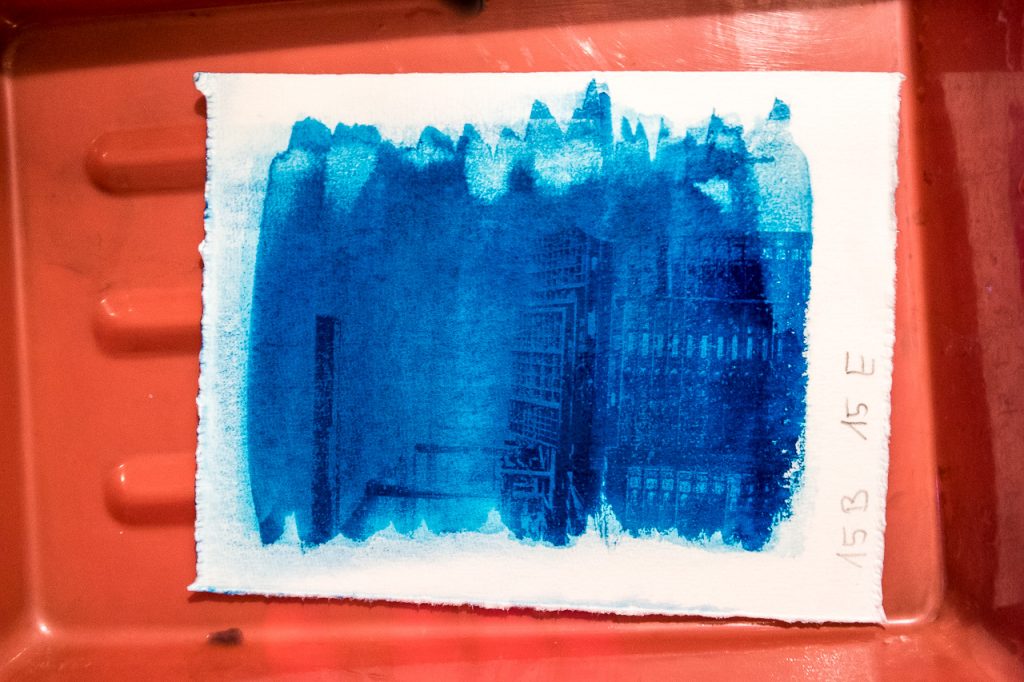

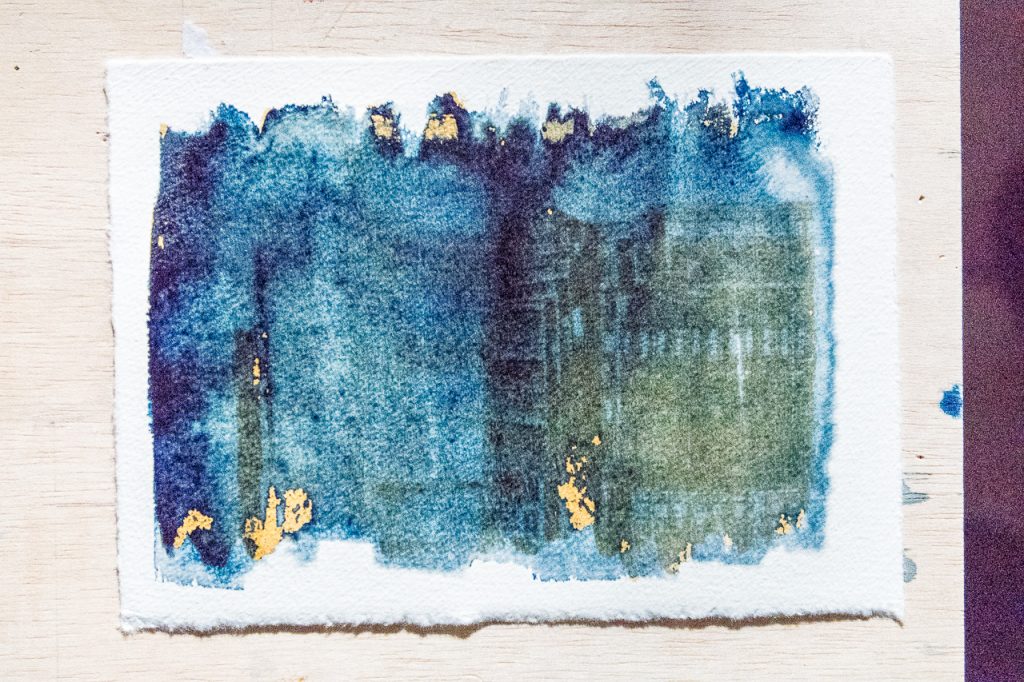

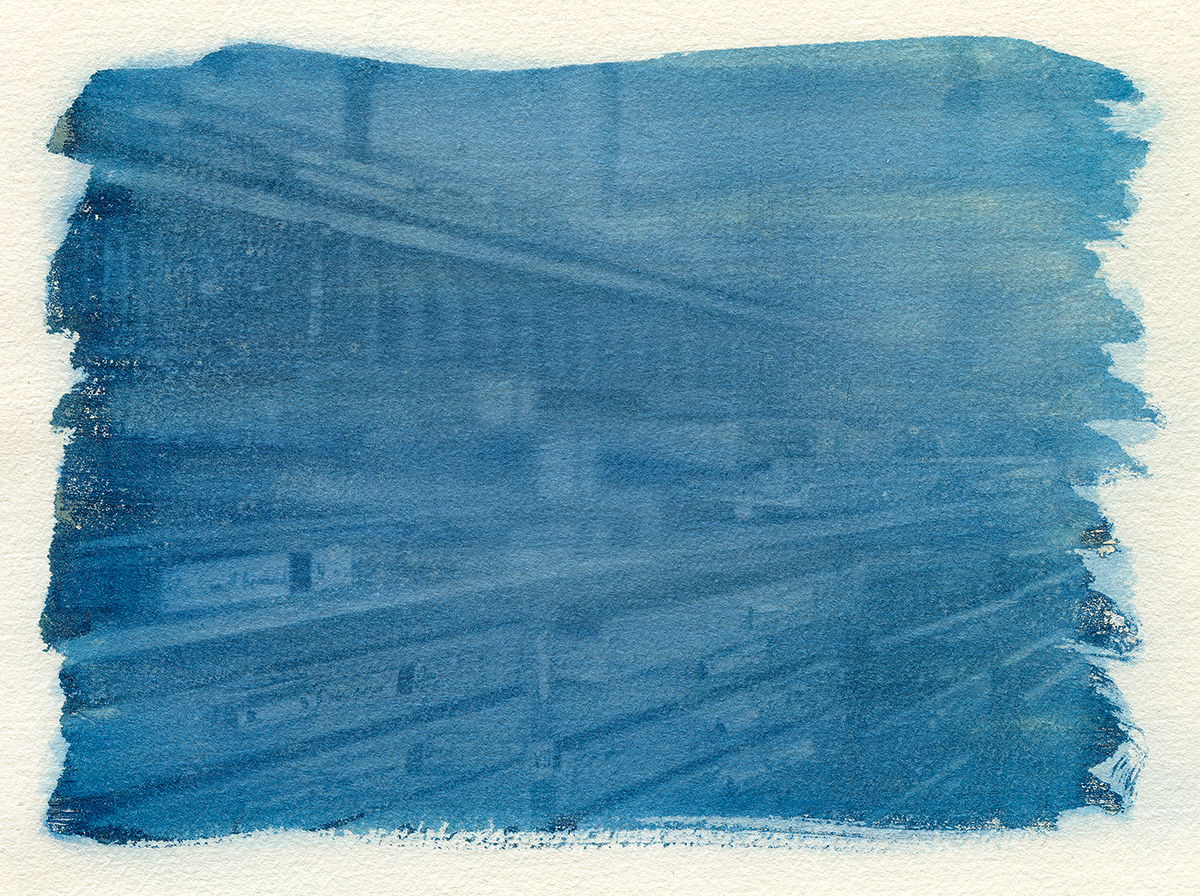

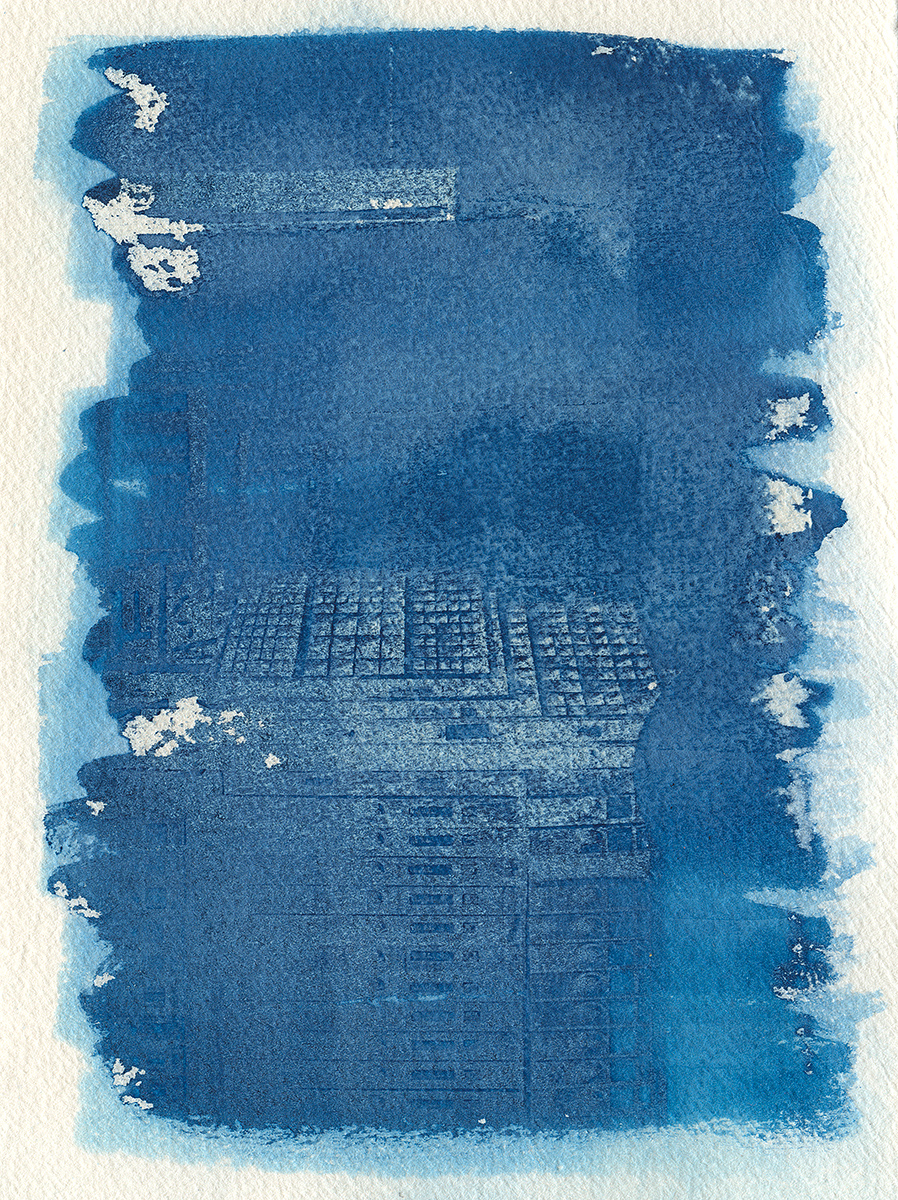

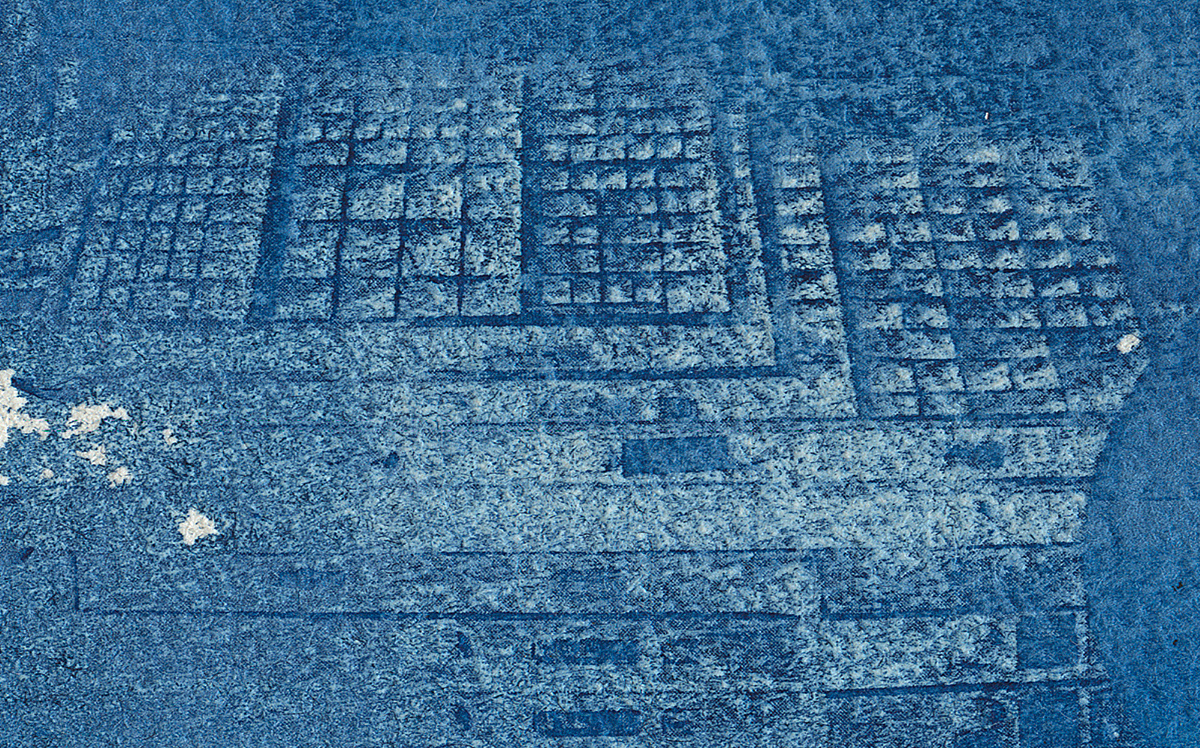

In diesem Setup ergeben sich Abbildungsmaßstäbe von knapp über 1:1 bis ca. 2,5:1, d.h. ein 9×12-Negativ erreicht ca. DIN A4, ein 13x18er etwa A3. Das ist ungefähr vergleichbar mit der vorherigen Konstruktion, außer dass ich mich jetzt tiefer zur Grundplatte bücken muss; dafür lässt ein 5,6/210 sich besser feinfokussieren als ein 9,0/150. Jedenfalls genügt mir der Arbeitsbereich – für größere Papierformate als 30×40 wäre es in meiner Dunkelkammer sowieso zu eng. Und mit dem niedlichen 150er kann ich jetzt endlich wieder fotografieren …

In diesem Setup ergeben sich Abbildungsmaßstäbe von knapp über 1:1 bis ca. 2,5:1, d.h. ein 9×12-Negativ erreicht ca. DIN A4, ein 13x18er etwa A3. Das ist ungefähr vergleichbar mit der vorherigen Konstruktion, außer dass ich mich jetzt tiefer zur Grundplatte bücken muss; dafür lässt ein 5,6/210 sich besser feinfokussieren als ein 9,0/150. Jedenfalls genügt mir der Arbeitsbereich – für größere Papierformate als 30×40 wäre es in meiner Dunkelkammer sowieso zu eng. Und mit dem niedlichen 150er kann ich jetzt endlich wieder fotografieren …