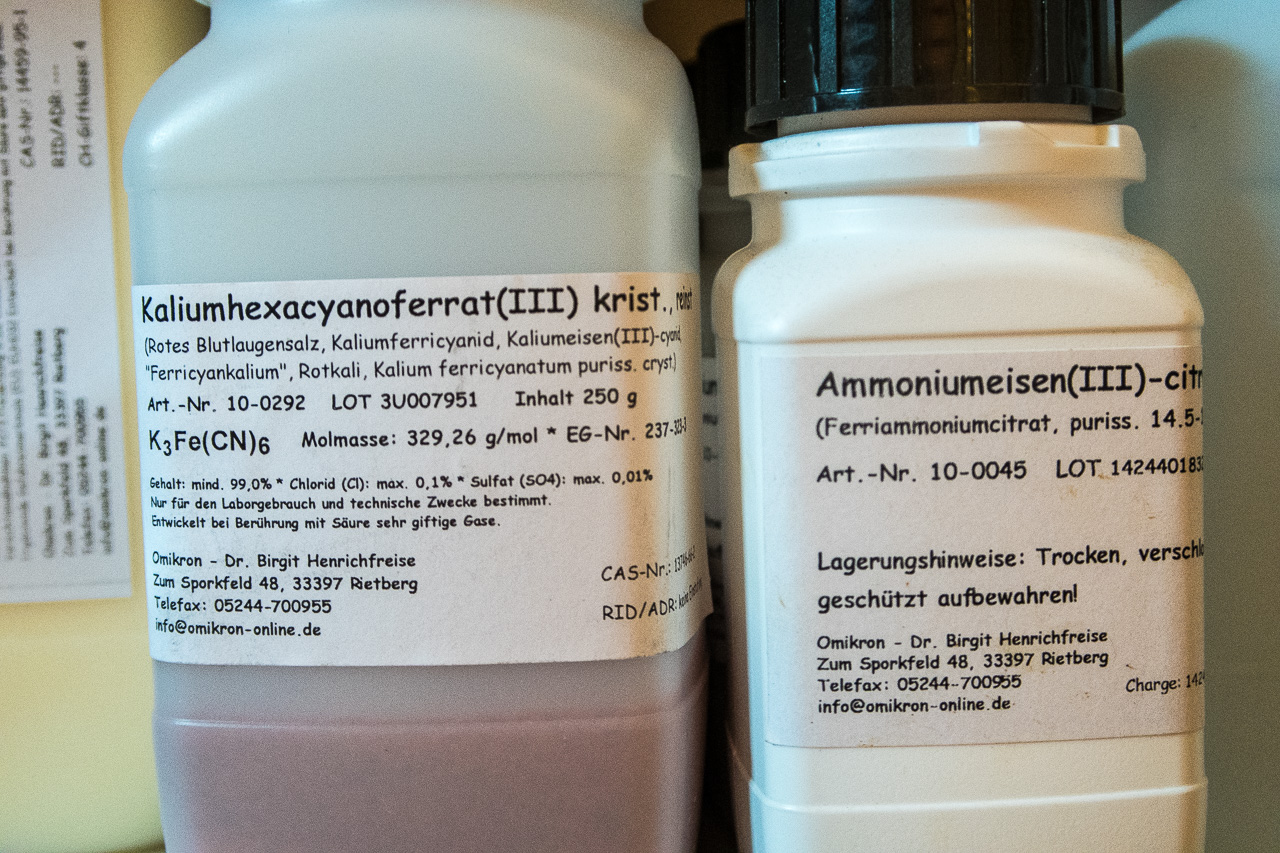

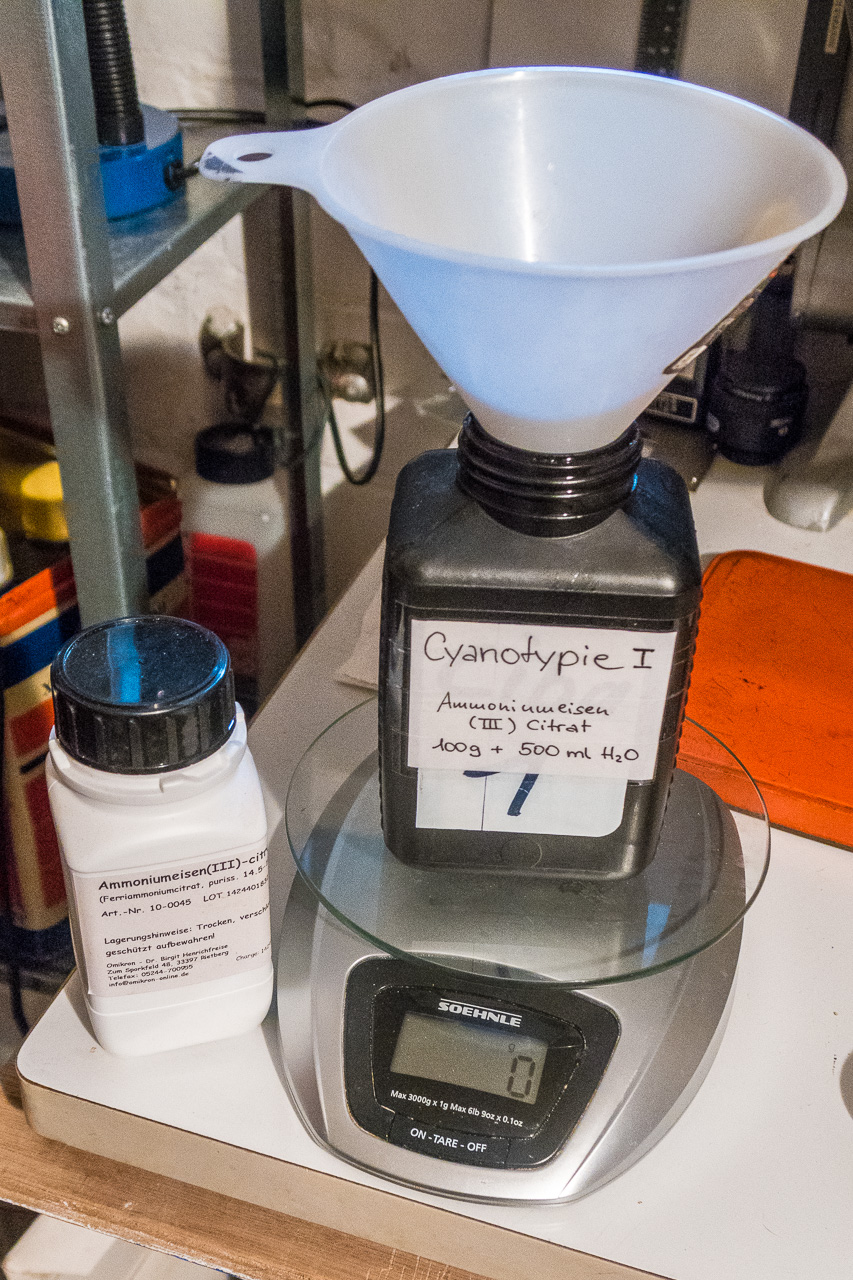

Vor einiger Zeit fand ich in einer Trödelhalle dieses unscheinbare Behältnis mit Aufschrift Braun Nürnberg,

dessen Inhalt sich als Aufsteck-Halter für Farbfilter entpuppte; je ein gelbes, orangefarbenes, grünes und klares Scheibchen waren dabei.

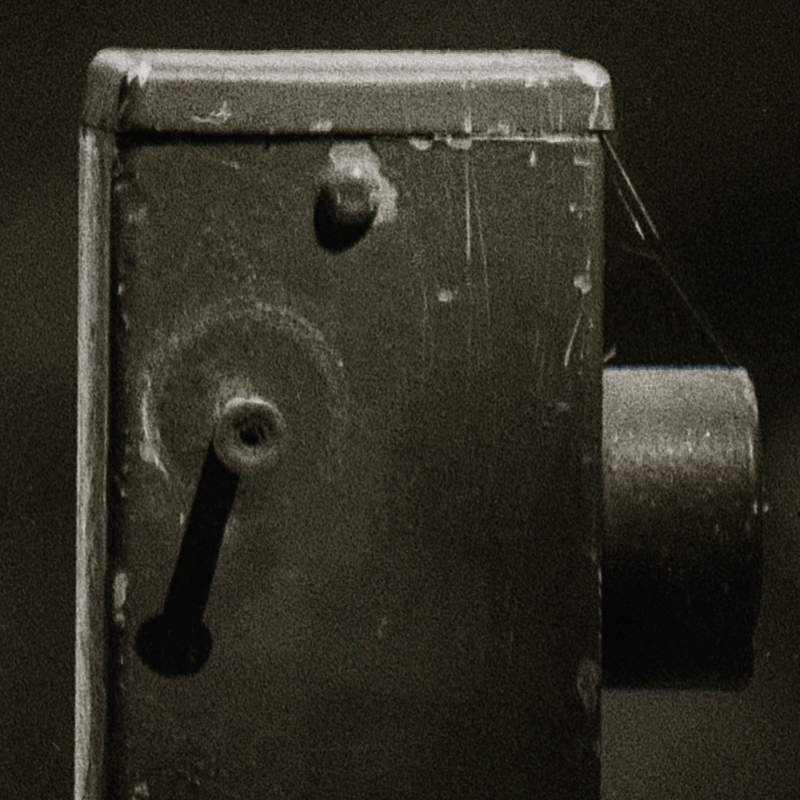

Zwar habe ich trotz mittlerweile fast musealem Umfang meiner Sammlung historischer Kameras noch keine, die unmittelbar etwas mit der 32-mm-Aufsteckfassung anfangen kann, weshalb ich ursprünglich vorhatte, mir damit für eine der Lochkameras was zu basteln. Aber die Halterung ist zweiteilig mit Schraubgewinde,

und das hat das freundliche Maß 30,5mm. Damit passt es perfekt auf die Rollei 35:

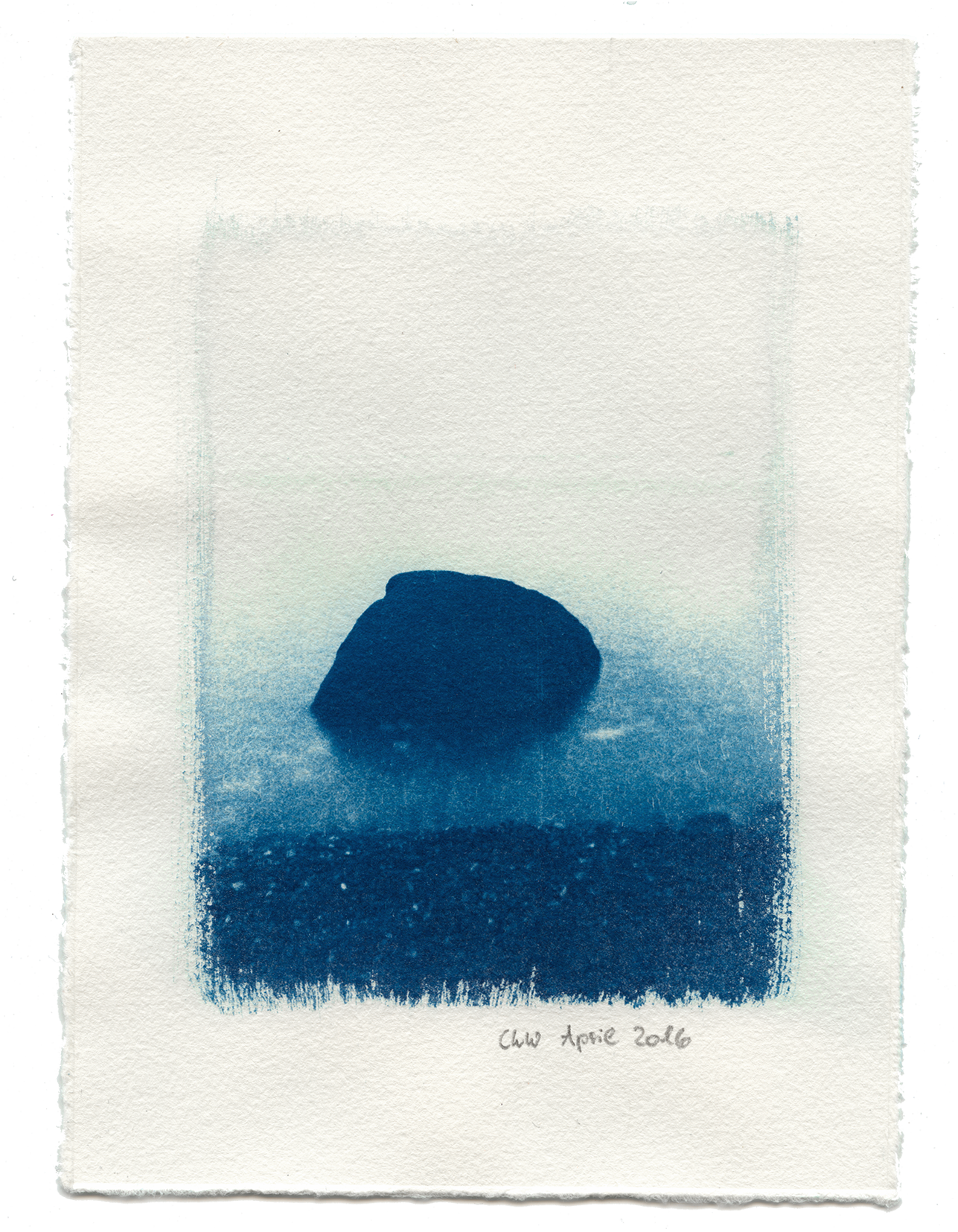

Schöne Sache, das. Die Rollei habe ich sowieso sehr gern, weil ihr knackscharfes 40er einen für viele Zwecke idealen Bildwinkel hat und die Kamera nicht halb so viel Raum in der Tasche einnimmt wie z.B. die M4P (mehr über die Rollei 35 nebenan bei Josef Tröszter). Und mit gleich drei Farbfiltern – für in diesem Fall einen einstelligen Eurobetrag – ist das Schnuckelchen für Schwarzweiß jetzt ideal ausgestattet.

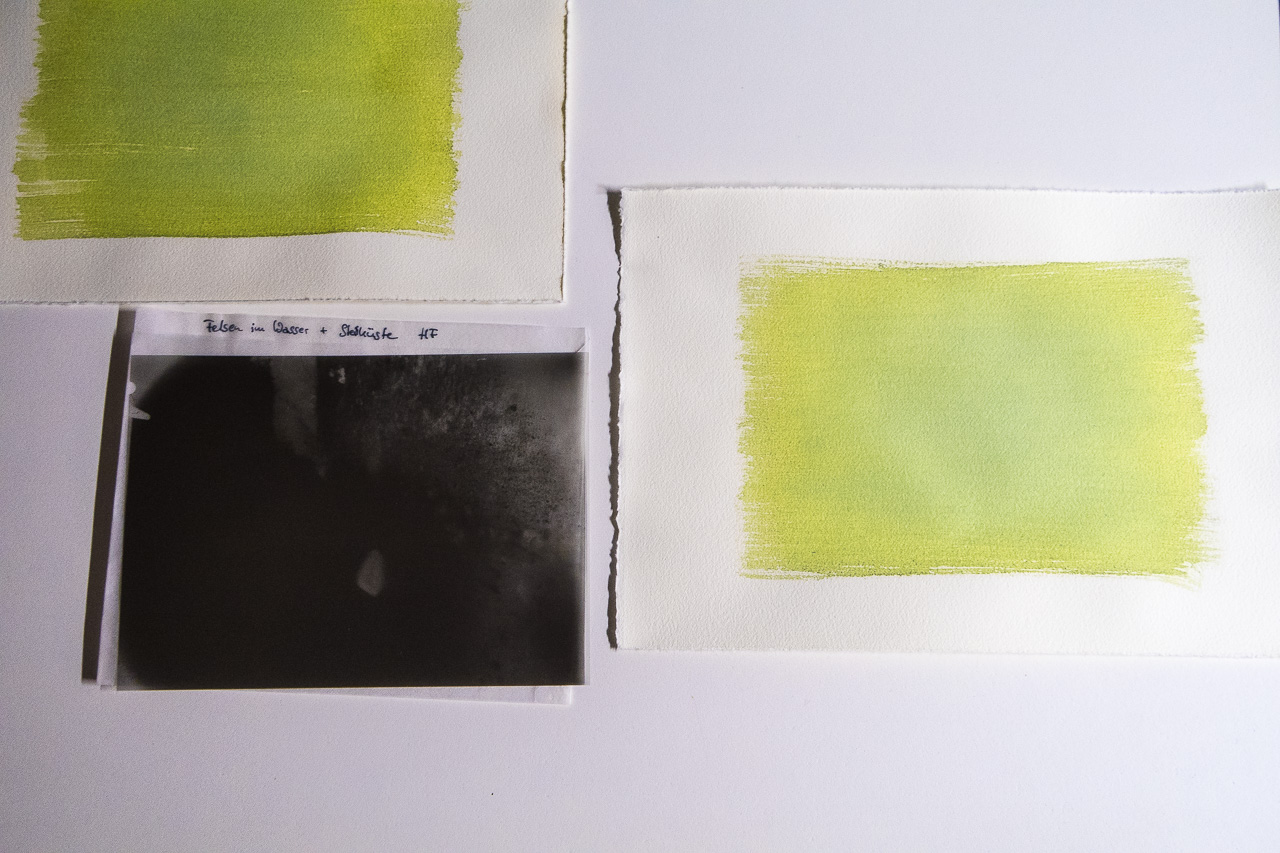

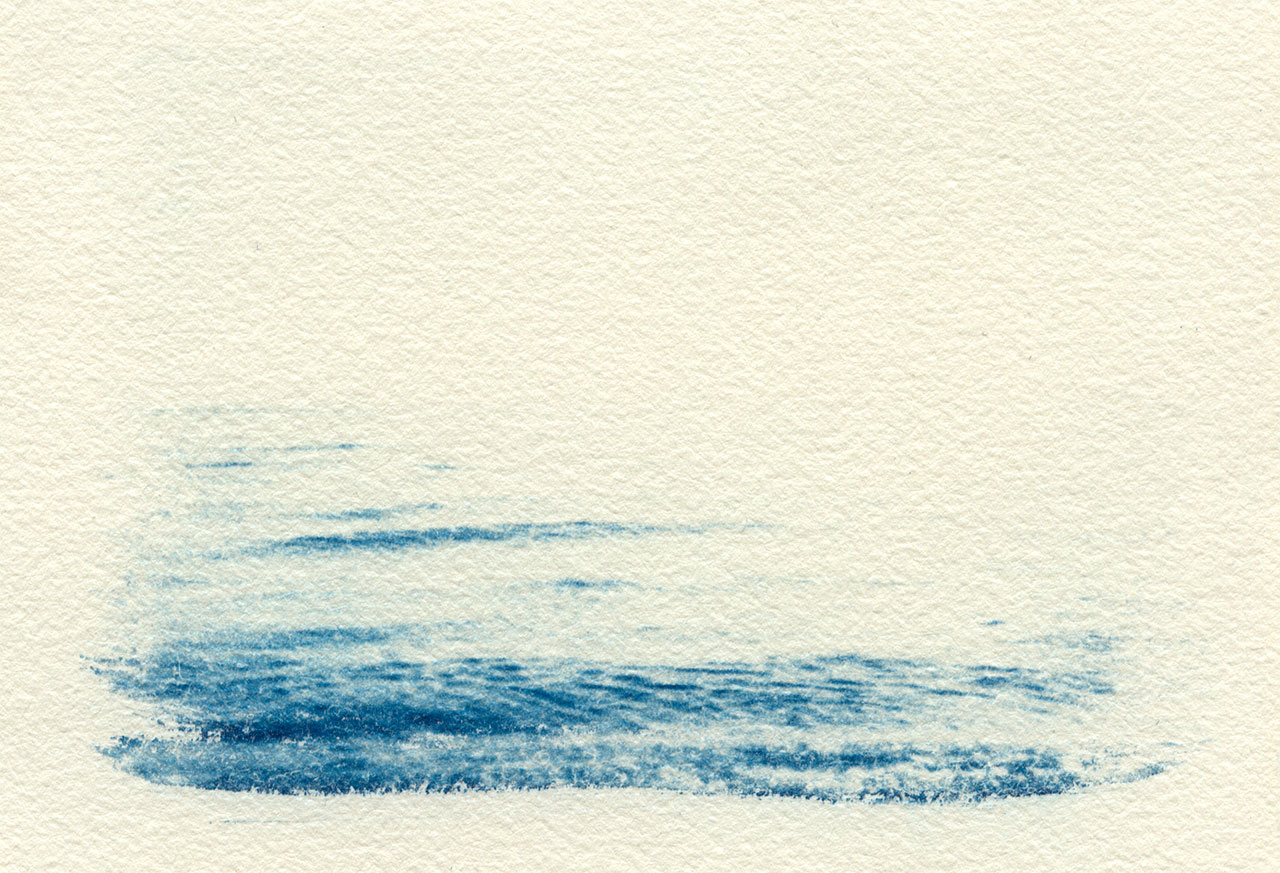

Aber schaut man genauer hin, dann ist da beim weit abgeblendeten Bild eine gewisse Flauheit, ein Verlust an Detailauflösung, der im offenen trotz des zusätzlichen Filters nicht vorhanden ist und der meines Erachtens auch nicht (oder nicht nur) auf Verwacklung zurückzuführen ist, weil er wiederkehrend bei unterschiedlichsten Belichtungszeiten auftritt:

Aber schaut man genauer hin, dann ist da beim weit abgeblendeten Bild eine gewisse Flauheit, ein Verlust an Detailauflösung, der im offenen trotz des zusätzlichen Filters nicht vorhanden ist und der meines Erachtens auch nicht (oder nicht nur) auf Verwacklung zurückzuführen ist, weil er wiederkehrend bei unterschiedlichsten Belichtungszeiten auftritt: