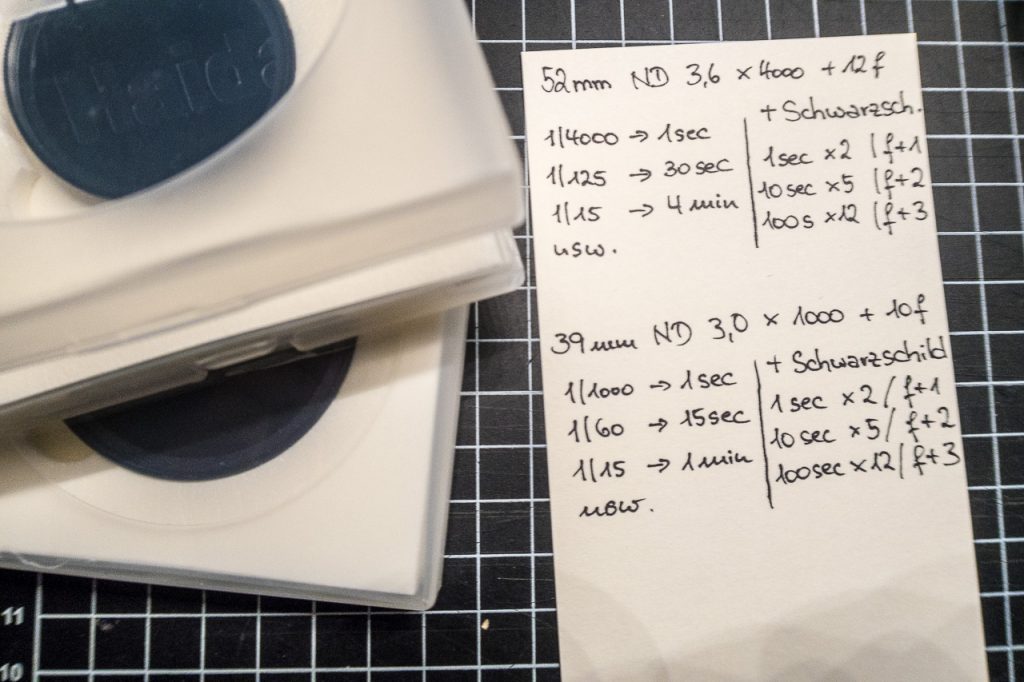

Ein neues Experiment zur Bilderzeugung mit ungewöhnlichen Mitteln: Nahlinsen, die man zur Verringerung des Aufnahmeabstands wie Filter vor ein Objektiv schraubt, sind im Prinzip auch Objektive, wenn auch nur solche mit einer bis zwei Linsen (und entsprechenden Abbildungsfehlern). Somit haben sie auch eine definierte Brennweite, nämlich 1000 / Dioptrienwert.

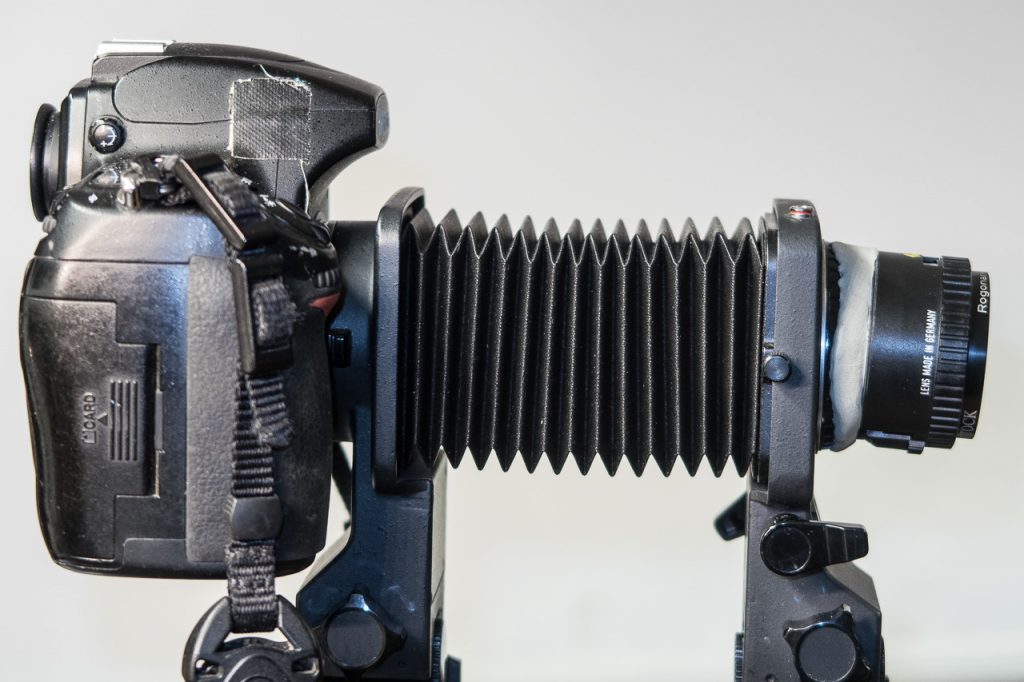

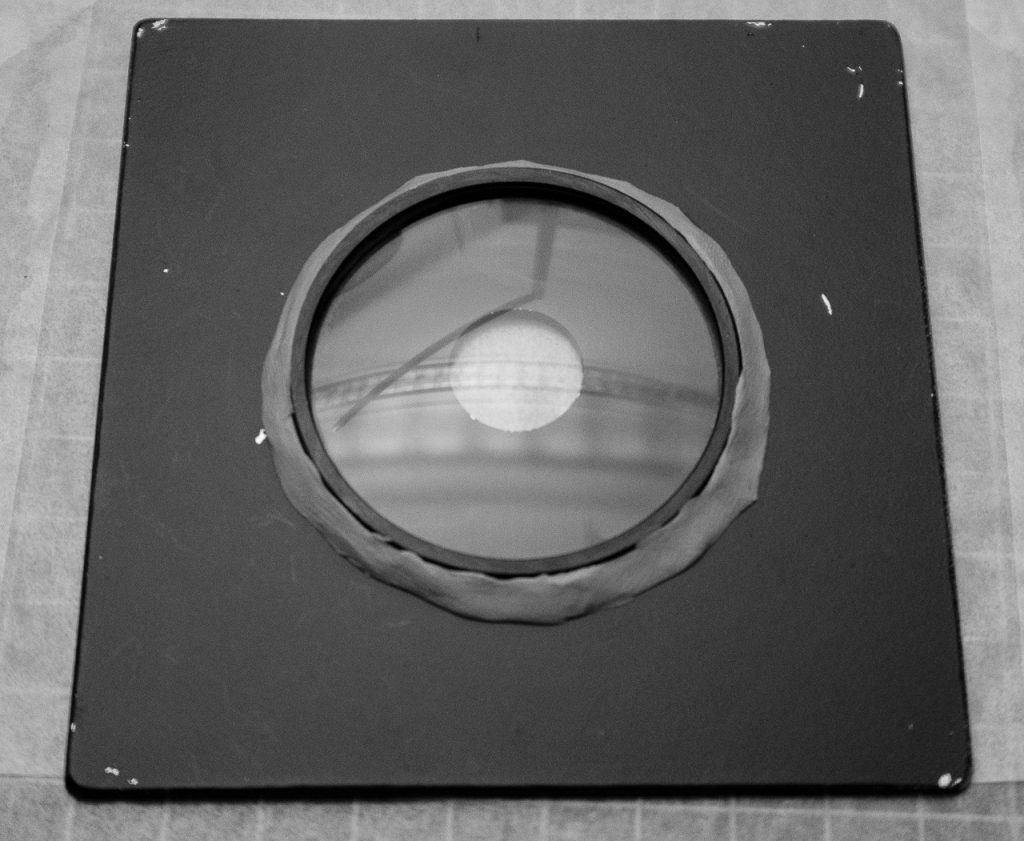

Eine Nahlinse +3 hat demnach 333mm Brennweite; mit 33,3 cm Balgenauszug fokussiert sie also auf Unendlich, mit mehr Auszug entsprechend näher. Und wenn man zwischen Linse und Film abdichtet und ein Loch definierten Durchmessers ausspart (etwa mit einer Objektivplatine), hat man eine exakt berechenbare Blende, bei 15mm beispielsweise f/22 (333 / 15), und kann damit prima fotografieren.

Beweis gefällig?

Dieses Bild habe ich mit dem abgebildeten „Objektiv“ und der 4×5-Inch-Kamera aufgenommen, bei Mittagslicht auf Duplizierfilm niedriger Empfindlichkeit mit etwa vier Sekunden Belichtungszeit:

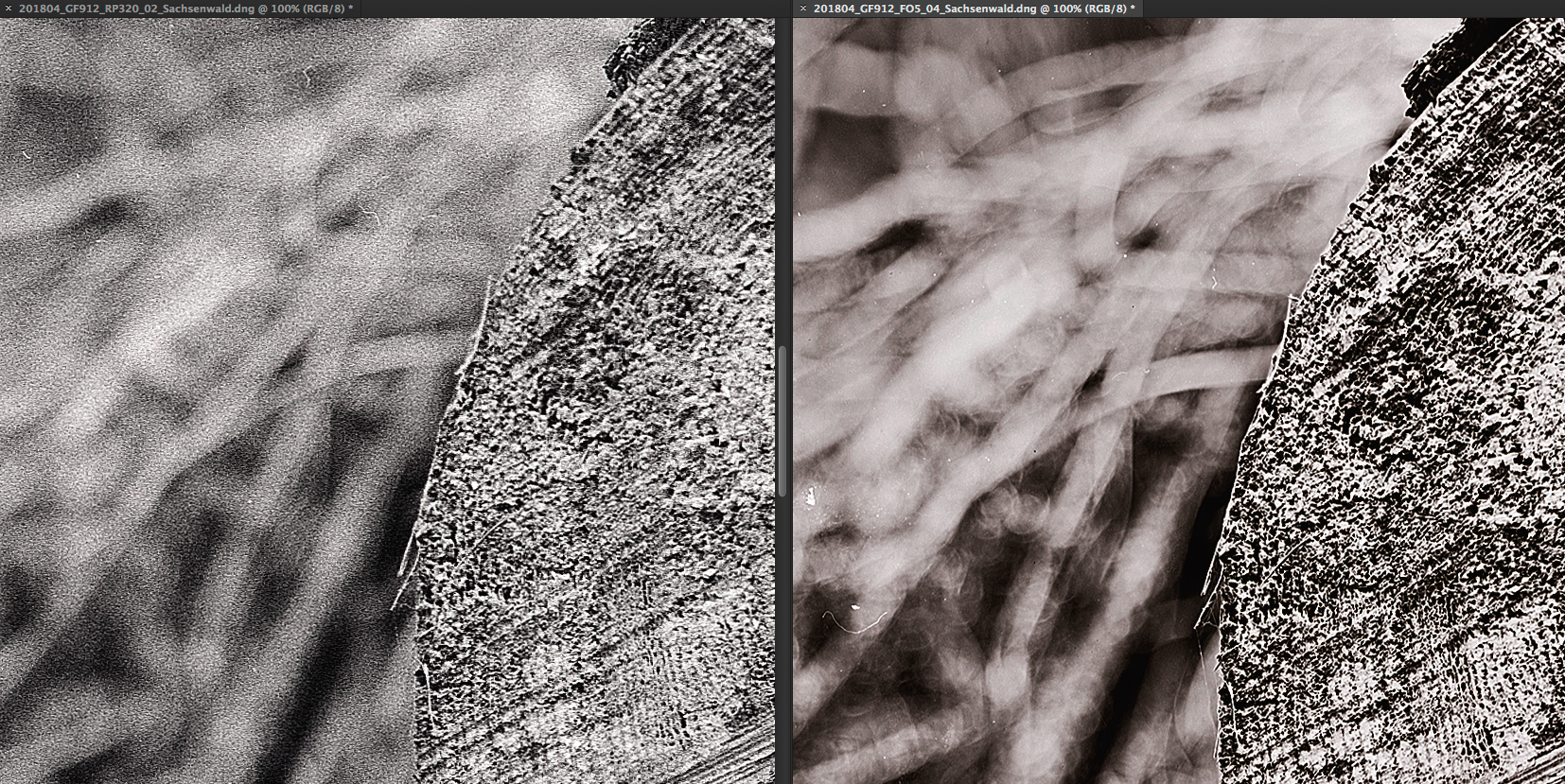

Ein Detail aus dem Scan, 2000x2000px:

Man sieht deutlich gewisse Weichzeichner-Effekte, insbesondere an den hellen Kanten, die Schärfe ist nicht atemberaubend, aber die Kontraste sind durchaus brauchbar.

Hier zum Vergleich dasselbe Setting mit einem echten 300-mm-Objektiv, einem Apo-Ronar, ebenfalls bei f/22:

Und wieder ein 2000×2000-Ausschnitt:

Klar, das Große zeichnet insgesamt schärfer, detailreicher, liefert weniger Fehler; aber die Nahlinse hat auch ihren Charme. Wenn man mal mit kleiner Großformat-Ausrüstung unterwegs ist, hat man mit minimal Extragewicht und Platzbedarf noch ein Notfall-Objektiv mit engerem Bildwinkel an Bord …