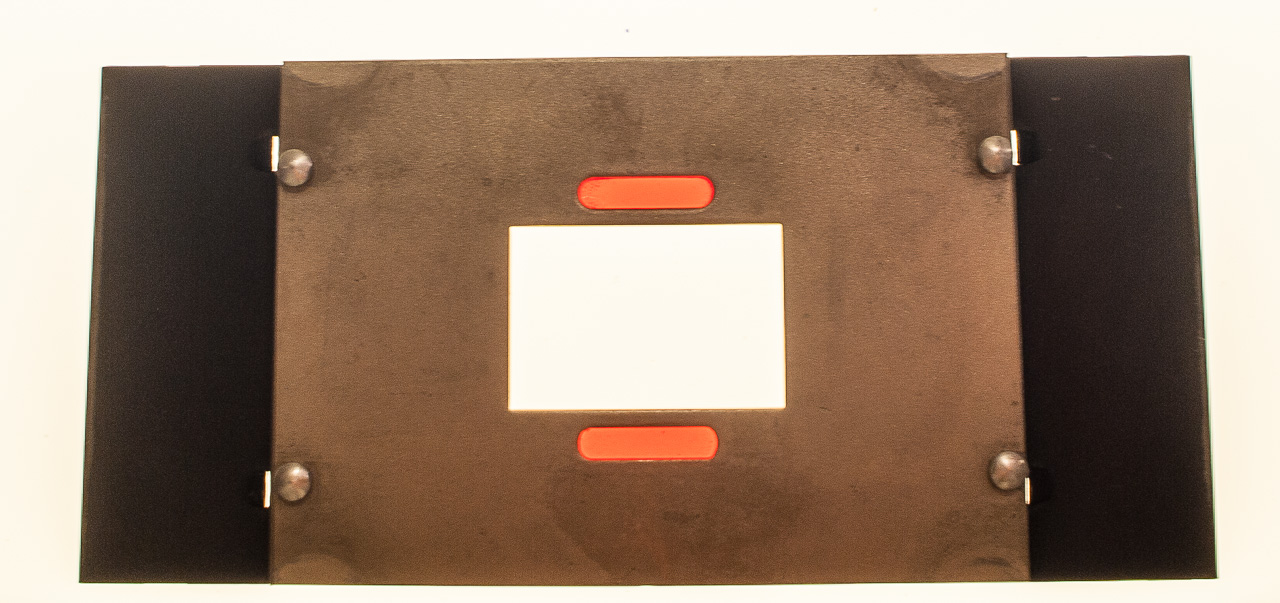

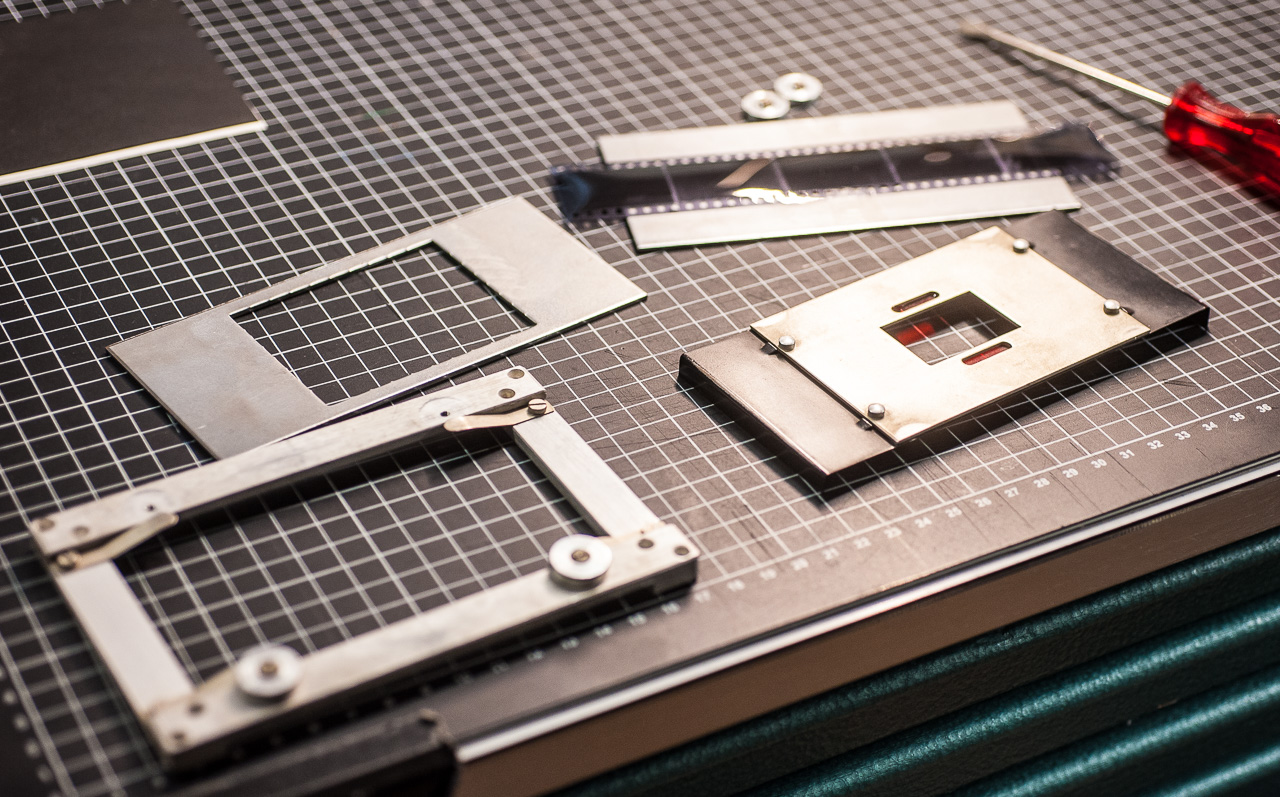

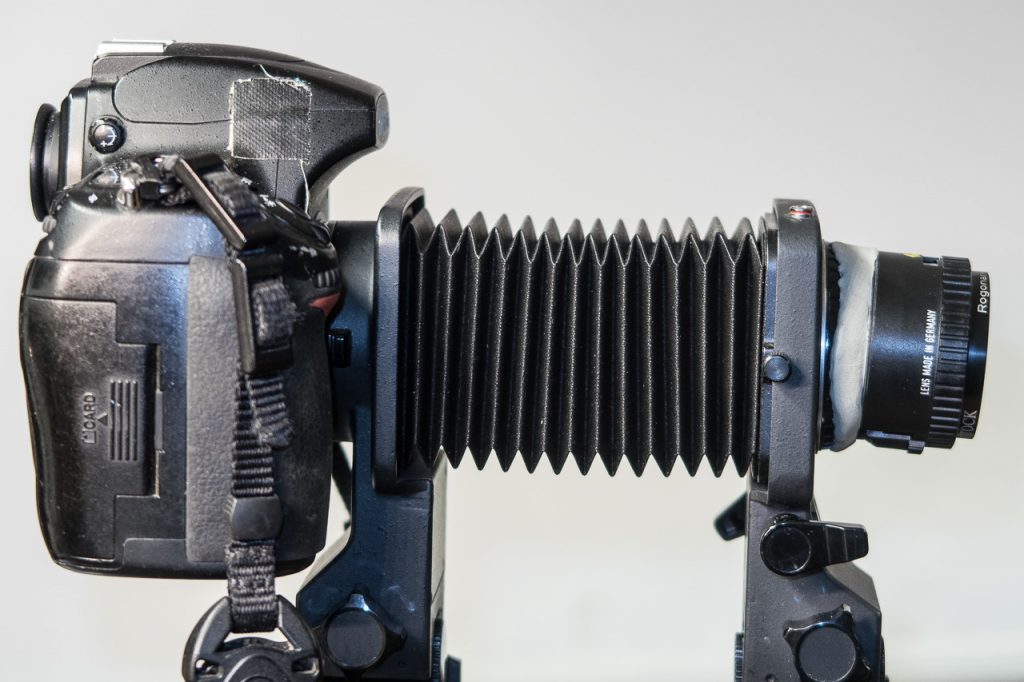

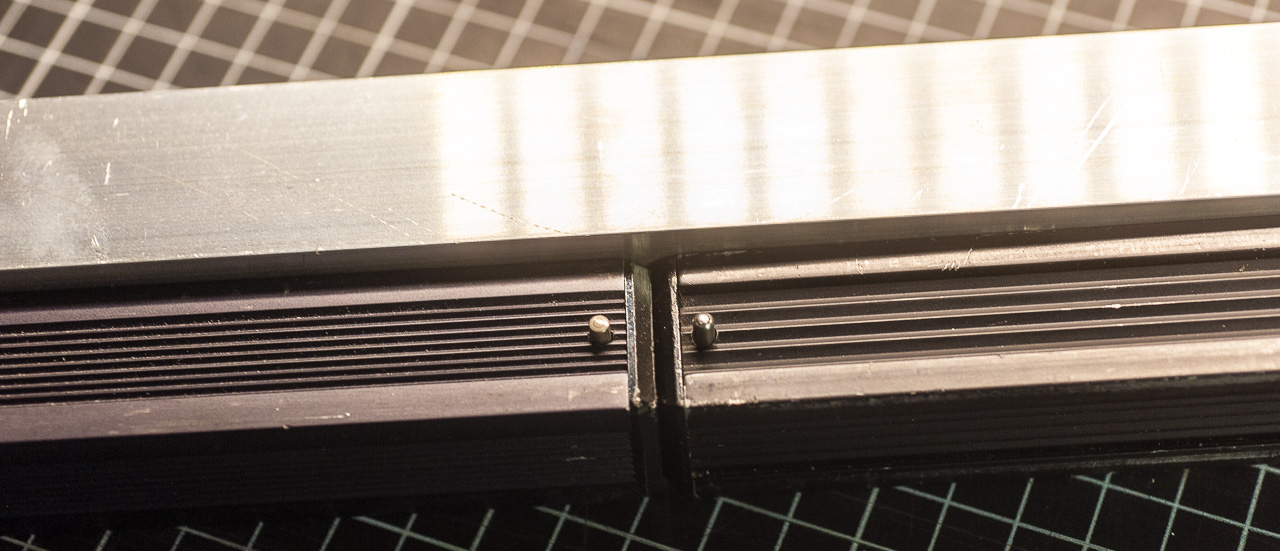

Wenn sehr kleine Objekte zu fotografieren sind, verwende ich dazu gern ein Vergrößerungsobjektiv am Balgengerät. Nun hat mein Balgen einen Nikon-Anschluss, während Dunkelkammer-Optiken traditionell ein M39-Gewinde haben. Das könnte man zwar mit einem Adapter überbrücken, aber es geht noch besser:

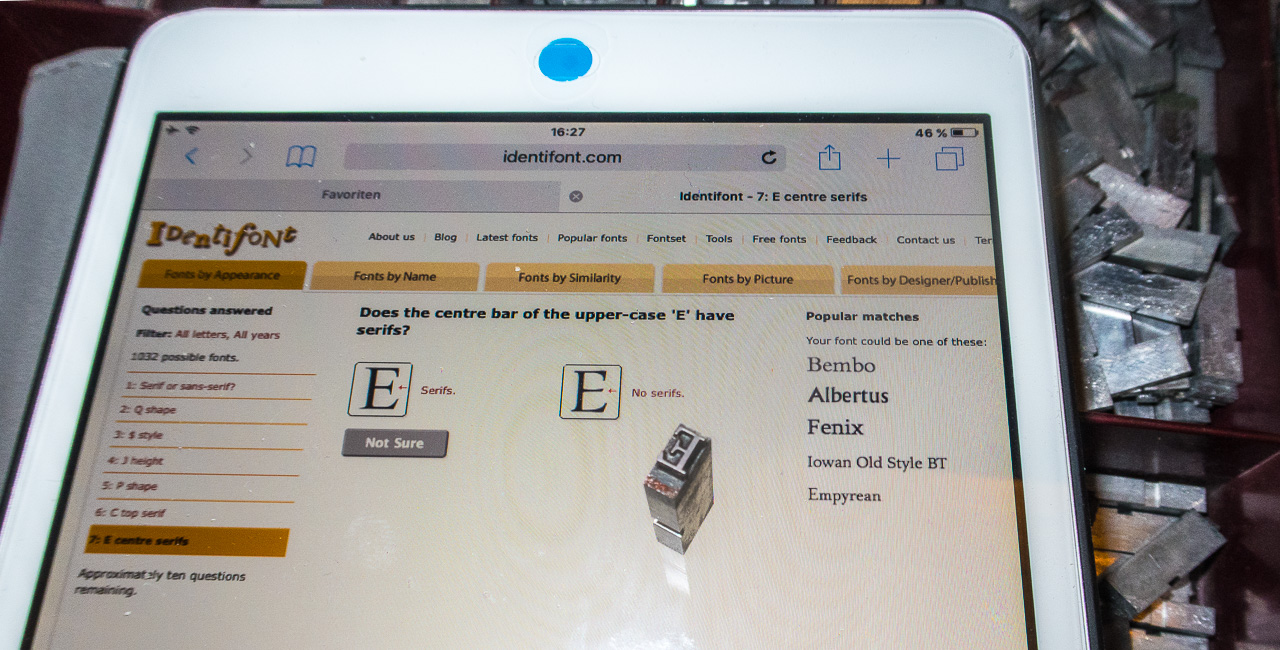

Und zwar mit Fotoknete, die schon seit Jahren zu meinen wichtigsten Fotoutensilien gehört. Was daran besser ist als an einem Adapter? Ganz einfach – man ist nicht drauf festgelegt, das Objektiv exakt parallel zur optischen Achse zu montieren, sondern kann es ein paar Grad verschwenken (so genannter Tilt):

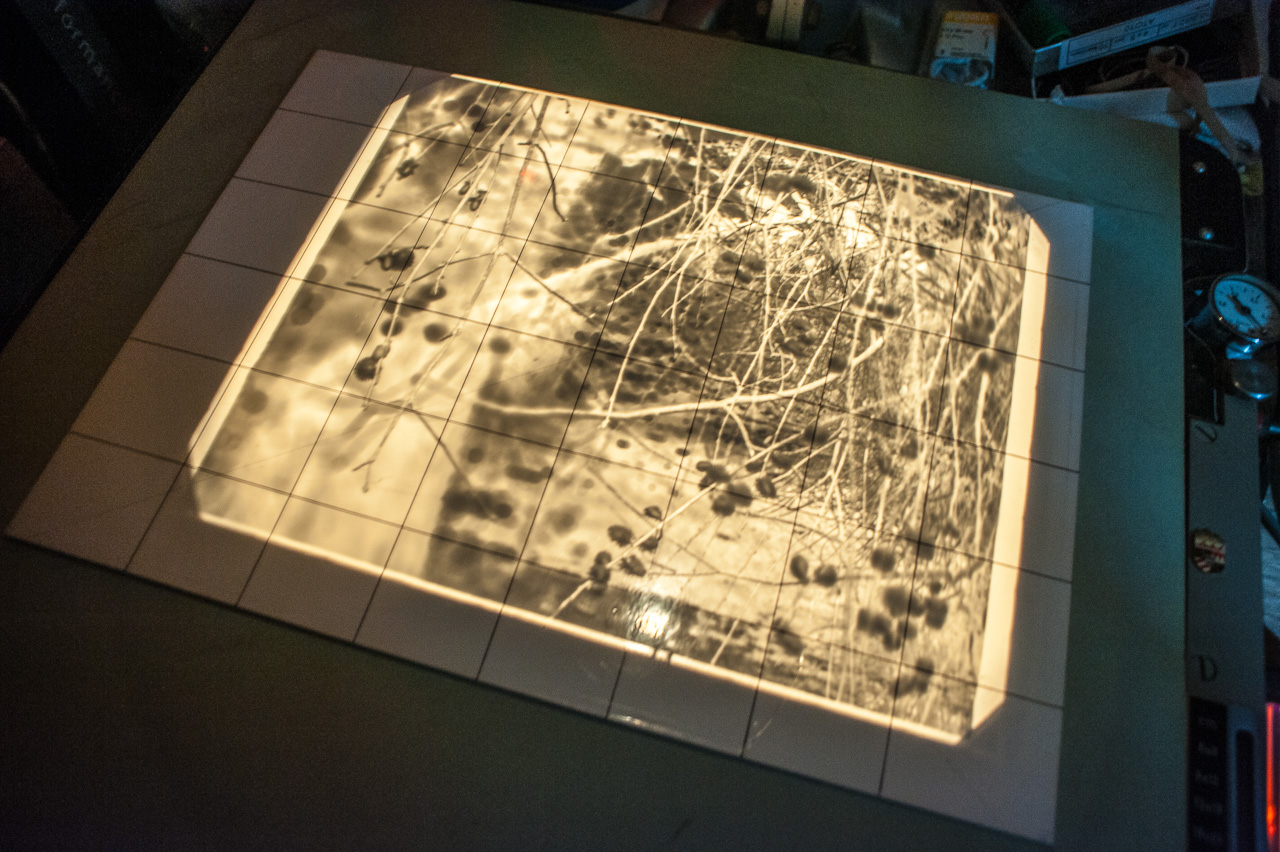

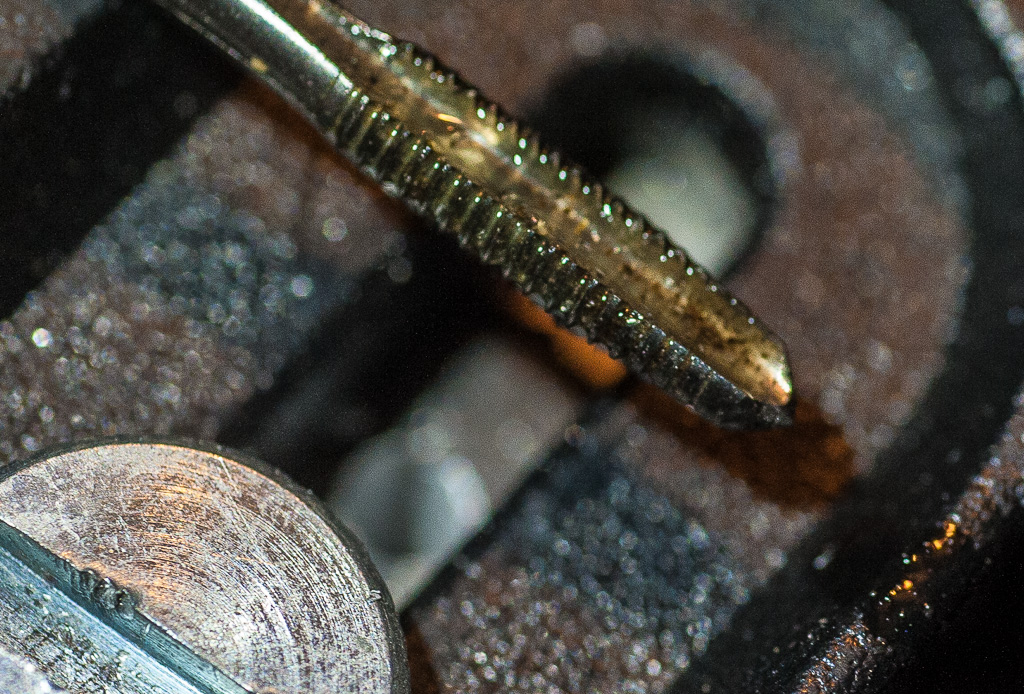

Damit lässt sich die Lage der Schärfeebene hervorragend so modifizieren, dass ein größerer Bereich des Motivs in die Schärfe kommt, was bei extremen Makros mit winziger Schärfentiefe sehr wichtig sein kann. Siehe diese beiden Beispielfotos – die Perspektive ist nicht exakt identisch, aber der Effekt ist einigermaßen repräsentativ:

Dieses chinesische Schriftzeichen als Monotype-Letter ist etwa 3mm groß, ich habe beide Bilder bei Blende 8 in leicht schräger Aufsicht fotografiert. Beim ersten saß das Objektiv „ordnungsgemäß“ auf dem Balgen, beim zweiten war die Objektivebene ein wenig in Richtung der Motivebene verschwenkt.

Im Idealfall treffen sich gedachte Bild-, Objektiv- und Motivebene in einem Punkt, siehe Wikipedia. In der Praxis wird man das, zumal bei so winzigen Motiven, nicht exakt steuern können, aber da ich hier mit einer Digitalkamera fotografiert habe, konnte ich den Effekt direkt am Monitor überprüfen.

(Gestalterisch finde ich die geringe Schärfentiefe übrigens attraktiver; aber hier ging es um dokumentarische Zwecke, dahinter hat die Schönheit zurückzustehen.)

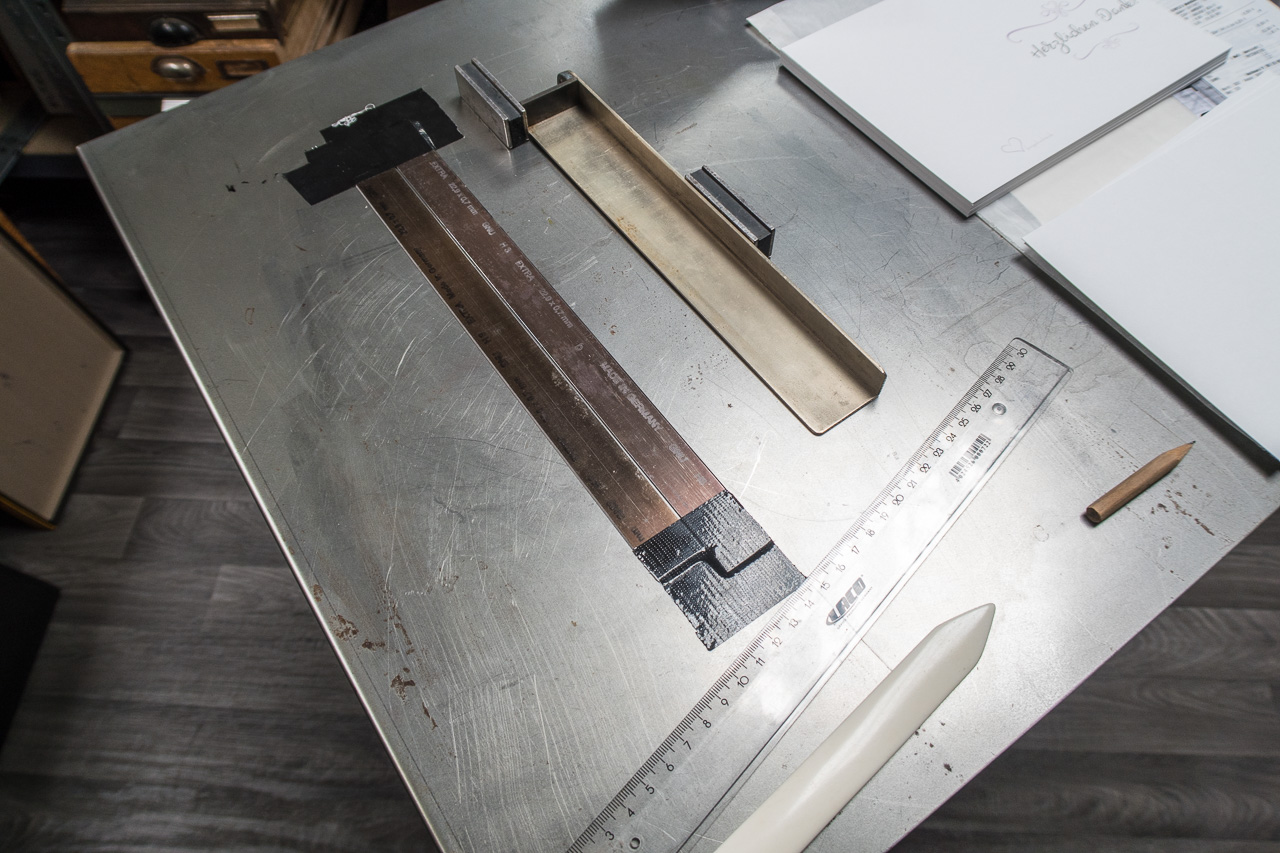

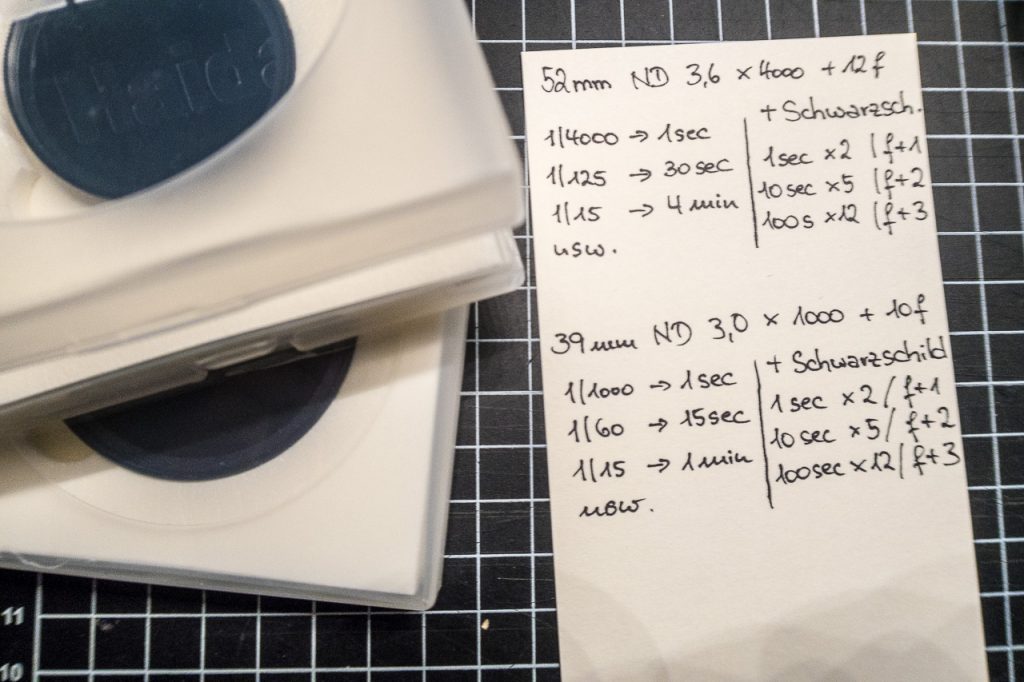

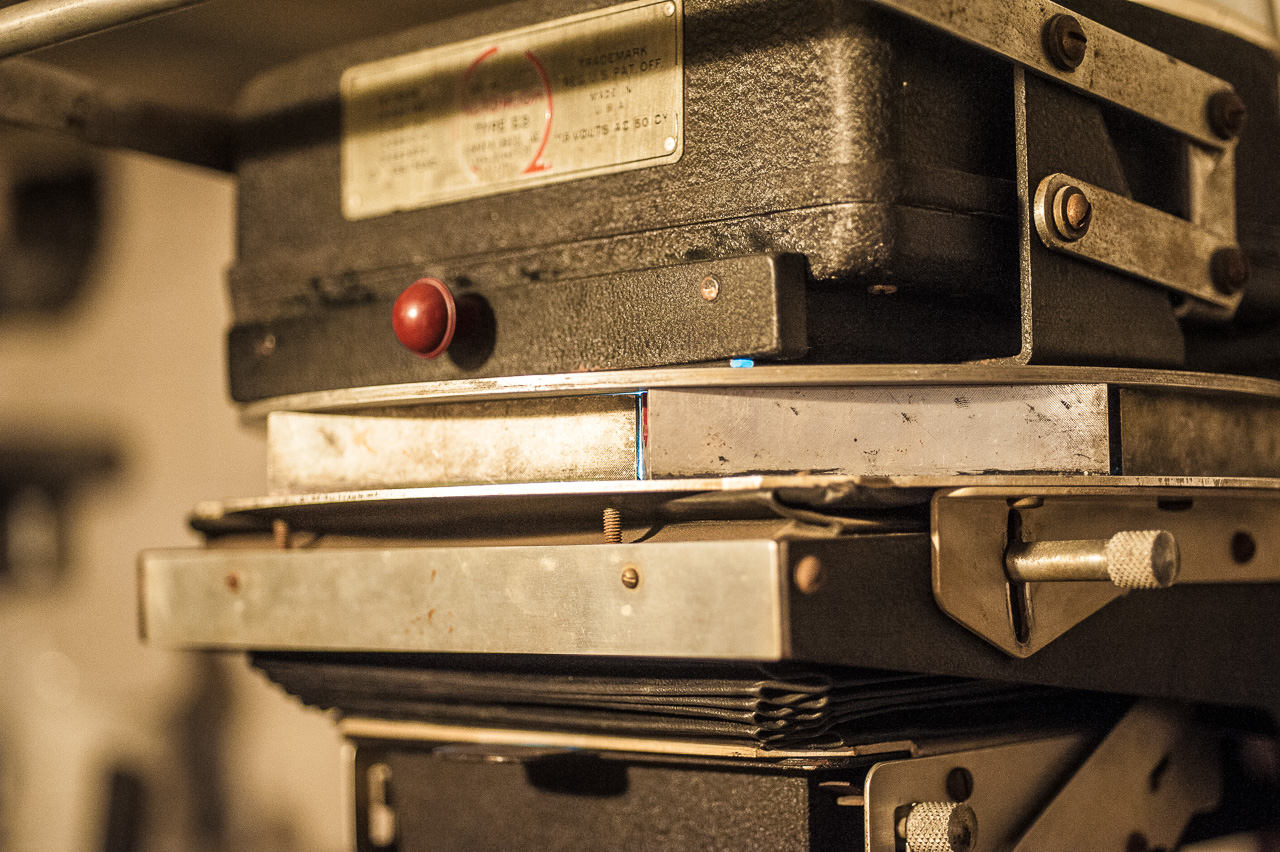

In diesem Setup ergeben sich Abbildungsmaßstäbe von knapp über 1:1 bis ca. 2,5:1, d.h. ein 9×12-Negativ erreicht ca. DIN A4, ein 13x18er etwa A3. Das ist ungefähr vergleichbar mit der vorherigen Konstruktion, außer dass ich mich jetzt tiefer zur Grundplatte bücken muss; dafür lässt ein 5,6/210 sich besser feinfokussieren als ein 9,0/150. Jedenfalls genügt mir der Arbeitsbereich – für größere Papierformate als 30×40 wäre es in meiner Dunkelkammer sowieso zu eng. Und mit dem niedlichen 150er kann ich jetzt endlich wieder fotografieren …

In diesem Setup ergeben sich Abbildungsmaßstäbe von knapp über 1:1 bis ca. 2,5:1, d.h. ein 9×12-Negativ erreicht ca. DIN A4, ein 13x18er etwa A3. Das ist ungefähr vergleichbar mit der vorherigen Konstruktion, außer dass ich mich jetzt tiefer zur Grundplatte bücken muss; dafür lässt ein 5,6/210 sich besser feinfokussieren als ein 9,0/150. Jedenfalls genügt mir der Arbeitsbereich – für größere Papierformate als 30×40 wäre es in meiner Dunkelkammer sowieso zu eng. Und mit dem niedlichen 150er kann ich jetzt endlich wieder fotografieren …