… macht Spaß, ist in einer so kleinen Werkstatt wie meiner aber kaum wirtschaftlich:

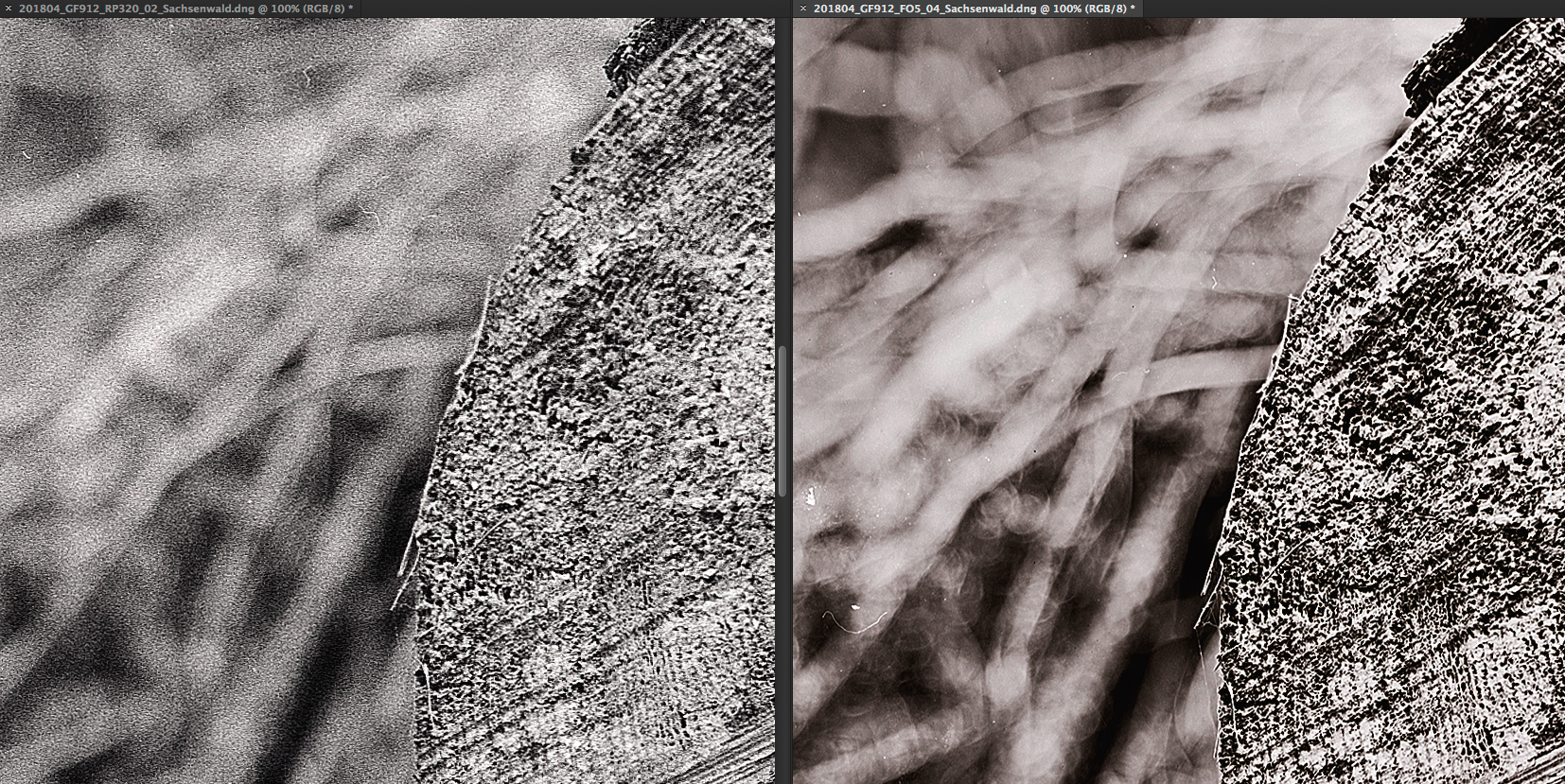

Alle paar Monate mal kommt es vor, dass ich einen oder zwei Strichfilme benötige – also spezielle Dokumentenfilme als Druck- oder Weiterverarbeitungsvorlagen, die außer dichtem Schwarz und Transparent keine Zwischentöne enthalten. Das können je nach Prozess Negative sein (um davon ein Buchdruck-Klischee zu belichten) oder Positive, mit denen man ein Siebdruck-Sieb belichtet oder die für eine Radierung aufgerastert werden. Diese Filme (in meinem Fall Wephota FO5) belichte ich je nach Motiv entweder von Planfilm-Negativen oder von Folien aus dem Laserdrucker, in jedem Fall aber müssen sie, um ohne Überbelichtung tiefes Schwarz zu erzielen, mit einem speziellen Hochkontrast-Entwickler verarbeitet werden (ich verwende Rollei RHC).

Leider nun reagieren Strichfilme ausgesprochen empfindlich, wenn der Entwickler zu alt ist: Selbst wenn ich die Entwicklungszeit verdopple, muss ich den Film vorher so lange belichten, dass die eigentlich transparenten Partien beginnen, Zeichnung zu zeigen, derweil die Tiefen immer noch bloß dunkelgrau bleiben. Und blöderweise ist der Hochkontrast-Entwickler auch kein One-Shot für Verdünnungen um 1:100 wie mein Standard-Filmentwickler Rodinal, sondern muss in ca. 1:4 als Arbeitslösung angesetzt werden, die dann halt innerhalb tunlichst weniger Tage ausgenutzt werden sollte. Da geht also ordentlich was weg, zumal der RHC auch kein ganz billiges Vergnügen ist.

Und deshalb würde ich jedem, der nicht mehrere Strichfilm-Vorlagen pro Woche verarbeiten möchte, dringend empfehlen, von der Selbstverarbeitung Abstand zu nehmen, und sei die Dunkelkammer noch so gut ausgestattet. Heute habe ich mal durchgerechnet, was mich die Siebbelichtung für mein nächstes T-Shirt-Motiv (siehe unten) gekostet hat, und bin letztlich, weil ich aus dem nicht sehr dicht arbeitenden Laser zuerst ein Positiv drucken musste, das dann doppelt umzukopieren war, auf mehr als 10 Euro Materialkosten gekommen. Wenn ich die Vorlagedatei – hier eine Illustrator-Grafik auf Basis einer Fotografie meiner ältesten Kamera, in anderen Fällen könnte es auch eine bereits aufgerasterte Negativ-Repro sein – direkt an den Belichter meines Vertrauens geschickt hätte, hätte ich zwar ein paar Tage Wartezeit gehabt, wäre aber kostenmäßig bei der Hälfte rausgekommen.

Und letztlich ist so was ja auch eine Umweltfrage: Wenn ich mehrere Bogen Strichfilm nur für Belichtungsproben und als Zwischennegative benötige, ist das vor allem einschließlich Chemikalienverbrauch einfach nicht mehr sehr ökologisch. Das ist ja eine Sache, über die ich, obwohl quasi schon immer „herzens-grün“, auch erst neuerdings nachdenke: Welche Prozesse forciere, welche reduziere ich sinnvollerweise, um den ökologischen Fußabdruck meiner bescheidenen Werkstatt einigermaßen tolerierbar zu halten?