Im Zuge meiner Vorbereitungen auf die Mainzer Minipressenmesse arbeite ich derzeit auch den einen oder anderen SW-Print aus. Und zum sorgfältigen Vergrößern gehört natürlich auch das Ausflecken der weißen Stellen, die Staubkrümelchen im optischen System hinterlassen haben – ein eher abseitiges Hobby, das ich bereits seit Studententagen pflege. (Damals habe ich im Fotokursus die Spotretusche auch für ein paar Kommilitonen übernommen.)

Ausflecken auf konventionellem Fotopapier ist ziemlich einfach: Man braucht bloß einen extrem feinen Pinsel (idealerweise Kolinsky-Rotmarderhaar, z.B. in Stärke 00), etwas geeignete Farbe (dazu gleich) sowie buchstäblich Geduld und Spucke. Denn am einfachsten geht die Arbeit tatsächlich, wenn man den Pinsel auf der Zunge anfeuchtet, etwas Farbe aufnimmt und dann am Rand des Abzugs so lange abstreicht, bis der Ton zur Umgebung des Fussels passt, den man wegtupfen möchte. Dann eben einen Punkt setzen, noch einen (nicht strichweise malen!), und wenn es mal zu dunkel ist, dann gleich Pinsel in den Mund, anfeuchten, Farbe wieder wegnehmen.

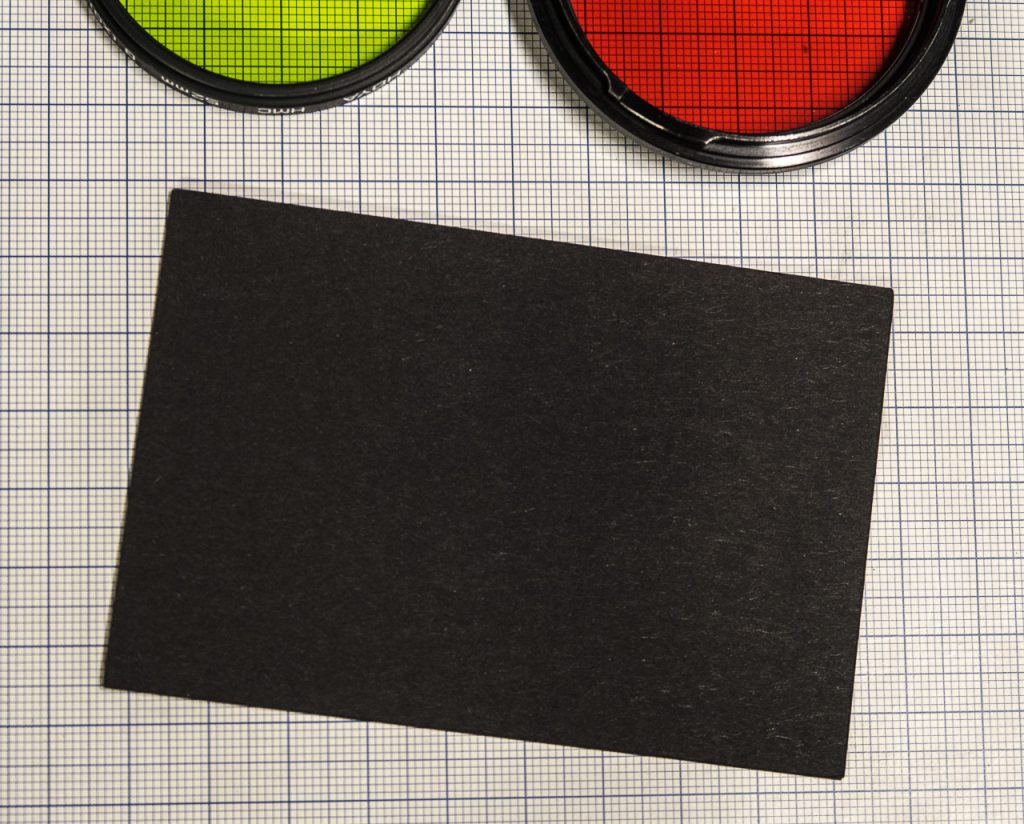

Für die Farbe gibt es mehrere Möglichkeiten: Ich habe das Retuschieren damals mit Eiweißlasurfarbe gelernt, die man per Pipette tröpfchenweise auf z.B. eine Glasplatte gibt, von wo man sie dann mit dem Pinsel aufnimmt. Heute nehme ich trockene Retuschefarbe, „Peerless Dry Spot“, die ist dick auf Pappe aufgepinselt und nimmt weniger Platz in der ohnehin überfüllten Werkstatt ein als mehrere Glasfläschchen – denn man braucht mehrere Töne, wenn man unterschiedliche Papiere verwendet, manche sind wärmer, manche kühler, manche gehen fast ins Sepia.

Dieser Print, den ich im Detailfoto oben ausgefleckt habe, ist z.B. auf papierstarkem Orwo BH1 entstanden, leicht warmtonig – und er war ursprünglich nur als Kontaktkopiervorlage für ein Cyanotypie-Negativ gedacht. Aber er gefiel mir so gut, dass ich ihn gleich noch einmal abgezogen, dabei etwas penibler abgewedelt / nachbelichtet und nach Fertigstellung dekorativ gerahmt habe.