Einfach und billig sei sie, dafür von geringer Qualität. Das attestiert der Cyanotypie zumindest Wolfgang Autenrieth in seinem empfehlenswerten Referenzhandbuch für Hexenköche, „Alte und neue Techniken der Radierung und Edeldruckverfahren“. Man kann es aber auch so sehen:

Der Charakter einer Cyanotypie harmoniert ganz wunderbar mit den Negativen, die sich etwa mithilfe einer historischen Plattenkamera anfertigen lassen – wie beim Aufmacherbild dieses Artikels –, und damit ist dieses Verfahren genau in meinem Radar …

Was die Qualität betrifft, so hat Autenrieth durchaus Recht: Insbesondere die Halbtonwiedergabe ist mäßig. Hier als Beispiel mein Beitrag zum Pinholeday 2016, zuerst als kaum bearbeiteter Flachbettscan vom 6×9-Negativ

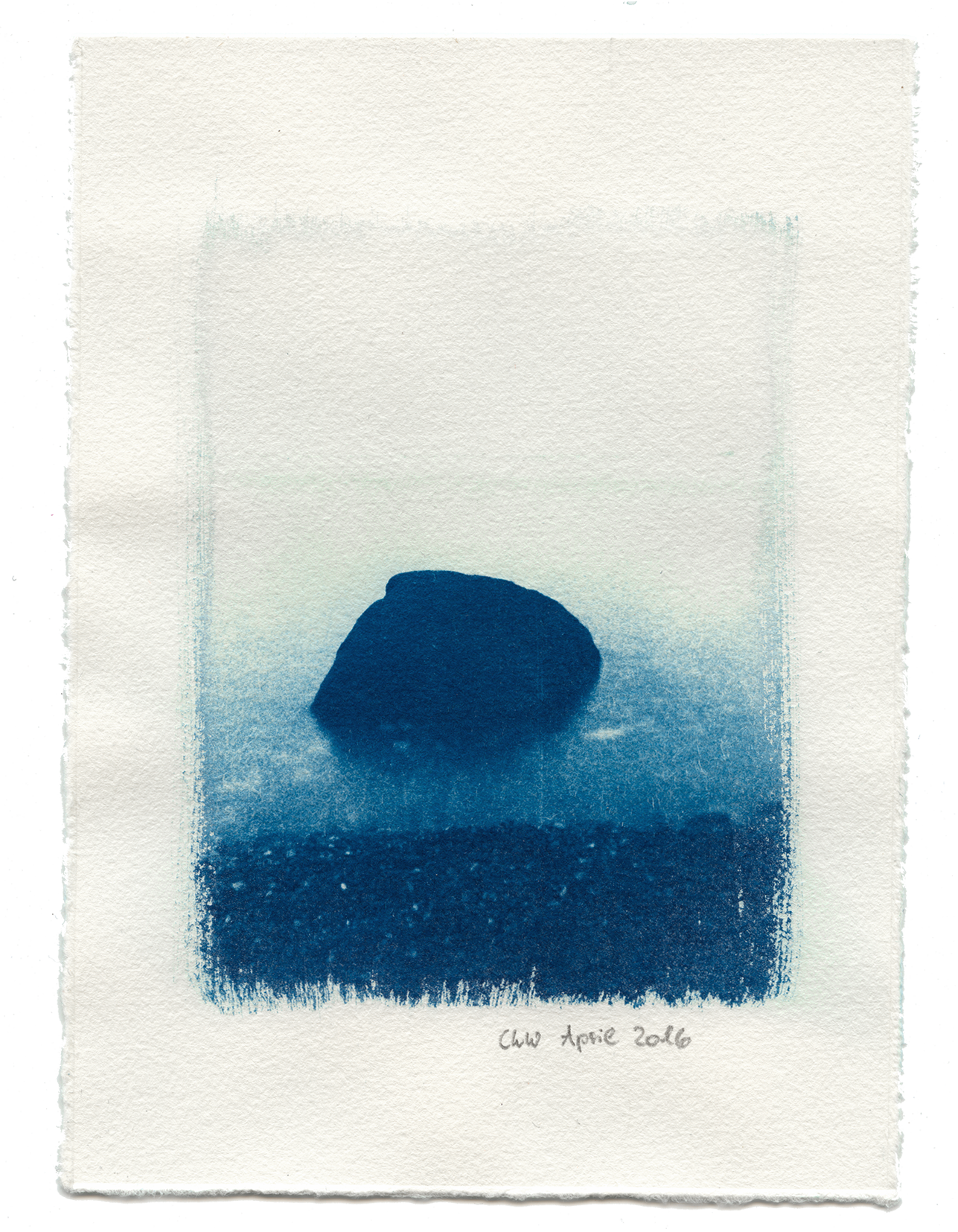

und dann als reproduzierte Cyanotypie auf Büttenpapier:

(Man beachte insbesondere den vollständigen Verlust an Zeichnung im Himmel – hätte ich länger belichtet, um die Wolke zu retten, wären die ohnehin schon dunklen Partien völlig zugelaufen.)

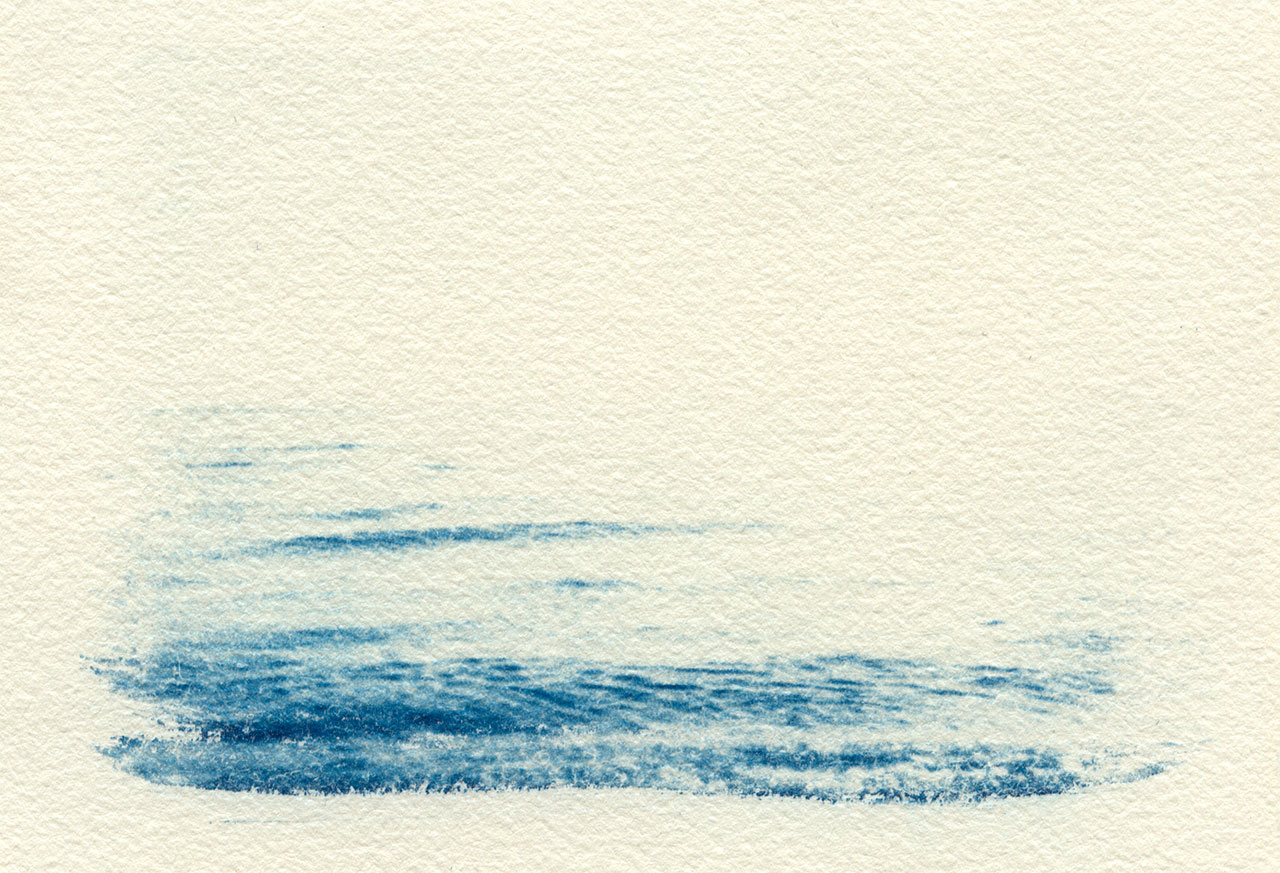

Aber glücklicherweise geht es in der bildmäßigen Fotografie ja nicht immer um die perfekt abgestufte Tonwertwiedergabe … Zum Charme dieses Prozesses gehört, dass sich aus einer Vorlage eine große Bandbreite unterschiedlichster Ergebnisse herauskitzeln lässt. Die folgenden zwei Bilder basieren auf demselben 9×12-Negativ, ich habe sie lediglich unterschiedlich lange (und einmal versehentlich spiegelverkehrt) belichtet:

In jedem Fall dürfte das Cyanotypie-Verfahren die anfängerfreundlichste Einstiegsmöglichkeit in die Welt der fotografischen Edeldruckverfahren sein: Man benötigt nur wenige, zudem ungiftige Chemikalien, kann bei gedämpftem Licht statt in absoluter Dunkelheit arbeiten, belichtet mit Sonne und entwickelt mit Wasser.

Und wie genau das vor sich geht, darum geht es hier in einem der nächsten Beiträge.