Das ist übrigens kein Setzfehler. Das ist ein Hüpfer!

Lob des Ungefähren

Es ist schon faszinierend, welche Auswahl an Fotochemikalien es immer noch gibt. Zwar sind einige der Klassiker aus dem späten 20. Jahrhundert aus den (Onlineshop-)Regalen verschwunden, aber viele sind immer noch zu bekommen, und manchmal kommen sogar neue Präparate auf den Markt.

Man hat also nach wie vor die Möglichkeit, mit geeigneten Filmentwicklern und angepassten Prozessen die Kontraste zu steigern oder abzuschwächen, besonders feinkörnig oder maximal empfindlichkeitsausnutzend zu arbeiten und dies und jenes mehr. Blöd dabei ist nur, dass man dann womöglich ein halbes Dutzend angebrochene Flaschen im Labor stehen hat, und wenn man nicht häufig und mit hohem Durchsatz entwickelt, wird die oft teure Chemie unbrauchbar, bevor man ihre Kapazität ausnutzen konnte.

Weshalb ich mich inzwischen auf einen Basis-Prozess „eingeschossen“ habe, den ich nach Bedarf modifiziere und der so gutmütig ist, dass er mit den meisten meiner üblichen Filme funktioniert – von den niedrigsten bis zu den höchsten Empfindlichkeiten. Und zwar verwende ich den klassischen Einmal-Entwickler Rodinal (vormals Agfa, heute in derselben Rezeptur als R09 oder Adonal zu finden) in starker Verdünnung bei langen Entwicklungszeiten und kaum Bewegung.

Für die meisten Zwecke setze ich den Rodinal in 1:100 an, also 5ml auf einen halben Liter Wasser. Nachdem ich die Dose ca. eine Minute lang gleichmäßig gekippt habe, lasse ich sie stehen und kippe nur noch einmal alle 15 bis 20 Minuten (sog. Semi-Standentwicklung). Je nach Film beläuft sich die Entwicklungszeit dann auf eine bis zwei Stunden (Faustregel: höhere Empfindlichkeit braucht mehr Zeit). Auf diese Weise lässt sich ein APX 100 genauso verarbeiten wie ein Delta 3200 und (fast) alles dazwischen; vor allem meine aktuellen Standardfilme Fomapan 100 und 200 werden auf diese Weise recht ordentlich.

Mit dieser Methode bekomme ich vermutlich weder die schärfestmöglichen noch die tonwertreichsten Negative unter der Sonne, aber ich habe nur eine Sorte Entwickler* offen, der sich zudem in seiner konzentrierten Form besonders lange hält: Auch wenn er von frischem Rosa längst ins dunkle Braun gekippt ist, arbeitet er noch einwandfrei.

Der für mich größte Vorteil liegt aber darin, dass ich nicht auf die Stoppuhr achten muss, sondern mehr nach Bauchgefühl entwickeln kann: Über die Gesamtzeit des Prozesses wirkt sich eine Minute plus/minus weniger stark aufs Ergebnis aus als zehn Sekunden bei der klassisch-kurzen Kippentwicklung. Dadurch kann ich mich auch zwischendurch gedanklich mit anderen Dingen beschäftigen, was mir oft gelegen kommt. Oder wenn ich weiß, dieser Film ist einen Tick knapper belichtet, dann muss ich nicht neun-zehn-zählen, sondern dann wird die Entwicklungszeit um eine Runde Darts verlängert …

Mag sein, dass ich auf diese Weise nie zu wirklich reproduzierbaren Ergebnissen oder optimalen Maximaldichten komme, aber das finde ich für meine Zwecke nicht tragisch. Schließlich sind schon genug Variable im Spiel – angefangen damit, dass all meine historischen Kameras mit Sicherheit nicht mehr die gleichmäßigsten Verschlusszeiten haben. Entscheidend ist für mich, dass vergrößerungsfähige Negative herauskommen – und dass ich Spaß bei der Sache habe 🙂

*plus den Hochkontrast-Entwickler für Strichfilme, aber das ist eine andere Baustelle

Ein Tropfen

Versuch, Irrtum, nächster Versuch …

… oder Die Sache mit den Eisen-Prozessen

Außer der hier schon mehrfach erwähnten Cyanotypie

gibt es noch andere fotografische Verfahren, die auf Eisenverbindungen als lichtempfindliche Komponente aufbauen. Auf dem, soweit ich es überblicke, nächsthöheren Komplexitätslevel könnte man sich etwa mit dem Pelletschen Gummi-Eisendruck beschäftigen. Der ist unter anderem relativ detailliert erläutert in Josef Maria Eders Ausführlichem Handbuch der Photographie von 1891, das man dankenswerterweise komplett online bei der Hamburger StaBi einsehen kann (ebendort Vierundzwanzigstes Capitel).

Solchermaßen gerüstet und mit allen erforderlichen Chemikalien ausgestattet, habe ich mich neulich mal an die Arbeit gemacht.

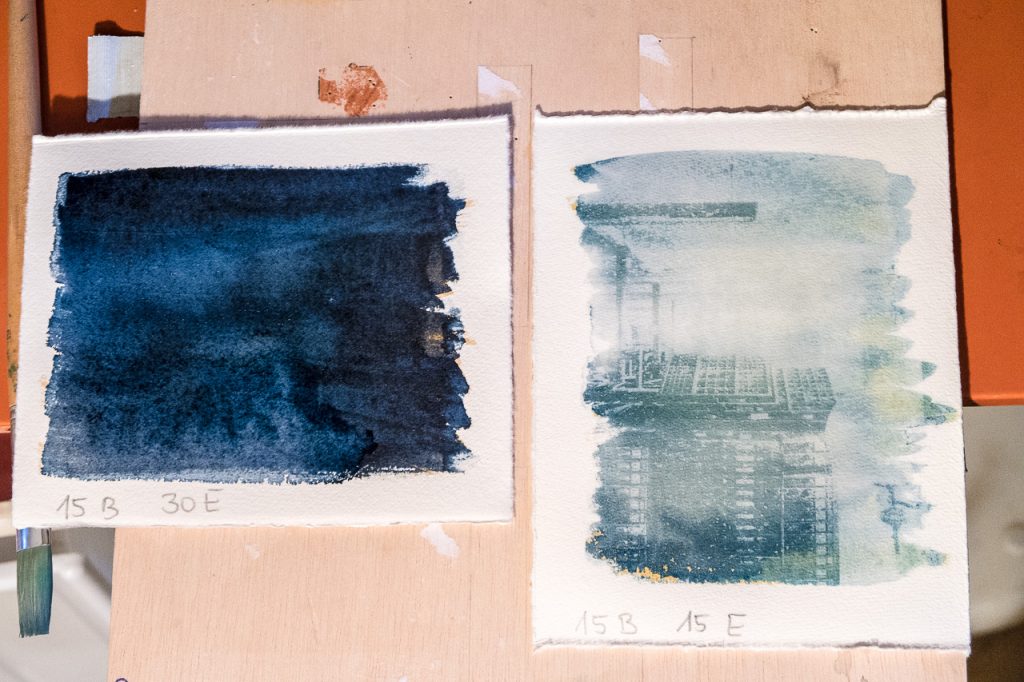

Mit dem Ergebnis, dass man zwar was sieht, aber so richtig überzeugend ist das bisher nicht. Es fängt schon damit an, dass man vermutlich vor 125 Jahren das Gummi arabicum noch nicht flüssig in 1:1-Verdünnung gekauft hat; jedenfalls ist es mir trotz entsprechender Umrechnung der Verhältnisse nicht gelungen, eine Arbeitslösung zu mischen, die nach ein paar Stunden buttrige Konsistenz annahm – meine war auch am nächsten Tag noch flüssig. (Was immerhin das Auftragen erleichterte.)

Als schwierig erwies es sich auch, die Salzsäure (zum Fixieren) adäquat zu dosieren. Meine Mischung war von Anfang an dünner als das angegebene 1:10-Verhältnis, und ich habe immer noch weiter verdünnt – trotzdem kippten die blassen entwickelten Abzüge sofort beim Kontakt mit der Säure in tiefstes Dunkelblau. Leider hielten sie das nicht lange durch, sondern die meisten bleichten relativ schnell wieder aus.

Am merkwürdigsten allerdings fand ich, dass das Pellet-Verfahren eigentlich ein Positivprozess sein soll (bei Verwendung des gelben Blutlaugensalzes als Entwickler), bei mir allerdings als lupenreiner Negativprozess arbeitete. Nur wenn ich Negativ und Papier eine Weile länger als üblich (ca. 25 statt 10 Minuten) auf dem Gesichtsbräuner liegen ließ, kippten die dunkelsten Partien wieder um – was ich unter den gegebenen Umständen aber eher für einen Pseudosolarisationseffekt halte …

Egal, Spaß macht die Sache, und vielleicht bekomme ich auf Basis dieser Rezeptur mit ein bisschen Experimentieren auch noch ansehnlichere Ergebnisse hin.

***

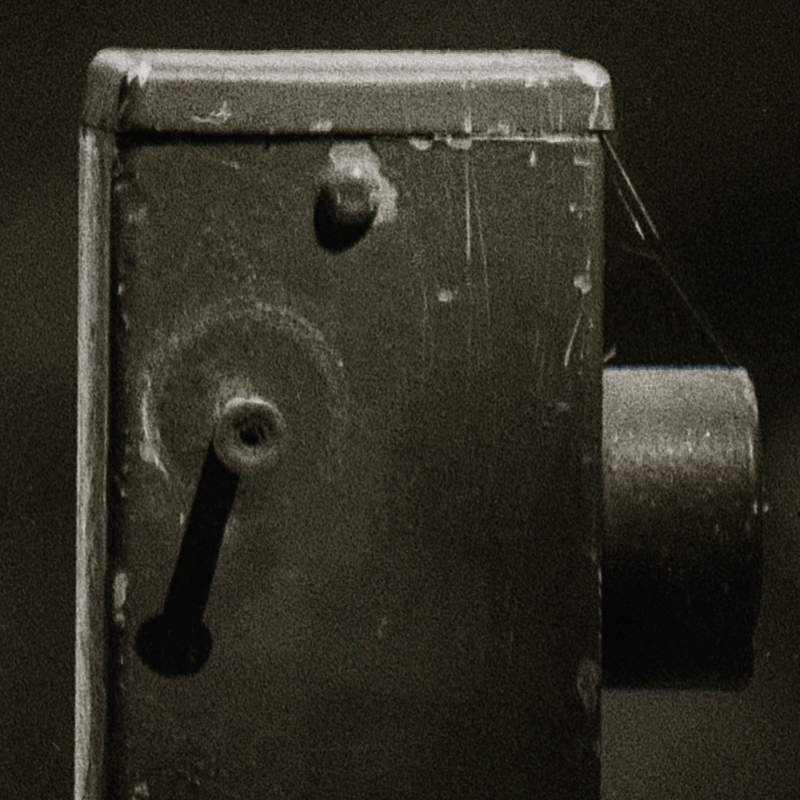

Ebenfalls noch nicht von Erfolg gekrönt sind meine bisherigen Versuche mit der Tiefdruckerei. Dort ging es damit los, dass der Fotolack, wenn ich die Zinkplatte gründlich poliert hatte, nicht mehr richtig haften wollte; auch das Aufrastern gelang nicht mit zufrieden stellendem Ergebnis, und zwar unabhängig davon, ob ich einen feinen 120er Rasterfilm oder eine selbst gemachte Struktur der Klötzchengrafik-Sorte aufbelichtet habe.

Aber gut, auch dort bleibe ich dran, dauert halt alles ein bisschen länger als erwartet. Umso bewundernswerter aus heutiger Sicht, welche Engelsgeduld die Pioniere der Fotogeschichte aufbringen mussten – die konnten nicht mal eben Sachen im Internet nachschlagen oder Chemikalien ebendort nachbestellen 🙂

Experimente zum Fotodruck

Ginge es in der Fotografie nur um technische Qualität bei Schärfe und Tonwertwiedergabe, dann wäre die Sache klar: Man fotografierte digital und gäbe die Bilder über einen hochwertigen Tintenstrahldrucker aus. Nun ist es zwar auch denkbar, die dabei mögliche Perfektion auch mit analogen Reproduktionsverfahren anzustreben – einige Kollegen machen da wirklich erstaunliche Dinge. Meine eigene Herangehensweise beim Drucken von Fotos ist derzeit eine andere:

Für die Abbildung oben habe ich ein 9×12-Schwarzweißnegativ drei Mal mit unterschiedlichen Belichtungen auf Strichfilm umkontaktet und von diesen harten Positiven wiederum Kontaktkopien gemacht. Damit hatte ich drei Negative in Strichumsetzung – entsprechend ungefähr dem, was passiert, wenn man in der Bildbearbeitung in Schwarz und Weiß trennt und dabei jeweils den Schwellwertregler verstellt.

Von diesen Negativen habe ich Klischees gemacht, so dass ich letztlich drei Druckformen hatte, die ich dann (nicht sonderlich passgenau) dreifarbig, wie einen Holzschnitt in verlorener Form, übereinander gedruckt habe.

Insgesamt eine interessante Sache, aber wenn man schon einen halben Zentner sperrige Fotoausrüstung durch die Landschaft schleppt, möchte man nicht immer nur Volltöne drucken. Im Buchdruck hätte man natürlich die Möglichkeit, ein Raster mit zu reproduzieren (das Stichwort hier ist Autotypie), aber bei extrem feinen Auflösungen komme ich mit meinem manuellen Auswaschen der Klischees schnell an die Grenzen des Handhabbaren.

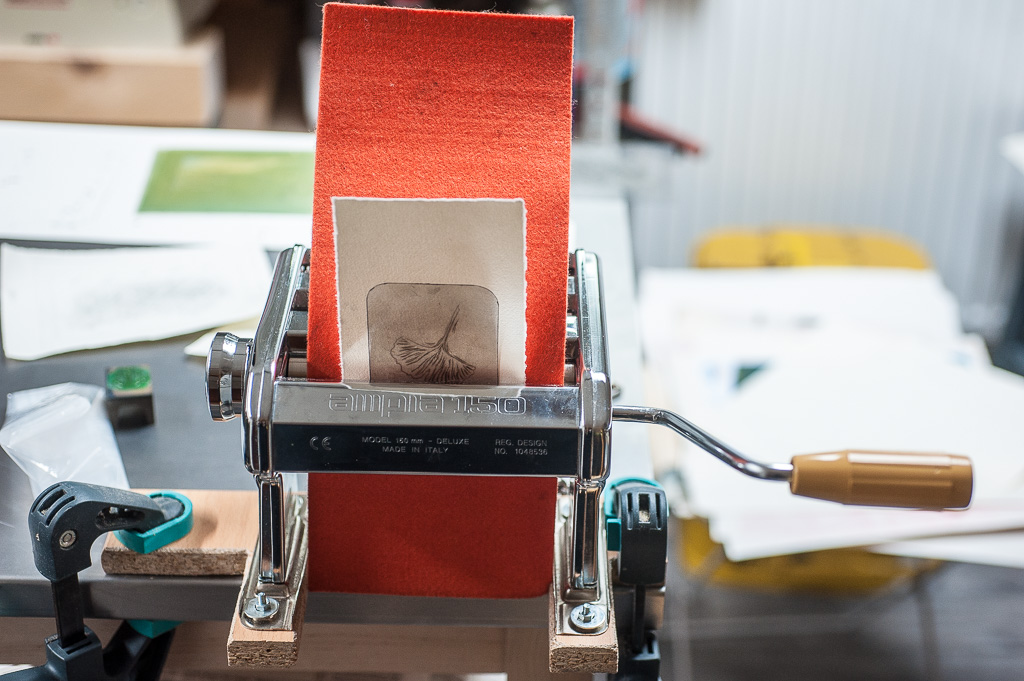

An dieser Stelle kommt naturgemäß der Tiefdruck ins Spiel mit seinen Optionen, ein Quasi-Raster über die Aquatinta-Technik und Tonwertunterschiede durch abgestufte Ätzzeiten zu realisieren. Das Einzige, was dagegen spricht, in nächster Zeit auch mal damit zu experimentieren, ist der Umstand, dass ich keine Tiefdruckpresse besitze. Aber improvisationsfreudige Leute finden für solche Probleme im Internet schnell eine Lösung; und wie erste Tests mit einer raschen Kaltnadelradierung zeigen, ist die Pastamaschine für diesen Zweck durchaus brauchbar.

Für Großformate ist das zwar nüscht, aber zumindest eine 6×9-Vorlage sollte mit reichlich Weißraum durchpassen. Zudem sind hier natürlich wieder andere Techniken gefragt, mittels derer das fotografische Bild auf die Druckplatte gelangt … zu diesem Themenkomplex wird in nächster Zeit voraussichtlich einiges zu berichten sein. Der Winter wird jedenfalls nicht langweilig!

Unverhofft kompatibel

Vor einiger Zeit fand ich in einer Trödelhalle dieses unscheinbare Behältnis mit Aufschrift Braun Nürnberg,

dessen Inhalt sich als Aufsteck-Halter für Farbfilter entpuppte; je ein gelbes, orangefarbenes, grünes und klares Scheibchen waren dabei.

Zwar habe ich trotz mittlerweile fast musealem Umfang meiner Sammlung historischer Kameras noch keine, die unmittelbar etwas mit der 32-mm-Aufsteckfassung anfangen kann, weshalb ich ursprünglich vorhatte, mir damit für eine der Lochkameras was zu basteln. Aber die Halterung ist zweiteilig mit Schraubgewinde,

und das hat das freundliche Maß 30,5mm. Damit passt es perfekt auf die Rollei 35:

Schöne Sache, das. Die Rollei habe ich sowieso sehr gern, weil ihr knackscharfes 40er einen für viele Zwecke idealen Bildwinkel hat und die Kamera nicht halb so viel Raum in der Tasche einnimmt wie z.B. die M4P (mehr über die Rollei 35 nebenan bei Josef Tröszter). Und mit gleich drei Farbfiltern – für in diesem Fall einen einstelligen Eurobetrag – ist das Schnuckelchen für Schwarzweiß jetzt ideal ausgestattet.

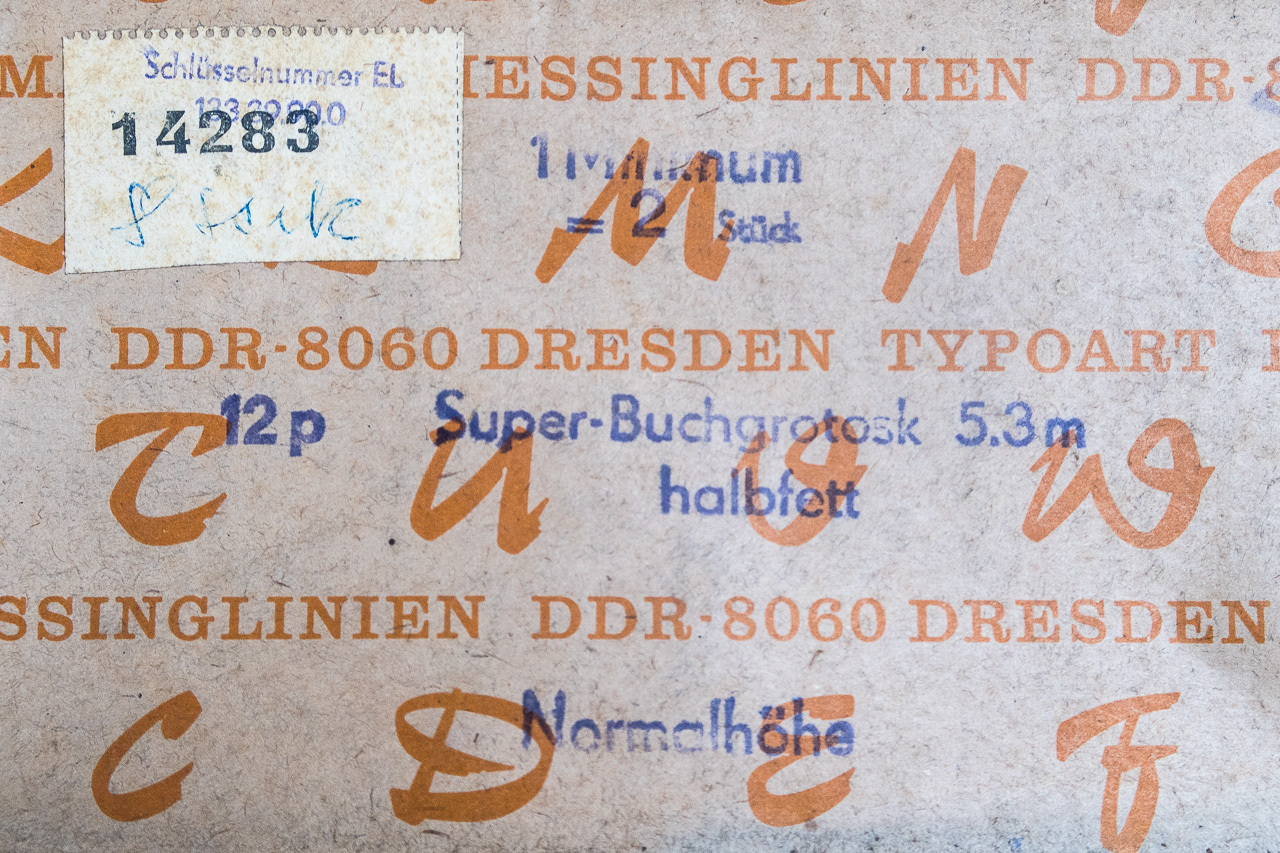

Unboxing Bleilettern

Frisch gegossene Lettern sieht man nicht mehr allzu häufig – meines Wissens gibt es heute außer Gerstenberg in Frankfurt gar keine noch praktizierende kommerzielle Schriftgießerei mehr in Deutschland. Allerdings habe ich in einer meiner Setzgassen noch ein paar Päckchen kleinerer Lettern vom VEB Typoart Dresden gefunden, unter anderem ein Minimum halbfette Super Buchgrotesk in 12p:

Die Schrift von Arno Drescher aus den 1930er Jahren gilt als die meist verwendete Schriftart der DDR. Ich mag sie ganz gern, sie ist klar und schnörkellos. Schöne Ligaturen sind dabei, die wichtigen Sonderzeichen sind komplett – damit lässt sich arbeiten. Auch im real buchstabierenden Sozialismus ist übrigens das kleine e mit Abstand am häufigsten vertreten – Logisch, allein in DDR sind ja schon fünf drin …

Da ich noch eine Schublade frei hatte, habe ich die Buchgrotesk jetzt ausgepackt und in Betrieb genommen. Und zwischendurch immer mal geknipst – ist ja auch was fürs Auge, so ein frisches Sortiment:

Die Sache mit der Beugung

Die meisten Großformatkameras (zumindest die analogen) sind so einfach aufgebaut, dass man mit wenig Aufwand praktisch alles als Objektiv adaptieren kann, was ein oder mehrere Linsen hat – Hauptsache, es erzeugt einen hinreichend großen Bildkreis für das gewünschte Aufnahmeformat und hat nicht mehr Brennweite, als der Balgen an Auszug hergibt. Bei Objektiven, die ursprünglich für große Reprokameras gemacht waren, stellt sich zumindest die Bildkreisfrage nicht, wenn man höchstens 13×18 cm belichtet; und so habe ich neulich ein Rodenstock Apo-Ronar 480mm f/9 in Betrieb genommen und erste Tests gemacht.

Zur dafür erforderlichen Bastelei vielleicht später was, hier geht es mir um einen Effekt, der mir bis dato noch nicht begegnet war:

Das Objektiv kam ohne Verschluss zu mir, und einen Hinterlinsenverschluss besitze ich auch noch nicht. Deshalb war ich einerseits dankbar, dass das Objektiv rückwärtig ein Filtergewinde hat, in das mein ND400-Graufilter reinpasst – damit komme ich auch im Offenblenden-Bereich auf Belichtungszeiten von mehreren Minuten, wodurch sich sehr komfortabel per Deckel auf / Deckel zu belichten lässt. Andererseits ist der Blendenbereich regelbar bis f/260, wodurch man auch mal bei Tageslicht aufs ND-Filter verzichten kann. Dachte ich …

Von weitem sehen die entsprechenden Testbilder (auf Rollfilm 6×7) auch gut aus: Für eine Brennweite, die bei 6×7 bereits einem kräftigen Teleobjektiv entspricht, ist die Schärfentiefe bei starkem Abblenden recht spektakulär, siehe die beiden Vergleichsbilder mit f/11-16 bzw. f/180 – eins mit, eins ohne Graufilter.

Aber schaut man genauer hin, dann ist da beim weit abgeblendeten Bild eine gewisse Flauheit, ein Verlust an Detailauflösung, der im offenen trotz des zusätzlichen Filters nicht vorhanden ist und der meines Erachtens auch nicht (oder nicht nur) auf Verwacklung zurückzuführen ist, weil er wiederkehrend bei unterschiedlichsten Belichtungszeiten auftritt:

Aber schaut man genauer hin, dann ist da beim weit abgeblendeten Bild eine gewisse Flauheit, ein Verlust an Detailauflösung, der im offenen trotz des zusätzlichen Filters nicht vorhanden ist und der meines Erachtens auch nicht (oder nicht nur) auf Verwacklung zurückzuführen ist, weil er wiederkehrend bei unterschiedlichsten Belichtungszeiten auftritt:

Das muss diese berüchtigte Beugungsunschärfe sein, die man im normalfotografischen Leben praktisch nie sieht, weil sich die meisten Objektive nicht weiter abblenden lassen, als es ihrem jeweiligen Einsatzgebiet förderlich ist. Fraglich, warum das hier vorgesehen ist, zumal ja beim primären Zweck eines Reproobjektivs, eben der Reproduktion, gar keine nennenswerte Tiefenschärfe erforderlich ist (okay, außer der Differenz zwischen der Gegenstandsweite im Zentrum bzw. den Ecken).

Jedenfalls sollte ich offensichtlich, wenn ich Wert auf möglichst hohe Bildschärfe lege, das Objektiv nicht viel weiter als f/45 abblenden. Dann bleibt es eben beim Graufilter, um auf manuell steuerbare Belichtungszeiten zu kommen … Action ist für solche Kamera-/Objektiv-Kombinationen ohnehin nicht das typische Einsatzgebiet 🙂 Oder ich mache Negativvorlagen für Cyanotypien auf Büttenpapier, dann ist das letzte Krümelchen Auflösung auch verzichtbar …

Typomania 2016

Handpressendrucker können nicht mal 20 Sekunden stillhalten …

(leidlich modernes 150mm-Reproobjektiv an der 13×18-Holzkamera, Fomapan 200, Scan vom Negativ)

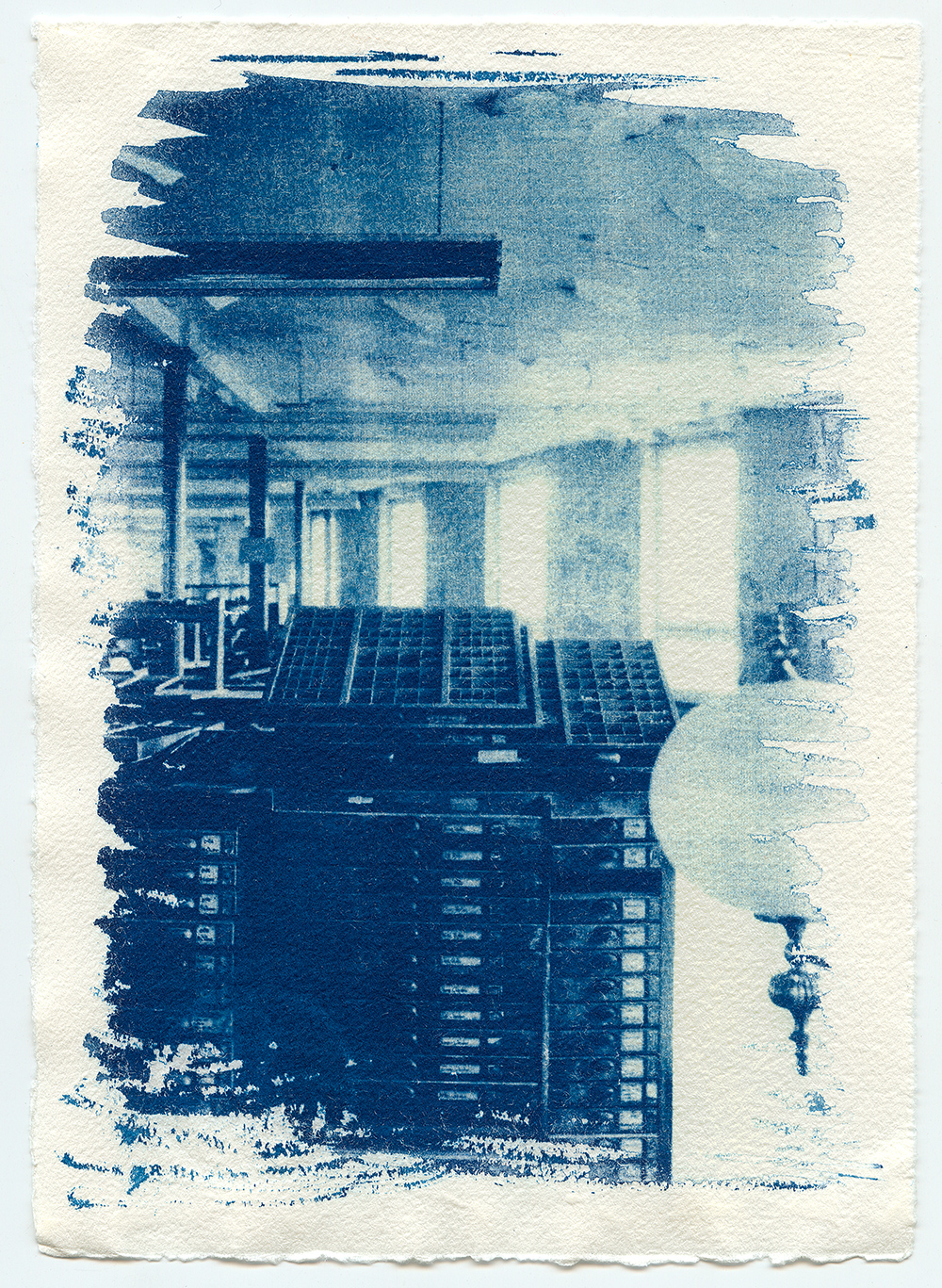

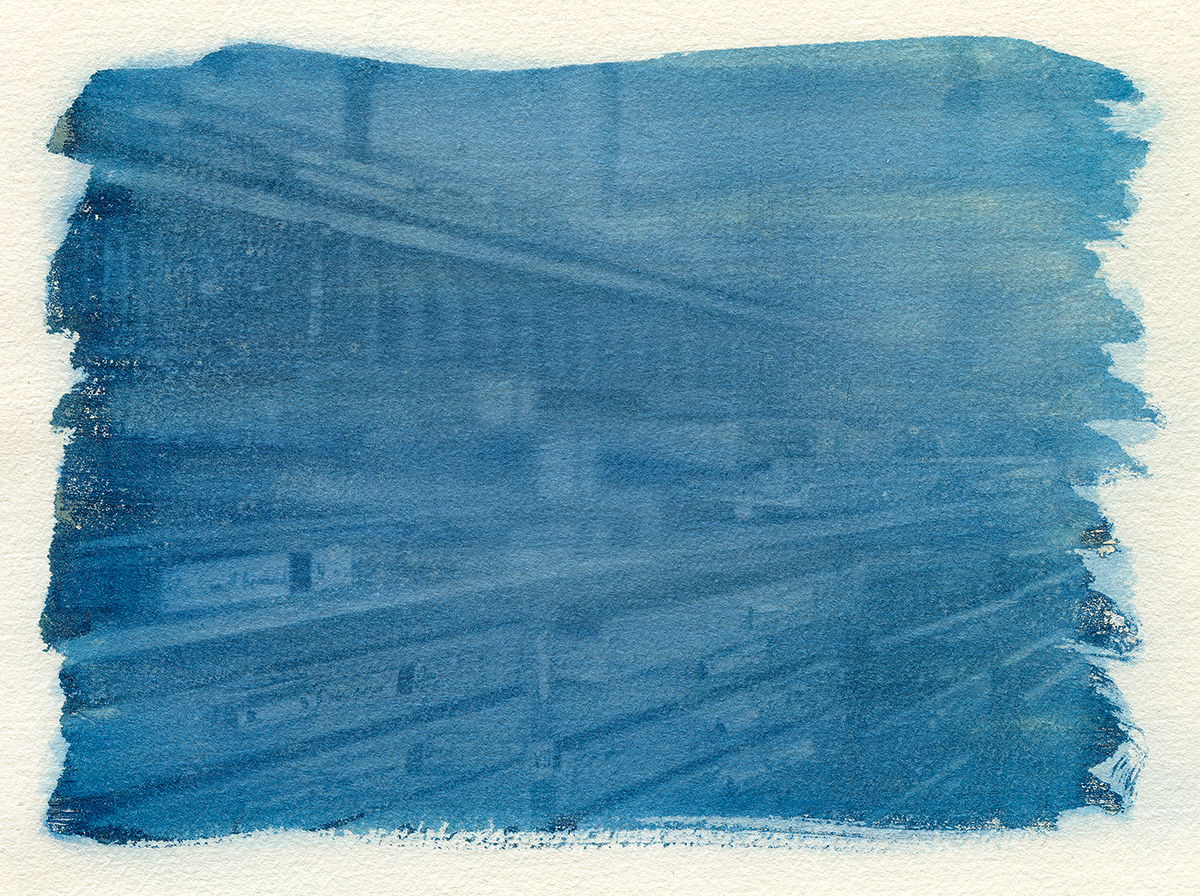

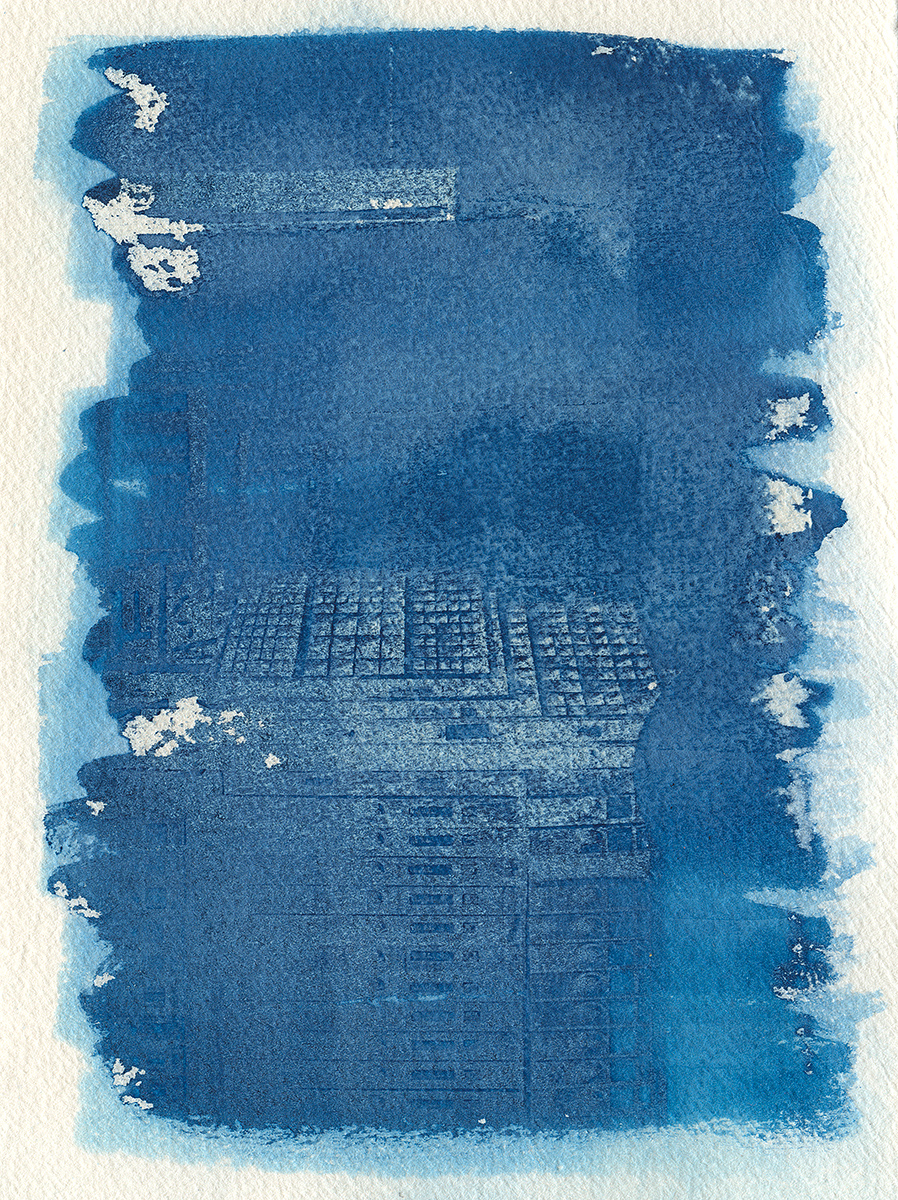

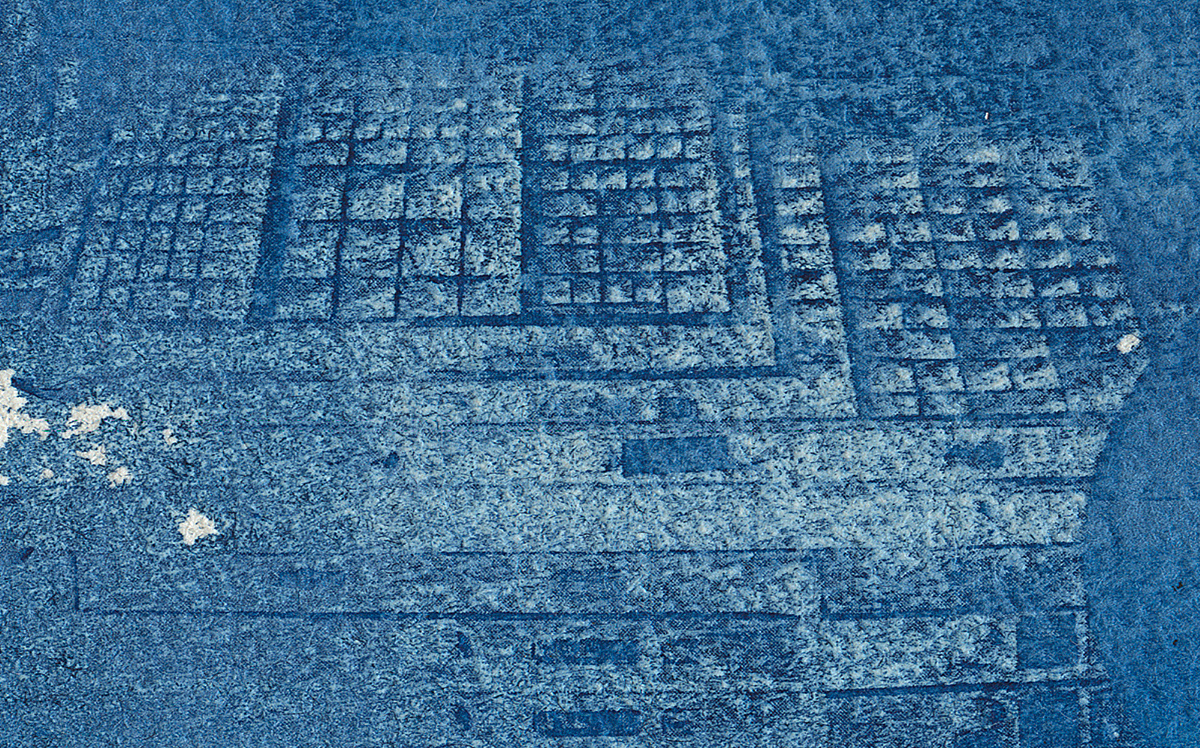

Blaupausen (2)

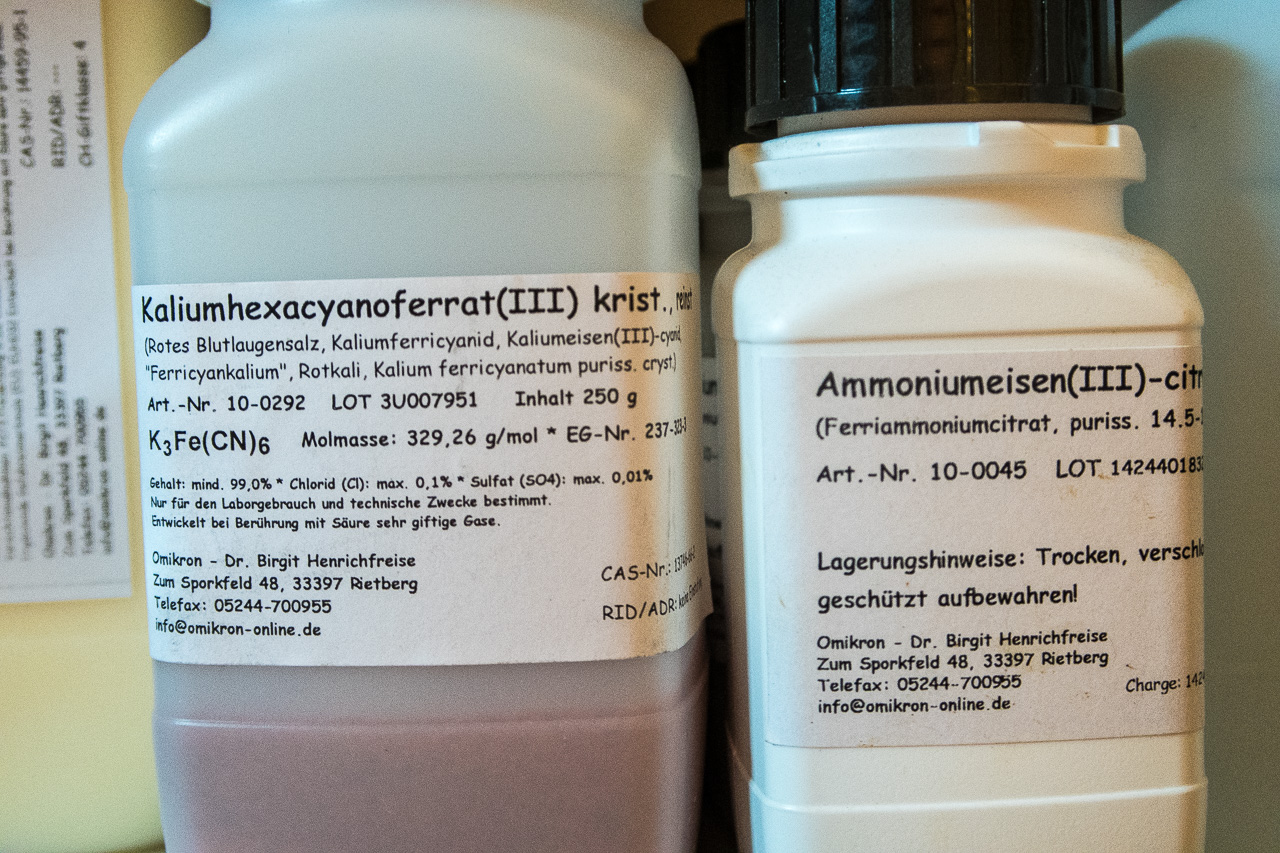

Wie neulich versprochen, beschreibe ich nun einmal Schritt für Schritt mein Vorgehen beim Erstellen einer Cyanotypie. Die Bilder sind zwar bezüglich der Arbeitsabfolge chronologisch, ich habe sie allerdings während unterschiedlicher Produktionen geknipst. Die grundlegende Rezeptur habe ich beim bereits mehrfach erwähnten Wolfgang Autenrieth gefunden.

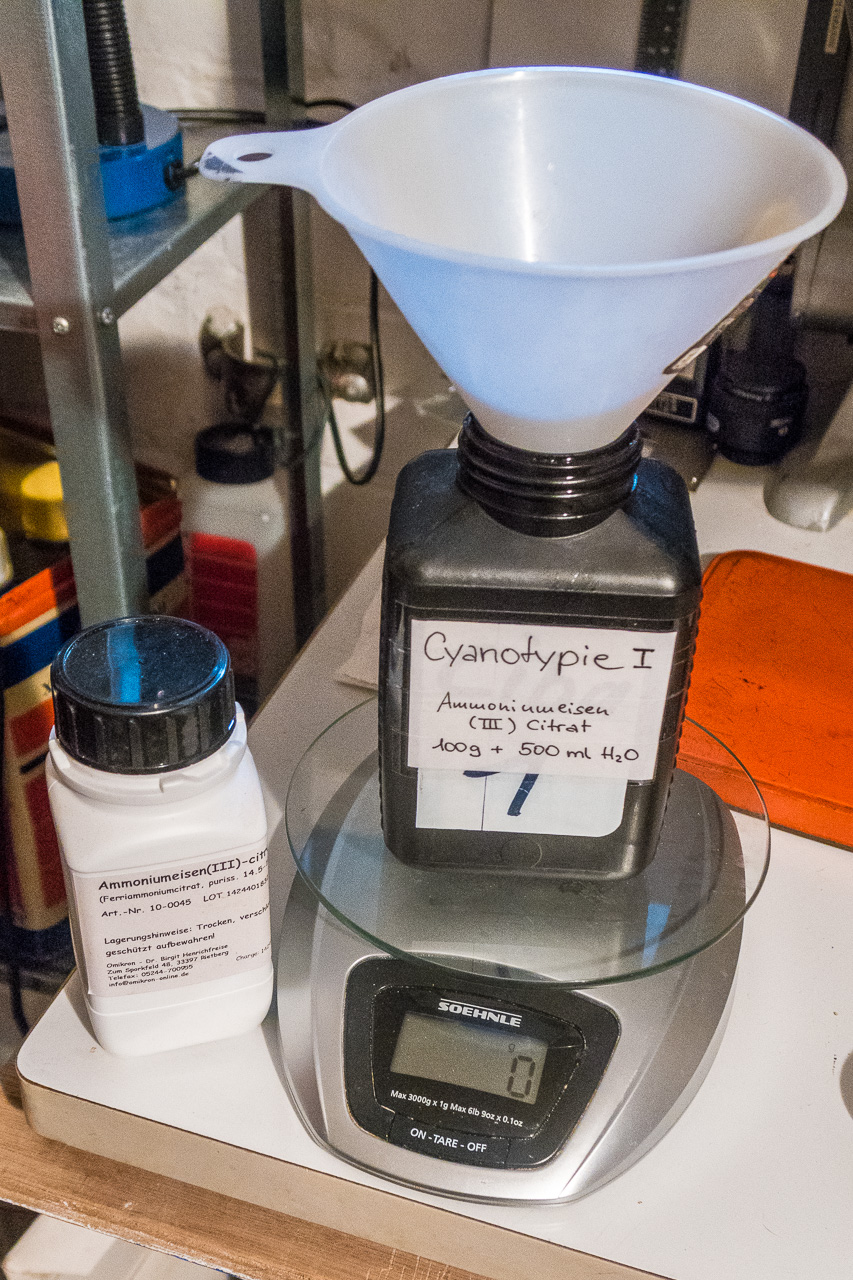

An Chemikalien werden benötigt: Kaliumhexacyanoferrat (III) vulgo Rotes Blutlaugensalz sowie Ammoniumeisen(III)-Citrat.

In jeweils 100ml (destilliertem) Wasser löst man 8g des Blutlaugensalzes bzw. 20g des Citrats auf und hält diese Lösungen zunächst getrennt.

Kühl und dunkel lassen sich die beiden Lösungen wochenlang lagern.

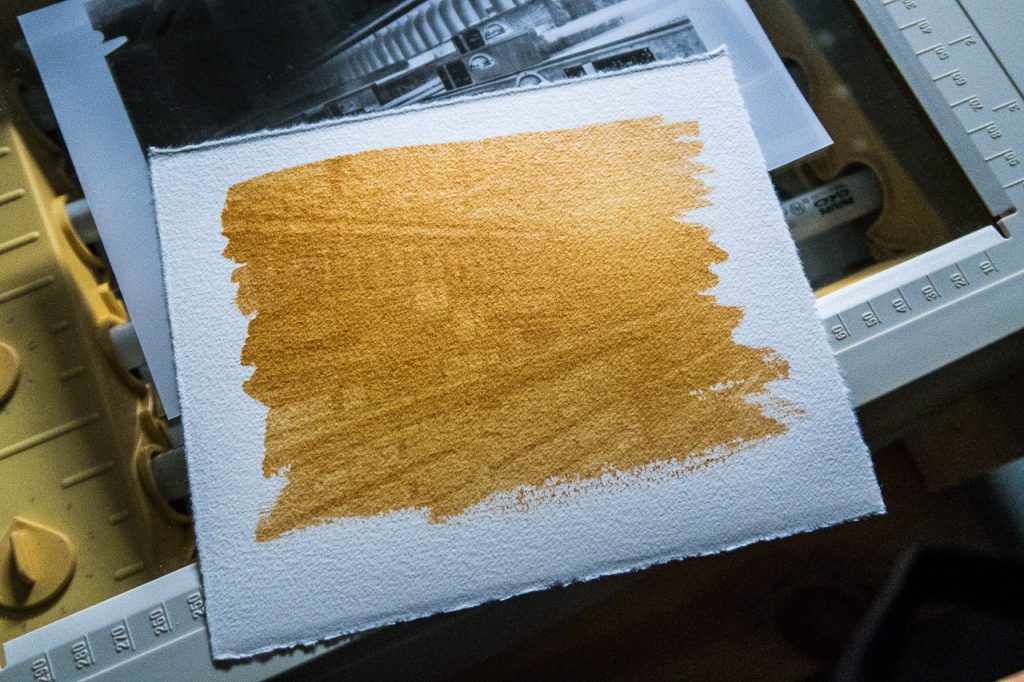

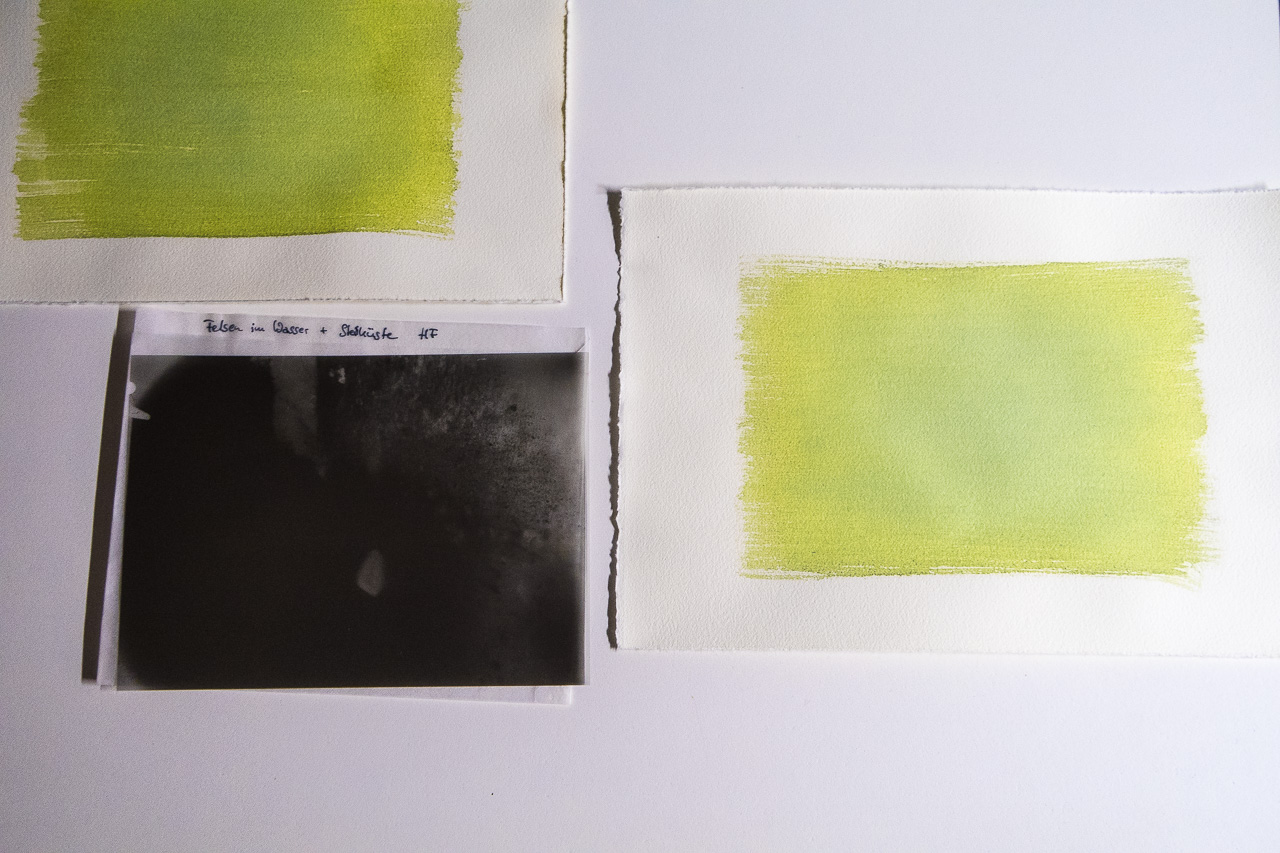

Die Arbeitslösung, mit der das Papier sensibilisiert wird, erzeugt man, indem die beiden Flüssigkeiten zu gleichen Teilen gemischt werden – ich verwende dafür jeweils eine Einwegspritze und mische typischerweise 2x 5ml, das reicht je nach Bildformat für rund ein Dutzend Bilder. Die so entstandene hellgrüne Flüssigkeit trage ich bei gedämpftem Licht dünn mit einem Pinsel auf Büttenpapier auf – ungefähr in der Größe des Negativs, das ich „abziehen“ möchte.

(Ein Wort zum Negativ: Ich verwende SW-Filme aus Mittel- und Großformatkameras. Besonders gut werden die Ergebnisse, wenn die Negative einigermaßen kontrastreich sind, aber zwischen Schwarz und Transparent auch noch einige Zwischentöne zeigen. Wenn man andere Größen braucht oder der Ausgangspunkt ein Digitalfoto ist, kann man sein Negativ auch auf Transparentfolie ausdrucken.)

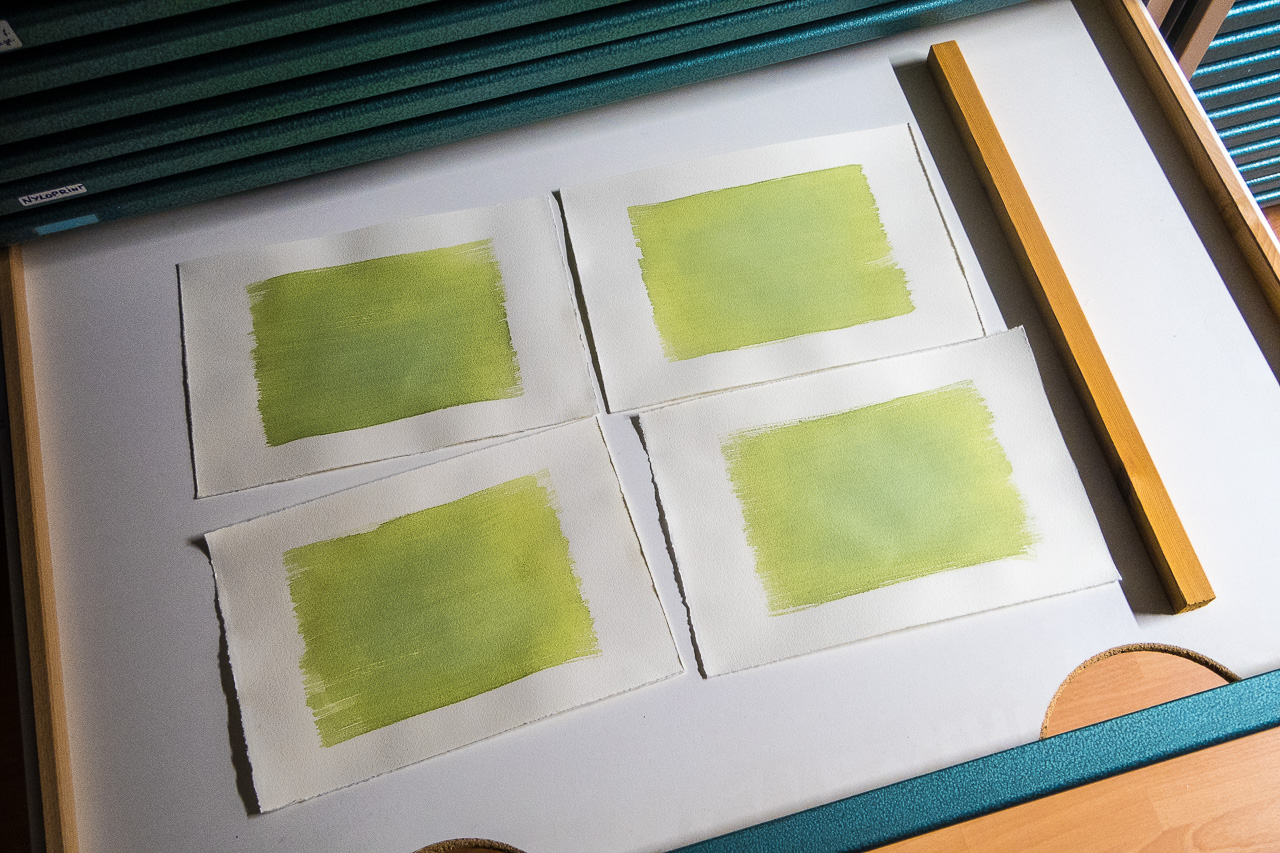

Das lichtempfindlich beschichtete Papier lasse ich ein paar Stunden in der Dunkelheit einer Schublade trocknen.

Zum Belichten lege ich jeweils ein Negativ mit der Schichtseite nach unten auf ein Blatt sensibilisierten Papiers. Wenn die Sonne scheint, wird im Garten belichtet. Dazu werden die Bilder unter eine Glasscheibe gepresst, damit sie möglichst plan liegen – sonst wird es unscharf.

Die Schlechtwetteralternative ist ein UV-Belichter, der sich einfachstenfalls aus Flachbettscanner und Gesichtsbräuner basteln lässt. – In jedem Fall ist die Belichtungszeit auszutesten, es können ein paar Minuten oder auch eine halbe Stunde sein.

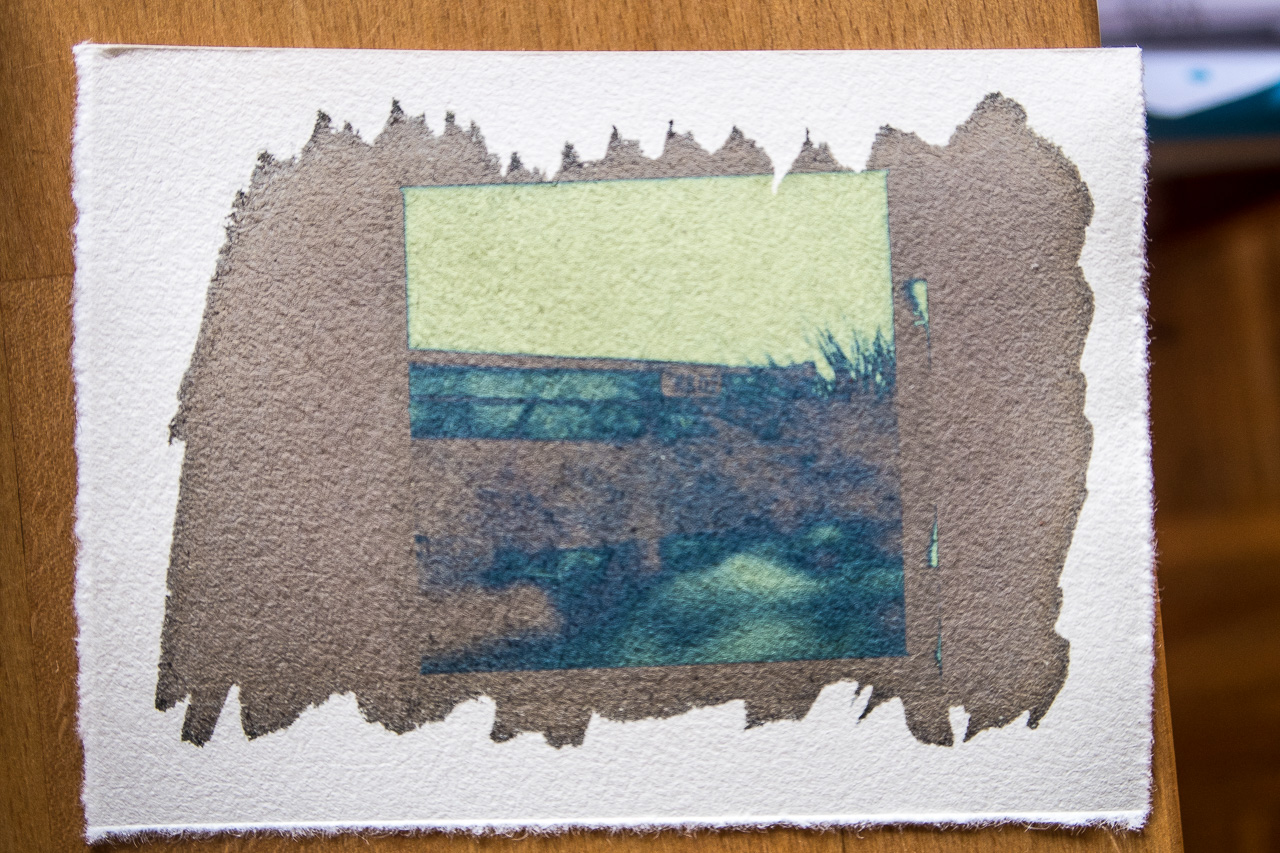

Die Beschichtung des Papiers verfärbt sich während der Belichtung – wenn das Negativ kleiner ist als die aufgetragene Schicht, lässt sich das gut beobachten – erst ins Dunkelgrüne, dann Richtung Blau/Braun, und dann ist es Zeit, das Papier aus der Sonne zu holen …

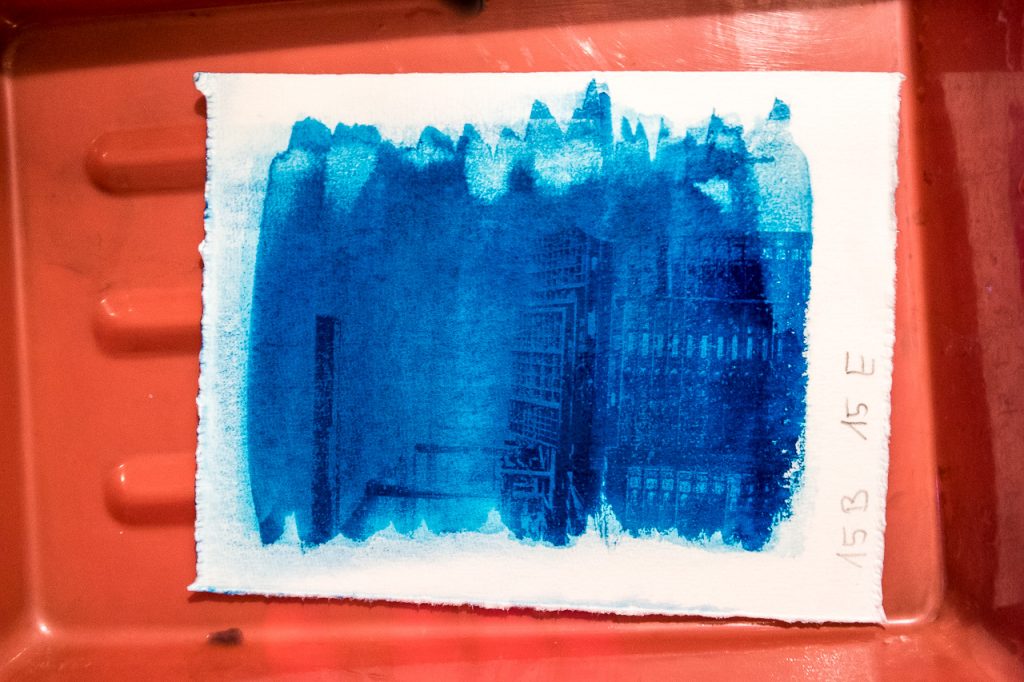

… und zu wässern. Die meisten Quellen empfehlen fließendes Wasser, ich habe allerdings auch gute Erfahrungen damit gemacht, die Bilder mit etwas Bewegung in einer großen Entwicklerschale baden zu lassen, bis alle Spuren von Grün aus dem Papier ausgewaschen sind und das Bild nur noch Blautöne umfasst.

Anschließend werden die Bilder getrocknet und ggfs. noch gepresst. Einem Hinweis von thewhitedarkroom folgend habe ich auch mal probiert, mit Wasserstoffperoxid (Blondspray) nachzubehandeln, die Ergebnisse sind allerdings noch uneinheitlich – nur manchmal wird das Blau intensiver, woran das liegt, ist noch zu prüfen.

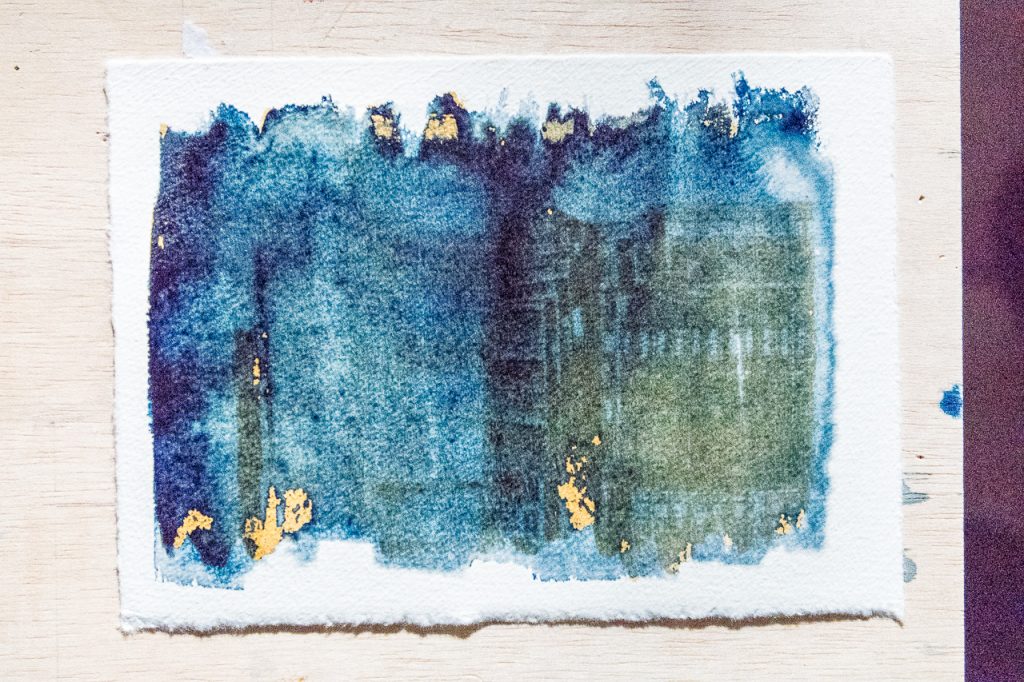

Wenn alles geklappt hat, kann man sich über eine „Blauweißfotografie“ mit entzückend altmodischer Anmutung freuen. Vielleicht noch ein schlichter Rahmen, und die Cyanotypie ist ein echtes Schmuckstück: